「子どもが幼稚園や保育園を嫌がることから、行かせようか迷っている。行かせない場合のメリットやデメリットは?」

「幼稚園・保育園を利用しない子どもはどのくらいいるの?」

お子さんが嫌がったり、また家庭の方針などから、幼稚園・保育園へ行かない選択をしているご家庭もあります。

「他の習い事に力を入れたい」などご家庭で明確な目的があり、行かない選択をされている場合は、良いかもしれません。

ただ、もしも親御さんに、「できれば行ってほしい」という気持ちがある場合には、お子さんが幼稚園・保育園へ行けるよう、対策していくことが大切です。

幼稚園・保育園は、お子さんがこれから学校や社会の中で生きていく際の、土台となる社会性を学べる場のためです。

平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。

記事を読むとわかること

・子どもを幼稚園・保育園へ行かせない選択をしているご家庭の割合

・子どもを幼稚園・保育園へ行かせない選択をする理由

・子どもを幼稚園・保育園へ行かせないメリット

・子どもを幼稚園・保育園へ行かせないデメリット

・子どもを幼稚園・保育園へ行かせない選択をするとき親がやるべきこと

・子どもを幼稚園・保育園へ行かせない選択をするときの家庭での過ごし方

現状を解決していきたいときの参考になりましたら幸いです。

スダチでは、お子さんの行き渋りや不登校、ひきこもりを平均3週間で根本解決しています。

根本原因にアプローチしているため、スダチが支援したお子さん方は、みなさん主体的に行き渋りや不登校を乗り越えて再登校を果たしています。もちろん、未就学児のお子さんを保育園や幼稚園へ登園できるようにした実績も数多くあります。

親御さんと離れることへの不安が強く行き渋りが続いていたり、朝になると泣いて暴れて登園できなかったり、みなさん状況はさまざまでしたが、根本解決して今では保育園、幼稚園で楽しく過ごしています。

小学校から高校生のお子さんも含め、スダチでは2024年6月時点で1,000名以上のお子さんを再登校に導いてきました。

一度無料相談で、お子さんのことをスダチへ相談してみませんか?「幼稚園・保育園へ行きたくない」と訴えるお子さんに、どんな接し方・声かけをすればいいのかをアドバイスさせていただきます。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/

目次

1. 子どもを幼稚園・保育園へ行かせない選択をする家庭はどのくらいの割合でいる?

幼稚園や保育園は、義務教育ではないため、必ずしも行かなければいけないというわけではありません。さまざまな事情や方針から、幼稚園・保育園へ通うことなく、小学校へ入学するお子さんも一定数います。

ここでは、一般的に保育園・幼稚園へ通い出す年齢や、行かせないご家庭の割合などを紹介します。

1-1. 幼稚園・保育園に通い出す子どもの年齢は?

親御さんのお仕事の都合で0歳から保育園へ通ったり、途中の引っ越しなどで小学校に上がる前の1年間は保育園・幼稚園へ通わなかったりなど、各ご家庭によって、お子さんが幼稚園・保育園へ通う年齢はさまざまです。

ただ、一般的には、小学校入学前のお子さんは、3年保育(2年の場合もある)で幼稚園や保育園へ通うケースが多いでしょう。

3歳(4歳になる年)から5歳(6歳になる年)のお子さんが該当する年齢となります。

1-2. 幼稚園・保育園に行かない子どもの割合

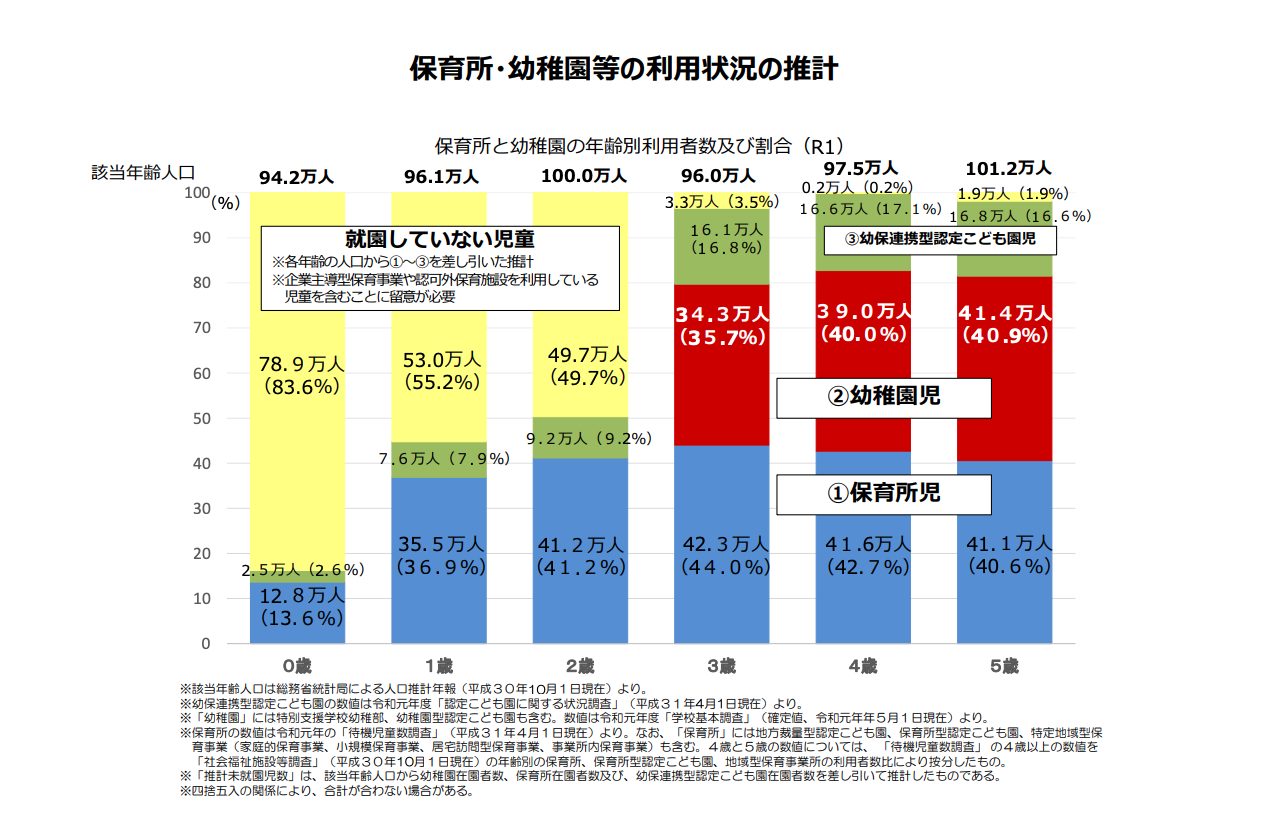

2023年3月にNTTデータが公表した「未就園児等の把握、支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究」によると、3〜5歳で幼稚園・保育園へ行かない選択をしている子どもは以下の割合でいることがわかります。

引用元:NTTデータ「未就園児等の把握、支援のためのアウトリーチの在り方に関する調査研究」

| 割合 | 未就園児の人数 | 子ども全体の人数 | |

| 3歳 | 3.5% | 3.3万人 | 96.0万人 |

| 4歳 | 0.2% | 0.2万人 | 97.5万人 |

| 5歳 | 1.9% | 1.9万人 | 101.2万人 |

ただしこの数値には、企業主体型保育園や、認可外保育園に通うお子さんも含まれています。

そのため実際には、上記の数値よりも幼稚園や保育園へ行かないお子さんの割合が、もっと少ないと予想されます。

2. 子どもを幼稚園・保育園へ行かせない選択をしている理由

お子さんを幼稚園・保育園へ行かせない選択をしている理由は、ご家庭によってさまざまです。その中でも共通して多い理由をご紹介します。

2-1. 経済的な事情で行かせることができない

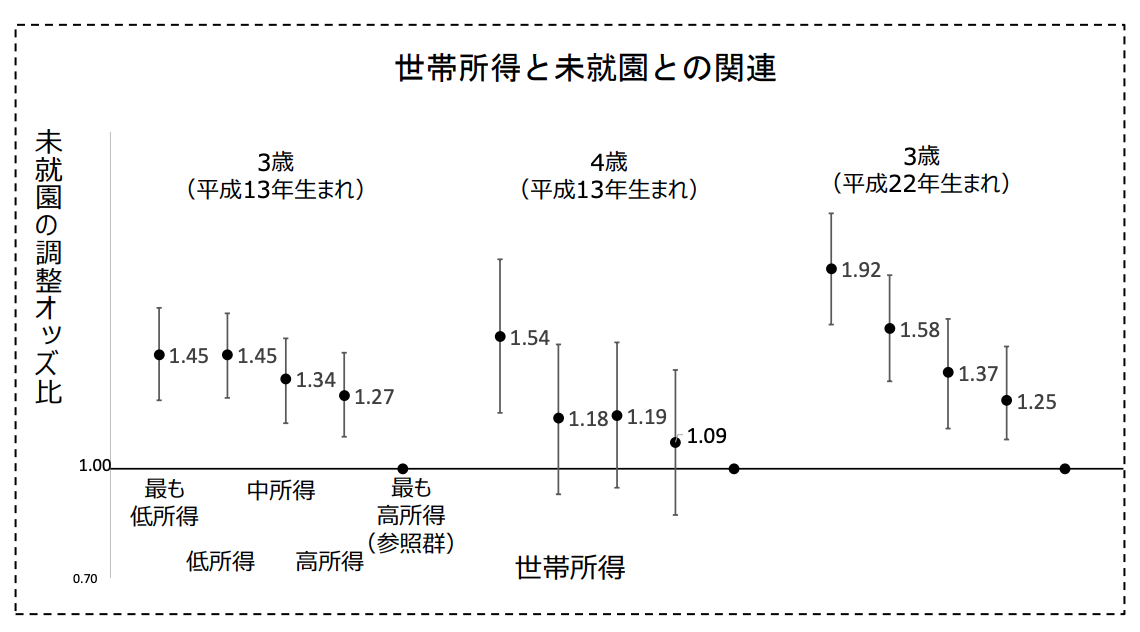

北里大学医学部公衆衛生学の講師である可知悠子氏が実施した調査によると、最も高所得世帯のお子さんと比べ、最も低所得の世帯のお子さんは、未就園の可能性が高いと明らかになっています。

画像引用元:北里大学「社会的不利や健康・発達の問題が3、4歳で 保育園・幼稚園等に通っていないことと関連 」

この調査は、平成13 年生まれの 17万19名、平成22 年生まれの24万333名のお子さんを対象に実施しましたが、両者で同じ結果となりました。

ちなみに、令和元年10月からは、全ての世帯で3歳児〜5歳児の保育園・幼稚園などの保育所の利用が無料となっています。

ただし、保育料が無料とはいえ、幼稚園の場合は、バス代や制服代、施設の維持費、給食費、PTA会費などさまざまな費用がかかります。保育園の方が負担額は少ないですが、地域によっては待機児童数が多く、入所したくてもできない場合があるのも現状です。

2-2. 発達障害や持病により行かせることができない

発達障害の特性から集団行動が難しく、行かせたくても行かせることができなかったり、何か持病があり医療的なケアが必要なものの対応している園がなく、行かせられないご家庭も多いです。

特別な対応が必要なお子さんの場合、看護師などの専門職の人材確保が難しく、対応できる園が少ないという問題もあります。また、地域格差があるのも現状です。医療的ケア児の受け入れ可能な園が増加している県もありますが、地域によってはそもそも医療的ケア児を受け入れられる園が一つもない県もあるほどです。

他にも、発達障害の特性があるお子さんは、その特性がきっかけとなり、幼稚園や保育園へ激しく行き渋る場合もあります。お子さんが行きたがらないことから、園へ通うことをあきらめてしまう親御さんもいるでしょう。

発達障害の特性から、幼稚園や保育園を行き渋る場合でも、登園をあきらめる必要はありません。次の記事で、幼稚園へ行き渋るときの解決方法を紹介しているので、あわせてご確認ください。

こちらもCHECK

-

-

発達障害の子どもが幼稚園を登園しぶり・登園拒否する原因とは?親御さんができる対策方法を解説

「発達障害の子どもが幼稚園に行き渋る。子どもにあった園へ転園した方がいい?」 「何が嫌で毎日登園を拒否するのかわからない。解決のために何をすればいい?」 発達障害の特性がきっかけとなり、 ...

続きを見る

2-3. 家庭の方針で幼稚園や保育園に行かせない

ご家庭の方針により、幼稚園・保育園へ行かない選択をするケースもあります。たとえば、次のような方針を定めるご家庭もあることでしょう。

- 幼稚園・保育園には行かず習い事など他の教育を受けさせたい

- 小学生までは親や家族との時間を大切にしたい

- 行きたい園が空いていないため、空きが出るまで待ちたい

お子さんのことを考えたうえで、幼稚園・保育園には行かない選択をしている場合もあります。

3. 子どもを幼稚園・保育園に行かせないメリット

お子さんを幼稚園・保育園へ行かせないとき、メリットとなることを紹介します。

3-1. 費用がかからない

お子さんが、幼稚園・保育園に通わない場合、教育費を抑えることができるのはメリットかもしれません。

例えば、一般的な私立の幼稚園を例に挙げたとき、無償化制度を利用しても、以下の費用が発生します。

▼一般的な私立の幼稚園でかかる費用の例

| 制服代 | 3年間で10万円程度 |

| 学芸品代 | 1年間で5,000円程度 |

| 給食代 | 1日400円程度 |

| バス代 | 月3,000円程度 |

| 預かり保育利用料 | 1時間300円程度 |

| 施設維持費 | 月100円程度 |

| PTA会費 | 1年間で5,000円程度 |

その他、遠足などがある場合にはイレギュラーで費用が発生します。

もちろん、給食、バス、預かり保育などは希望者が利用するものです。ただ、共働きの世帯であれば利用されているご家庭が多いでしょう。そうなると、安くても月1〜2万円程度の費用がかかることになります。

これらの費用を節約できるのはメリットと言えるのかもしれません。

ただし、幼稚園や保育園を利用しなかったことから小学校で対人関係に問題を抱え不登校となる場合も想定しておかなくてはなりません。そうなると、小学校へ通えなくなった場合に利用する支援先への費用や、フリースクールの費用を考えると、幼稚園・保育園にかかる費用の方が安いものとなります。

3-2. 親子の時間が増える

幼稚園・保育園へ通わないと、小学校に上がるまでお子さんが毎日親御さんの元にいることになります。

そのため必然的に親子の時間が多く取れることはメリットかもしれません。

4. 子どもを幼稚園・保育園に行かせないデメリット

幼稚園・保育園へ行かせないとき、メリットだけでなくデメリットももちろんあります。デメリットについて紹介します。

4-1. 社会性を学ぶ機会を得られない

幼稚園や保育園は、お子さんが初めて親御さんと離れ、集団生活を経験する場所です。社会でのルールや、さまざまな人との関わり方など、社会性を学べます。小学校に上がると、これに加えて学業にも集中しなくてはなりません。

幼稚園や保育園で、親との分離や、集団生活に慣れていない場合、小学校でお子さんは多くの初めての事を経験していくことになります。それだけかかるストレスも大きなものとなるでしょう。

そして、ストレスが多いことがきっかけとなり、時に「学校へ行きたくない」という気持ちが生まれてしまうかもしれません。

幼稚園・保育園で学べる社会性は、小学校生活をよりスムーズに慣れるようにするための土台となります。

4-2. 親同士の関わりが少なく情報の入手も難しい

お子さんが幼稚園・保育園に通わないと、親御さんも、親御さん同士の付き合い方を学べません。

親御さん同士の付き合いは、お子さんを介しての付き合いとなるため、今まで仕事や学校などで出会ってきた友人関係とは少し異なります。適切な距離を保ちながら、良い信頼関係を築く必要があるでしょう。

また、小学校では親御さんが学校へ行く機会が一気に減ってしまいます。親御さん同士の交流を持つことが難しい場合もあります。他にも、親同士のつながりがないと地域や子どもに関する情報を入手する機会が少ないのもデメリットです。

5. 子どもを幼稚園・保育園へ行かせないときに親御さんがやるべきこと

お子さんを幼稚園・保育園へ行かせない選択をしているときに、ご家庭でやっておくべきことを紹介します。

5-1. 生活リズムを整える

お子さんがご家庭で過ごす場合でも、幼稚園や保育園に通うお子さんと同様の生活リズムとなるよう、ご家庭で整えてあげることが大切です。

朝早く起きて、夜早く寝る習慣は、この先の学生生活や、その先の人生でずっと必要な生活習慣となります。

そのため、土台となる規則正しい生活習慣をご家庭で徹底して整えてあげましょう。

5-2. さまざまなことに挑戦させて自己肯定感を育てる

いつもお子さんと一緒に過ごしていると、お子さんの身の回りのお世話など、何かと気にかけてやってあげているかもしれません。

しかし、お子さん自ら考えて行動する機会を経験しないと、お子さんはこれから先の小学校などで自分一人で考えて行動する際、言行に自信を持てず振る舞い方がわからなくなってしまいます。そのため、ご家庭でもお子さんがさまざまなことを自分で考えて取り組める機会をたくさんつくってあげましょう。

お子さんが何かをうまくできないときには、さまざまな視点から考えられるようなヒントを与えてあげて、たくさん褒めてあげてください。信頼できる親御さんからたくさん褒められることで、社会の中で自ら楽しんで生活していくための土台となる自己肯定感もどんどん育ちます。

5-3. 子どもが集団生活を嫌がる場合には支援機関へ相談する

「以前は幼稚園へ通っていたが、子どもが行きたがらず今は行かせない選択をしている」

「集団生活が怖いと言い、保育園・幼稚園に行かない選択をしている」

という場合、親御さんは「できれば幼稚園や保育園で楽しく過ごしてほしい」「この先の学校生活は大丈夫なのだろうか」という気持ちを抱えているかもしれません。

その気持ちがあるときには、一人で悩まずどうかスダチへご相談ください。スダチは、幼稚園などへ行けなかったお子さんが、自ら楽しんで幼稚園・保育園へ行けるようになる支援を提供しています。

お子さんに知られることなく、親御さんを介した支援となるのがスダチの魅力です。毎日お子さんの様子をヒアリングさせていただき、その時々のお子さんに合った接し方・声かけを具体的な内容でフィードバックしています。

お子さんと長い時間を共に過ごし、そしてお子さんにとって最も信頼できる親御さんから、毎日長時間に渡り支援が提供されることで、日々お子さんの考え方や行動が変化し、平均3週間での再登園・再登校を実現しています。

無料相談では、お子さんの特性や現状を詳しくヒアリングさせていただいたうえで、これから解決に向けて何に取り組めばいいのかをお話ししています。無料相談を受けていただいたからといって、必ずしもその後の有料サービスに移行しないといけないというわけではありません。

この機会に現状の不安を私たちにお話ししていただけたら幸いです。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/

6. 子どもを幼稚園や保育園へ行かせない選択をしたときの家庭での過ごし方

もしも親御さんに「できれば幼稚園や保育園で過ごしてほしい」という気持ちがある場合には、まずはお子さんが幼稚園・保育園へ通えるように、適切な支援機関を利用し、日々を過ごすことが大切です。

そのうえでご家庭での過ごし方や、親御さんの方針で幼稚園などへ行かせたくないときにおすすめの過ごし方を紹介します。

6-1. 習い事

お子さんの興味があること、得意なことに関する習い事を経験するのも良いでしょう。

何かに熱中して取り組み、その物事でどんどん成長していくことで、お子さんの自己肯定感が育つきっかけにもなります。

6-2. 外遊び

外でたくさん遊び、体を動かすことも大切です。

小学校では朝早くから夕方まで活動します。その中で体育や休み時間など体を動かす機会も多いです。体を動かす機会をたくさんつくって、体力をつけておきましょう。

6-3. 一時保育の活用

保育園などの一時預かりも利用してみましょう。

親御さんと離れて過ごす練習にもなり、家族以外の人と交流を持てる機会も得られます。

7. 子どもを幼稚園や保育園へ行かせない選択をしているご家庭からのよくある質問

7-1. 「幼稚園や保育園に行かずに小学校に入ったけどまじでヤバい」という声をよく聞くのですが…

幼稚園や保育園へ通っていないと、集団生活でのルールを教えてもらう機会がありません。たとえば以下のような土台となるルールです。

- 座って物事に集中して取り組む

- 先生が話しているときは話を聞く

- お友だちとのコミュニケーション

- 順番を守る

など

上記をご家庭でも練習させてあげる機会を得られないと、お子さんは小学校でどのように振る舞えば良いかわかりません。

家庭と同じように振る舞ってしまい、先生からも注意を促され、「このままだとヤバイ」と感じる親御さんもいらっしゃいます。

7-2. 幼稚園に行かせたくないです。子どもと離れるのが寂しいです。

親御さんがお子さんのことを大切に思っている証拠です。これまでお子さんにご家庭でたくさんの愛情を注いでこられたと存じます。

お子さんは親御さんからの愛情で満たされているからこそ、幼稚園という社会に出て、さまざまなことを楽しんで経験することができます。

幼稚園でお子さんが社会と接することは、この先お子さんが学校や社会の中で幸せに生きるための第一歩です。育児を頑張ってきたからこそ、寂しさを感じるものですが、お子さんの幸せを信じ、成長をサポートしてあげましょう。

7-3. なぜ幼稚園に行かせるのですか?行く意味はありますか?

幼稚園や保育園で経験できる集団生活は、今後のお子さんが学校生活や社会生活を送る際の大切な土台となります。

自分で考えて行動する力や、他者と関わる力は、生きていくうえで必要な能力です。

また幼稚園や保育園で、土台となる力を培ったり、ルールを覚えておいたりできれば、この先の小学校生活もスムーズに適応できます。

もしも年少さんの子どもが行くのを嫌がり、行かせるべきかと悩むときには、以下の記事もご確認ください。

こちらもCHECK

-

-

幼稚園を嫌がる年少さんへ親御さんができる対応|3歳の子どもの「行きたくない」気持ちを軽減する方法

「年少の子どもが幼稚園へ行くのを嫌がる。どうしたら楽しく通えるようになるの?」 「幼稚園への行きしぶりが激しくて困っている。」 初めて親御さんと離れて集団生活を送る年少のお子さんは、幼稚 ...

続きを見る

保育園へ通うお子さんの場合は、次の記事が参考になります。

こちらもCHECK

-

-

「保育園に行きたくない」と登園拒否をする原因と解決に向けた対応方法|保育園を嫌がる理由を年齢別に紹介

「保育園に行きたくないと登園拒否をする。」 「なぜ行きたがらないのかわからない。解決に向けて何をすればいいのだろう。」 保育園の生活は、自由なご家庭での生活と異なります。親御さんと離れる ...

続きを見る

8. まとめ

さまざまな理由から、幼稚園や保育園へ行かせない選択をする場合ももちろんあります。

ただ、「子どもが嫌がるから」という理由で、仕方なく行かせない選択をしている場合には、これからお子さんが幼稚園や保育園へ通えるよう、対策していかなくてはなりません。

スダチでは、幼稚園・保育園へ行きたがらないお子さんに向けて支援を提供しています。

支援したお子さんの9割が主体的に再登園を果たしており、みなさん平均3週間で幼稚園・保育園へ行けるようになりました。

未就学児のお子さんを支援してきた実績は豊富にあります。発達障害の特性が見られたお子さん、行き渋りが激しく泣いて暴れていたお子さんなど、さまざまなご状況のお子さんの行き渋りを解決してきました。

無料相談では、蓄積された知見とノウハウを元に、今のお子さんに必要なアプローチをお話しさせていただきます。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/