この記事を読むのに必要な時間は約 63 分です。

- 中学3年間不登校だとどうなってしまうの?

- 3年間不登校のとき、高校やこの先の進路はどうなるの?

結論から申し上げると、中学の3年間不登校でもお子さんは複数の進学先を選択できるためご安心ください。

お子さんが望めば全日制の高校に入ることも可能です。

全日制だけでなく通信制や定時制も選択できるため、お子さんのご希望に合わせ進学先を選べます。

記事では、我が子が中学生不登校を経験した母親が実体験に基づきながら、中学生不登校の原因や解決方法をお話しています。

不登校を根本から解決していただくと、再登校だけでなくこの先社会に出てからもどんな壁も自分の力で乗り越えることが可能です。

中学3年間不登校だとどうなるのか、そして不登校を解決し、この先幸せに社会生活を送るための道標をすべて知ることができます!

この記事で分かること!

- 中学に3年間行けなかった、不登校だったらどうなるのか

- 3年間不登校だった人は今どんな未来を歩んでいるのか

- 不登校を受け入れている高校はあるのか

- 不登校で勉強をしていないけど高校へは進学できるのか

参考にしていただき、ぜひ親子で一歩前進していただけたら幸いです!

\不登校をたった3週間で解決!脳科学に基づいた支援を確認する/

1. 中学生の3年間不登校が続くとどうなる?

まず、初めに中学3年間不登校だった場合どうなってしまうのか、実例を用いて紹介します。

1-1. 中学生が3年間不登校の割合は?

中学3年間不登校の人ってどのくらいいるんだろう?と気になりますよね。

文部科学省の不登校生徒に関する追跡調査研究会が、平成26年7月にとったデータがあるので紹介していきますね。

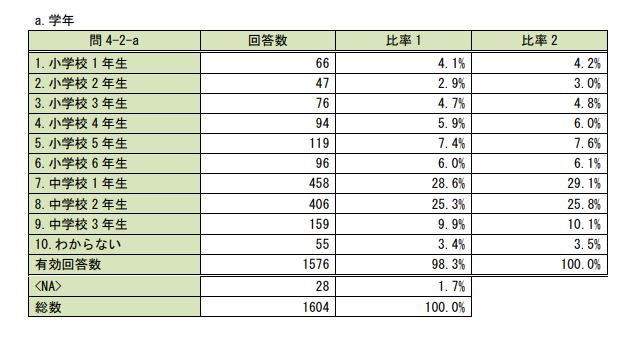

以下は、「あなたが学校を休み始めたのは何年生の頃ですか?」というアンケートの結果です。

上の表を見てもらうと分かるように、中学1年生が28.6%と一番高く、次に中学2年生が25.3%となっています。

中学1・2年生から不登校になってしまう子どもが多いことがわかります。

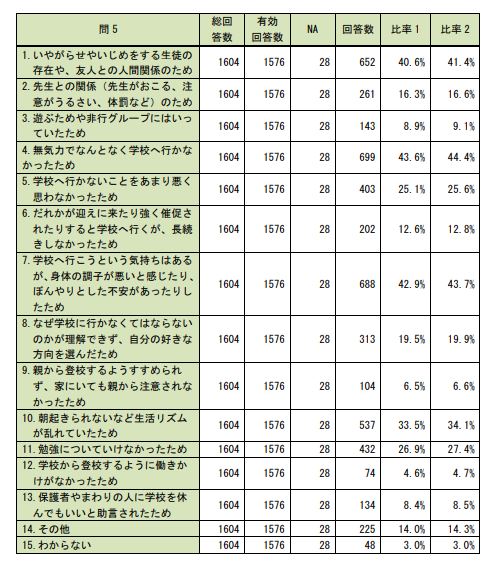

次に、「なぜ不登校が続いているのか」理由についてのアンケート結果が下記になっています。

不登校が続いている理由として最も多かったのが、「無気力で何となく学校へ行かなかったため」、続いて「学校へ行こうという気持ちはあるが、身体の体調が悪いと感じたり、ぼんやりとした不安があったりしたため」となっています。

ただ、この理由については絶対にこれに当てはまる!というものではなく、それぞれ理由は様々なので、参考程度に見ていただければと思います。

こうしてデータを見ると、中学3年間不登校の子が意外と多いことが分かりましたね。

では次に、過去に3年間不登校だった人はどのような進路を進んだのかについて紹介していきます。

1-2. 中学生の3年間不登校だった人のその後の進路は?

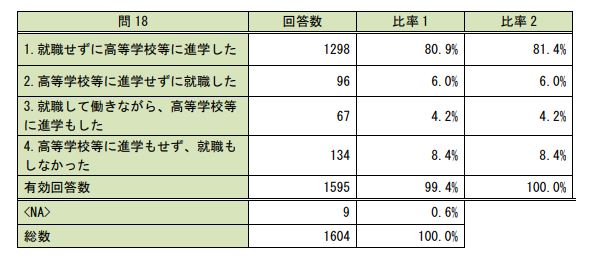

前にも触れた文部科学省の不登校の追跡調査では、下記のようなデータが出ています。

不登校のお子さんが80.9%進学していることが分かります。

つまり、中学で不登校になってしまっても、多くのお子さんが高校進学しています!

私も我が子が不登校なので、このままずっと学校へは通えないのだろうかと不安に思いました。

いくら学校の先生や不登校経験者から「高校には行けるよ!」と言われても、全く信じられない状況でした。

ただ、データでも出ているように高校への進学率はとても高くなっていますし、我が子も中学3年生の9月には行きたい高校が見つかったと自分から言ってくれました。

我が子の場合、行きたい高校に行けばいいとアドバイスしただけではなかなか決められなかったので、どんな事をやりたいのかを先に決めるとスムーズでした。

高校に行くのが不安な状態だったり、意味を見出せなない状態だったり、お子さんによって状況は違いますよね。

なので、今はどんな状況なのかを子どもと話し合い以下2点に注目しましょう。

- 何につまずいているか

- 子どもは助けを必要としているか

助けが必要としている場合は、どんな方法があるのかを一緒に考えるとスムーズに進みます。

さて、自分の子どもが不登校になってしまい、中学3年間と長期になってしまうと心配になってしまうのが、ひきこもりやニートになってしまうのではないかという問題かと思います。

次の項では、ひきこもりやニートの人は不登校だったのかについて紹介してきます。

以下では、不登校の中学生が公立・私立高校に進学するのは不利になるのか、受験勉強のコツなどを紹介しています。

合わせてお読みください。

こちらもCHECK

-

-

不登校の中学生が公立・私立高校に進学するのは不利?受験勉強のコツなどもご紹介!

この記事を読むのに必要な時間は約 40 分です。 不登校の子どもをお持ちの親御さんは 「自分の子どもが学校に通えなくなった。このままだと希望していた高校、ましてや高校自体進学することが難しいのではない ...

続きを見る

1-3. ひきこもりやニートは不登校だったのか?

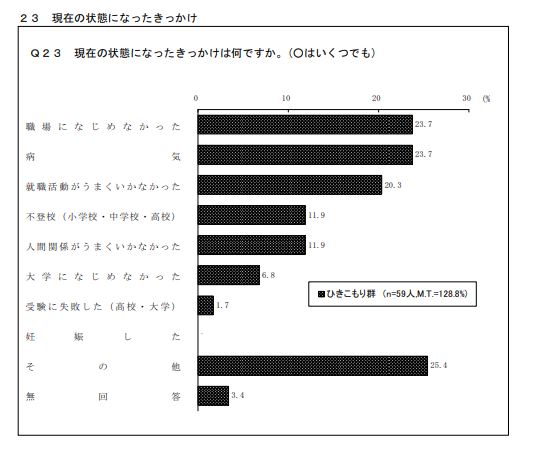

内閣府が平成22年にひきこもりに関する実態調査を、15歳~39歳の男女・3,278人にアンケートをとったデータを紹介します。

下記のデータは、「ひきこもりになったきっかけは何か」というアンケートの結果です。

上記のデータを見ると、職場に馴染めなかった・病気が23.7%とトップになっていて、不登校がきっかけとなった人は11.9%とわかります。

このデータを見ると、不登校がきっかけでひきこもりになってしまう人もいますが、大多数ではないと判断できます。

上記を踏まえると不登校者が必ずしもひきこもりやニートになるわけではなく、一定数はひきこもりやニートになる可能性があると見ることができます。

ただ、自分の子どもの不登校は、どの程度の不登校なのかは我々親が考えなければいけないことだと思っています。

なぜなら、全く社会との接点が無い不登校が長期化すると、社会との接点を見つけられず、ひきこもりやニートになる可能性が高くなるのは分かりますよね。

もし、全く社会との接点がない生活が長期化している場合は、親や学校だけでは解決できないことが多いです。

もう何をしても状況が変わらない!

不登校が長期化してしまっている場合は、「専門家に話しを聞いてもらう」のが解決の一番の近道です。

\不登校をたった3週間で解決!無料相談を申し込む/

お子さんが不登校やひきこもりになってしまうと、将来が心配になりますよね。

著名人の中にも、過去に不登校やひきこもりを経験している人がいます。こちらの記事で詳しく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

こちらもCHECK

-

-

不登校・ひきこもり経験のある著名人9人を紹介!芸能人の経験から学ぶ「お子さんへできる支援」

この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 「うちの子が不登校になってしまった。このまま人生終わりなのだろうか?」 「芸能人や著名人で不登校を乗り越えた人はいる?」 お子さんが不登 ...

続きを見る

2. 中学生が不登校になる原因

中学生が不登校になるきっかけは、次の3つがあります。

- 学校に関わる原因

- 家庭に関わる原因

- 本人に関わる原因

ただしきっかけはさまざまですが、根本の原因は愛情がうまく行き届いておらず、子どももうまく受け取れていないことです。

ちなみに、以下の記事ではお子さんに見られる7つの傾向ごとに、それぞれに適した接し方をお話ししています。ぜひ参考になさってください。

こちらもCHECK

-

-

不登校になったら親がやるべき3つのこと|不登校の7つのタイプと今の子どもの状態・解決法

この記事を読むのに必要な時間は約 87 分です。 「子どもが不登校になってしまった…子どもにどう接していけば良いのかわからない」 「子どもの今の状態に適した対処方法を知って、不登校を解決したい」 お子 ...

続きを見る

2-1. 中学生が不登校になる原因①学校に関わる原因

学校に関わることがきっかけのとき、3つのことに問題を抱えています。

- 対人関係

- 学業の不安

- 環境の不適応

いじめ、友人関係、教職員との不仲など、対人との関わりでストレスが発生し、不登校につながるケースが多いです。

また勉強についていけなかったり、進路に不安があったりする場合も学校へいけないきっかけとなります。

進級や転校を機に、環境になじめず不登校になる場合もあります。

学校が原因の不登校の場合、転校することで不登校が解決することもあります。転校のメリット・転校先の選び方などはこちらの記事で紹介しています。

こちらもCHECK

-

-

【中学生】転校すれば不登校は解決する?転校のメリットと転校先選び・手続きを詳しく解説!

この記事を読むのに必要な時間は約 24 分です。 「子どもが学校を嫌だと言っているけど、転校したほうがいい?」 「転校すれば、不登校が解決するのだろうか?」 お子さんが不登校になっている ...

続きを見る

2-2. 中学生が不登校になる原因②家庭に関わる原因

環境に関わることがきっかけのとき、次の2つに問題を抱えている場合が多いです。

- 家族の不仲

- 家庭環境の変化

家族が不仲で、親からの愛情を十分に感じることができなかったとき、お子さんの自己肯定感が下がり不登校を招くことがあります。

また、離婚だったり、ご兄弟が不登校になったりなど、環境の変化にストレスを感じ結果として不登校になることも。

2-3. 中学生が不登校になる原因③本人に関わる原因

本人に関わるきっかけは次の2つです。

- 生活習慣の乱れ

- 自己肯定感の低下

夜遅くまで起きていることが多いとき、朝起きることができず徐々に不登校となることがあります。

親が子どもに強く言えない立場だったり、子どものことを「自己責任」と放っておいたりすると、生活習慣がどんどん乱れてしまいます。

子どもにダメなことはダメと毅然とした態度で伝えてあげてください。

また、特定の事柄がきっかけとなり、本人が自己肯定感を失い、不登校につながることもあります。

適切な方法でお子さんに愛情を伝えて、お子さんの自己肯定感を育てることに意識して取り組んでいただきたいです。

3. 中学生の不登校の理由トップ3

中学生が不登校になるきっかけの理由で最も多いのは次の3つ。

- 無気力・不安

- いじめを除く友人関係の問題

- 生活リズムの乱れ・遊び・非行

無気力や不安は、「なぜやる気が起きないのか」「なにに恐怖や不安を感じているのか」お子さん本人もわかっていないことがあります。

また上記は一部のきっかけであり、不登校になるきっかけはお子さんによりさまざまです。

非行については次の記事でお話ししています。

どのくらい非行しているお子さんがいるのか、原因は何かについて統計データを用いて説明した上で、解決していくために必要な親御さんの行動をお伝えしています。

こちらもCHECK

-

-

非行の根本原因は?非行の種類や統計データから見る現状、更生するためにできることを紹介

この記事を読むのに必要な時間は約 44 分です。 「子どもが言うことを聞かなくなり、非行に走っている。学校にも行っていないようだ。」 「注意をしても無視されたり、暴言を吐かれたりする。この状況をどうや ...

続きを見る

しかし、根本の原因は、親からの愛情がうまく行き届いていないこと、うまく愛情を受け取れていないことにあります。

愛情がうまく受け取れない状況で、自己肯定感が低下した状態にあるとき、そこに何かきっかけとなるストレスが加わり不登校になってしまいます。

お子さんご本人も混乱し原因がわからない状況のため、専門的な支援の力を借りて原因の根本を解決することが大切です。

スダチでは、日々お子さんの様子をヒアリングさせていただき、その時のお子さんにあった声かけと行動方法をお伝えしています。

親御さんひとりで悩まず、ぜひお話を聞かせていただけたら幸いです。

無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。

\無料相談を申し込む/

体調不良を訴えることがきっかけとなり、不登校になることもあります。以下も合わせてご確認ください。

こちらもCHECK

-

-

学校へ行く前腹痛や吐き気を感じる高校生・中学生の原因とは|不登校の解決方法

この記事を読むのに必要な時間は約 34 分です。 学校へ行く前体調不良を訴えることが増えた 何か病気なのかしら? どうやって解決すればいいの? 結論を申し上げると、学校へ行く前の体調不良 ...

続きを見る

4. 中学生の不登校の段階と学校復帰のサインについて

不登校の状態だと「一体いつ我が子は学校に行けるようになるんだろう」「高校へは行けるのだろうか」と心配になってしまうと思います。

不登校の段階や学校へ復帰へのサインについて紹介していくので、自分の子どもは今どの段階にいるのかを確認しながら読んでいただければと思います。

4-1. 中学生の不登校の段階について

中学3年間不登校の場合、だいぶ期間が長くなってしまっているので、不安になったり諦めたくなったり、辛い状況が続いていることと思います。

不登校が長期化しどうしたら良いか分からない状況の時は、真っ暗な森の中をゴールも分からずに進んでいる状況に似ています。

長期化していると、本当に辛いですよね。

では、真っ暗で明かりのない森の中を進むのに、必要なものは何か?

そう!地図とライトがあれば真っ暗な森も進んでいくことができますよね!

では、ここから不登校の全体像(地図)、段階によって対応するポイント(ライト)をそれぞれ紹介します。我が子は今どこにいるのかな?と考えながら読んでいただければと思います。

| 段階 | 特徴 | 対応するポイント | 我が子の場合 |

| 予兆 | 【学校の行き渋り開始】 ・時々学校を休む ・朝起きられない ・玄関から動けない ・わがままや不安を言う ・発熱・腹痛・頭痛など |

【ガス欠寸前状態】 「何か様子がおかしい」と気づけるかどうかがポイント。子どもへの接し方を見直し、対策を考える。 |

【小学6年2月~中学1年5月】 体調不良が続き休みがちに。何か様子がおかしいと思いながらも無理に学校へ行かせようとしていた。 |

| 葛藤 | 【不安や葛藤が爆発】 ・学校はほとんど行けず ・暴言、泣く、怒鳴る ・罪悪感や自己否定、不安や焦りなど葛藤状態 |

【エネルギー切れ状態】 親は子どもが不登校だという事を受け入れる。この時期の登校刺激は逆効果。子どもは休むことに専念してもらう。 |

【中学1年6月~10月】 涙が止まらないと突然泣き出すことが多くなり、体調不良も続く。まだ不登校を受け入れられず親子で疲弊。夫婦仲は悪くなる一方。 |

| 本格 | 【充電期間・さなぎ時期】 ・学校へは行かない ・ゲーム、ネット ・昼夜逆転 ・好きなことをやり始める ・子どもが話をしてくる |

【エネルギー充電前半】 この時点で根本的な解決していない場合登校刺激は逆効果。また、怠けているように見えるが心は休んでいないので、親が肯定的に理解し見守ることが大切。 |

【中学1年11月~中学2年3月】 昼夜逆転で起きればネットやゲーム。特に注意はせず飽きるのを待つことに。主人も理解が深まり、家族みんなで不登校を受け入れることが出来た時期。 |

| 安定 | 【外へ向きはじめる】 ・学校へは行かない ・今の状況から抜け出そうとする時期 ・勉強の遅れやクラスの状況など気にし始める ・何かやりたいと自分から言い始める |

【エネルギー充電後半】 親が子どもとしっかり向き合うことで、子供は親が味方だと思える。自分の気持を素直に話せるようになる。生活習慣や親子関係の改善など、実際に行動が必要になる時期。 |

【中学3年4月~8月】 学校へは1ヶ月に2~3日程度登校、体調不良は以前より改善。自分でやりたいことを見つけ、助けが必要な時はしっかりと意見を言えるようになる。 |

| 活動 | 【活発に活動する】 ・徐々に学校へ行く回数が増える ・自分から登校を希望することも ・行きたい場所や会いたい人がいたり昼夜逆転が自然と治る |

【試運転・リハビリ時期】 登校に向けて学校との連携や周囲の協力をお願いする。高すぎる目標を立ててしまうと前段階に戻ってしまうので、注意深く見守ることが必要になる時期。 |

【中学3年9月~現在】 自分から学校へ行くと言い週に3~4日登校。自分から勉強の遅れを取り戻そうと勉強を始める。ただ、テストが近づくとプレッシャーから登校できないことも。 |

以上が、不登校の段階と対応ポイントです。

我が子の場合も合わせて書かせていただきましたが、上の段階まで行ってもまた下の段階に戻ったりと順序良くは進めませんでした。

ただ、この不登校の段階(地図)と対応ポイント(ライト)を知っていると、「下の段階に戻ったからこうしよう!」と対応を変えることもできるので、スムーズです。

お子さんの状況によって進むスピードも違います。

我が子のようにアップダウンを繰り返したりする場合もあるかと思いますが、そんな時はぜひ!地図を見てライトで照らし、進むべき道を見つけてくださいね!

さて、不登校の段階と対応ポイントを紹介していきましたが、学校復帰へのサインは大切になるので、安定期~活動期についてもう少し詳しく紹介していきますね。

4-2. 不登校の中学生が学校復帰する際のサイン3つをご紹介!

学校復帰へのサインは先ほど紹介した不登校の段階の「安定」~「活動」で、エネルギーが十分に貯まった状態の時に良く見られるようになります。

学校復帰へのサインは下記の3つです。

-

-

- 退屈を訴える・・・「暇だな」と言う。エネルギーが貯まり現状を変えたいというサイン。

- 学校の話題・・・学校の話題を出しても会話ができる。学校の様子を知ることで復帰へ向けて準備をしているサイン。

- 行動範囲が広がる・・・家事の手伝い、外出、趣味などの活動が増える。さまざまなものに興味を持ち始めるのも復帰へ向けたサイン。

-

上記3つのサインが見られるようになってきたら、復帰に向けて学校との連携など「行動」が必要。

ただ、とても嬉しいサインですが、ここで子供に過度に期待をしてしまうと、またエネルギーが足りなくなってしまうこともあります。

親である私たちは、あくまでも我が子の登校を手助けする立場というのを忘れずに過ごすことが大切です。

また、中学校の不登校・体験者の学校復帰への詳しい記事もありますので、ぜひ合わせて読んでいただきたいと思います。

さて、ここまで不登校の段階や学校復帰へのサインを紹介していきました。

次の項では実際に不登校者が学校へいくきっかけとなった出来事を紹介していきますね。

5. 中学生時不登校経験者から見る学校へ行くようになったきっかけ

ここからは不登校経験者はどんなことがきっかけで学校へ通えるようになったのか、実例を紹介していきます。

他の実例を知ることで、自分の価値観にとらわれず、ヒントを得られます。

ぜひ参考にしてみてください。

5-1. 高校受験・進学がきっかけの実例

不登校から学校復帰までの体験談を見ると、高校受験と高校進学がきっかけとなった方が多く見られました。

5-1-1. 高校受験がきっかけの場合

高校受験というキーワードをきっかけに、焦りや不安からどうにかしたい!とみなさん行動に移した方が多く見られます。

それぞれどんなきっかけだったかは下記をご覧ください。

-

-

- 全日制の高校に通いたいと思った

- 自分の行きたい高校が見つかった

- 周りが勉強をはじめた

- 先輩から高校の話を聞いた

- 受験という言葉がかっこよかった

-

どの体験談にも共通しているのが、自分や親、学校の先生や外部の相談機関などから高校の情報を集めたり聞いたりしたことが、学校復帰へのきっかけになっています。

でも、高校に行くと一言で言っても、イメージが掴めないと行動に移すのは難しいです。

現在、たくさんの高校があり選択肢が多すぎるだけでなく、情報が氾濫しているような状態です。

そのため、子どもが自分で調べるのには限界があるように感じました。

【我が子の場合】

進路希望の用紙を見ても、にらめっこ状態。

「高校の情報を一つづつ調べるのか…」とプレッシャーになっていました。

そのため、2つの道を提示してみることに。

- 高校から将来の夢までの道をいくつか提示

- 高校へ行かなかった場合の道も提示

そうすると、「自分はこんなことがしたいから、この道を進みたい」と自分で決めることができました。

今やらなければならないことは何なのかを明確にすることができました。

今、我が子が高校にどのようなイメージを抱いているのだろう?

子どもがどの程度高校の情報を掴んでいるかを知ることで、以下のような次の行動を決めることができます。

-

-

- 親である私たちの行動が必要なのか

- 学校の先生へ相談するのか

- 外部機関へ相談するのか

-

ぜひお子さんと話し合ってみてくださいね。

5-1-2. 高校進学がきっかけの場合

特に人間関係に悩んでいた不登校経験者の方は、高校入学をきっかけに学校へ行けるようになったようでした。

実際に高校へ入学し、登校を続けられたと語っている方の理由は下記です。

-

-

- 高校で新しい友だちができた

- 高校で干渉されることが無くなった

- 一人で教室にいても気にならなくなった

-

中学3年生の時点では不登校でしたが、高校入学のタイミングで学校復帰をしたという体験談が多いです。

なんと高校受験に次いで多く見られました。

私の知人も、自身が人間関係+起立性調節障害で中学校にほとんど行かなかったと自らの体験談を話してくれたことがありました。

その方は、高校に行ってからは人間関係が気にならなくなり、体調も回復。無事に高校を卒業し大学も卒業、不登校への逆戻りは無かったとのことです。

小中学校は同じメンバーが多いですが、高校は今までとは違うメンバーになりますよね。

-

-

- メンバーの入れ替わり

- 高校という新しいステージ

-

この2つが学校へ行けるきっかけとなる場合も。

まだ高校受験前の場合でも、このような実例があることも知っておきましょう。

5-2. 自分の居場所を見つけたのがきっかけの実例

学校に居場所がない、家に居場所がないと感じて不登校になってしまったと語る不登校体験者は、別の居場所を見つけて学校へ行けるようになったようです。

学校へ行けるようになったきっかけは下記の通り。

-

-

- フリースクール

- 図書館・図書室

- 学校のカウンセリング

- 塾

- 習い事やサークル

-

みなさん、学校以外のコミュニティに参加することで、自分の存在を認めてくれる人に出会ったり、気持ちをわかり合える人と出会ったりがあったようです。

ある体験者の方は、自分がやりたい習い事は大人しかいないところでしたが、大人に混ざることで同年代と話すのとは違い、視野が広かったという方もいらっしゃいました。

現在は学校以外で不登校の中学生を受け入れているコミュニティはたくさんありますよね。

学校以外のコミュニティに参加した不登校経験者の方は、自信を回復した、孤独ではないと思えたと語っています。

不登校の段階の「安定」や「活動」の段階です。

子どもが「何かしたいな!」と思っている場合は、学校以外のコミュニティに参加を考えるのもいいかもしれません。

不登校になってしまった時、学校以外の居場所として活用できるコミュニティについては、次の記事を参考にしていただけると幸いです。

こちらもCHECK

-

-

学校以外のコミュニティは何がある?不登校の子どもが交流できる居場所の探し方を紹介

この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 「不登校の子どもが参加できる学校以外のコミュニティはどんなところがある?」 「学校以外のコミュニティに参加するのは、不登校解決につながるの?」 お子さ ...

続きを見る

5-3. 将来の夢・やりたいことがきっかけとなった実例

不登校の段階の「安定」や「活動」の期間に得た情報の中から、将来の夢や、やりたいことを見つけたことが学校復帰のきっかけとなった方もいらっしゃいました。

学校復帰のきっかけは下記になります。

-

-

- 周りからのアドバイスで夢が見つかった

- 習い事がそのまま夢につながった

- 憧れの人に出会えた

- ボランティア活動を行ったことでやりたいことが見つかった

-

夢や、やりたいことが見つかり未来が明確化され、具体的に何をすればいいのかが分かるようになります。

そして、勉強をするために学校へ復帰したという体験者の方がたくさんいらっしゃいました。

夢ややりたいことが見つかったのは、ふとした事がきっかけのようです。

「誰かが言っていた言葉がきっかけ」「自分のやりたい職業を見つけたことがきっかけ」など、理由は様々です。

しかし、体験談を読んでみると、みなさん「将来」についてのアンテナが立っていたという共通点があります。

アンテナを立てるというと難しく感じますが、意外と簡単にできます。

今、一度目を閉じて「赤いものを探すぞ!」と思ってください。

そうして目を開けると、赤いものがパッと目に飛び込んでくると思います。

自分の好きなことや、「やってみたいな」と思うことがある場合、「自分がやりたいことはこれだ!」と思うと、赤いものが目に飛び込んできたように、必要な情報が入ってくるようになるのです。

常にアンテナを立てていると、必要な情報がどんどん入ってくるため、ぜひやってみてくださいね。

5-4. 学校復帰のきっかけ【我が子の場合】

我が子も学校へ復帰することができたので、どんなことがきっかけか紹介していきますね。

我が子が学校へ復帰できたきっかけは「修学旅行」でした。

中学1年生から不登校が始まり、中学3年生になっても全く学校へ行けない日々が続いていました。

もちろん、修学旅行へ行くのも渋っていましたが、学校の先生からの丁寧な説明、友達からの声がけがあり、修学旅行へ行くことができました。

そして、修学旅行から帰ってきて一番初めに言った言葉が「今度、教室に行ってみようかな?」でした。

さて、修学旅行中に我が子に何があったのかというと。

体調が悪かったり、計画通りに動けないこともあったようですが、先生方全員の助け、友人の優しい心遣いに触れ、安心感を得られたようです。

安心感を得たおかげで、完璧主義で「常にしっかりしなければ」という意識のある我が子も、「完璧じゃなくてもいい」という気持ちが芽生えたのだと思います。

その後、少しずつではありますが、教室で授業を受けることもでき、自分から行動することが増えています。

これまで、家庭で色んなことをやってみたり、待ってみたりサポートをしてきましたが、やはり家庭の力だけでは不登校は解決できないのだなと改めて思った出来事でした。

もし、家庭でがんばって、がんばって、がんばってそれでもダメなら、学校や不登校専門の塾などの力が必要な時かもしれません。

\不登校をたった3週間で解決!脳科学に基づいた支援を確認する/

6. 不登校の親が言われる「見守る」とは?

不登校の親になると、よく「今は見守ってあげてください」と言われますよね。

また、この記事の不登校の段階でも「見守る時期」など、見守るという言葉をお伝えしました。

でも、「見守るってどうすればいいんだろう」と抽象的でわかりにくいですよね。

見守るってなんだろうと考えた時、私は「のび太くんとドラえもん」のような関係が一番ベストなのではないか。と考えるようになりました。

ドラえもんの話と言えば、のび太くんが困って「ドラえも~ん、助けて!」とひみつ道具に助けてもらうという展開が印象的ですよね。

よく見てみると、結局はのび太くんが自分で問題を解決したり、教訓を得たりして話は終わります。

そう、ドラえもんのひみつ道具は、のび太くんの長所を伸ばしたり、背中を後押しするきっかけに過ぎないということです。

私たち親はドラえもんのひみつ道具を出すことはできませんが、子どもが何かする時に困っていたら、ドラえもんの道具のように長所を伸ばしたり、背中を後押ししたりができます。

そして、一緒に進んで成功したり失敗したりを繰り返して進んでいく。こんな形が私たち親子にはピッタリの方法でした。

きっと、あなたとお子さんにもピッタリの方法があります。「我が子のために出来ることはなんだろう?」と考えながら、ぜひ探してくださいね。

7. 不登校の中学生の親はどうしたらいい?行動方法

中学生で不登校のお子さんを持つ親御さんは、不登校解決に向けて次のことを意識し行動していただくことが大切です。

7-1. お子さんに対しての接し方を真剣に考える

不登校を解決するためにはお子さんに対して積極的に接し方を変えることが大切です。

理由は、接し方、声かけを変えるだけで、お子さんは親御さんの愛情を受け取ることができるようになるからです。

親子の信頼関係が強くなり、不登校解決につながります。

たとえば、これまで子どもに強く言えない状況で、子どもよりも弱い立場にあるのならば、親子の立場を、声かけや態度を通して逆転する必要があります。

「頼っても大丈夫な親なんだ」と子どもに安心感が生まれ登校へつながります。

上記は一例で、愛情の注ぎ方を変えたりなど、対応方法はお子さんによってさまざまです。

専門機関に相談しアドバイスをもらいながら、お子さんへの接し方を積極的に考えてみてください。

7-2. 担当の先生やスクールカウンセラーに相談する

担当の先生やスクールカウンセラーの方に積極的に相談することも大切です。

なぜなら学校での様子を知ることができるためです。

学校生活を送る様子がわかることにより、不登校のきっかけを探れます。

きっかけがわかれば、子どもがストレスを感じたことに対し、お子さん自身で考え乗り越えるための声かけを実施できます。

また、欠席が続く間も学校と適切な頻度で連絡を取り合うことにより、再登校の際スムーズに通うことが可能です。

お子さんのこれまでの様子を伺ったり、現在のお子さんの状況を定期的にご相談なさってください。

7-3. 不登校支援団体に相談する

不登校支援団体への相談はすべきです。

知見が豊富な支援団体へ相談すれば、お子さんの不登校を解決する糸口が見つかるからです。

多くのお子さんを見てきた専門家であれば、お子さんの不登校のタイプや傾向を適切に判断して、解決に向けて行動すべきことをアドバイスしてもらえます。

ちなみに不登校支援団体の一例は次の通り。

|

公的団体 |

民間支援団体 |

|

・役所の子育て相談窓口 |

・不登校支援事業 |

支援団体によって親御さんにお願いする行動方法が異なります。

お子さんを「見守る」ことをおすすめする団体もあれば、親御さんに積極的に行動を促す団体もあります。

不登校を解決したいときには、混乱したお子さんの気持ちを親の積極的な行動で方向転換することが大切です。

7-4. 専門家に無料相談する

スダチでは、日々のお子さんの様子をヒアリングさせていただき、脳科学に基づいた視点でお子さんへの接し方や具体的な声かけをご指導させていただいております。

その時のお子さんに合わせ、お子さんが方向転換できる最適な方法を日々サポートしております。

みなさん平均3週間で不登校を克服しています。お子さんは必ず再登校できるため、大丈夫です!

無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。

\無料相談を申し込む/

7-5. 親御さん自身もリフレッシュする

お子さんが不登校のときには、親御さんもリフレッシュが必要です。

親御さんの心身は負担がかかった状態にあり、息抜きしないと不調を感じる場合があるためです。

主に不登校のお子さんを持つ親御さんは以下の悩みを抱えていらっしゃることが多いです。

- 不登校がこの先も続いてしまうのか

- 子育ての仕方が悪かったのではないか

- 子どもと上手に接することができない

現状の日本は、お子さんとの接し方を学ぶ機会がなく、ご両親ともにお子さんとゆっくり触れ合う時間がないほど忙しいご家庭が多いです。

決して今までの接し方が悪かったわけではありません。

現に、丈夫な体でここまでお子さんが成長なさったのは、親御さんが愛情を注ぎ素晴らしい育児をなさった証拠です。

お子さんが愛情をうまく受け取れる接し方のコツがわかれば、不登校はすぐに解決できるため、ご安心なさってください!

お子さんと一緒に一歩進むために、親御さんもエネルギーチャージが必要です。

1人で外出したり、自分を癒す時間を設けてリフレッシュなさってくださいね。

8. 中学3年間不登校の高校受験は可能?卒業後の進路や進学についてご紹介

中学3年間不登校でも高校受験はできるのか?欠席や内申点も心配と気になることばかりですよね。

実際のところどうなの?ということにズバリお答えしていきます。

8-1. 中学3年間不登校でも高校受験はできる?

最初に結論をお伝えします。

中学3年間不登校でも高校受験はできます。

ただ、出席日数と内申点は不登校にとってはやはり不利になりやすいポイントで、出席日数と内申点に重点を置いている公立高校などの受験は難しくなります。

ただ、受験の点数を重視している高校や、不登校でも通いやすい高校など様々な高校があります。

おそらく、学校での高校受験の説明会などで、各県での基準などの説明があるので、ここでは一般的にどのような高校受験の道があるのかを紹介していきますね。

8-2. 中学3年間不登校でも受け入れしている高校3つをご紹介!

中学3年間不登校でも受け入れしている高校は、次の3つです。

-

-

- 私立高校

- 通信制高校

- 定時制高校

-

8-2-1. 私立高校の場合

私立高校は内申点や出席日数より、受験当日の点数を重視している高校もあります。

また、英語や数学など強化に特化した高校もあり、テストの点数を倍にして計算する高校など様々な特色があることが特徴です。

もし、お子さんが全日制の高校へ通いたいという場合は、私立高校の受験を視野に入れておくといいと思います。

高校は新しいメンバーに出会え、新しい環境で新生活を送ることができるので、学校復帰に繋がりやすいというメリットもあります。

こちらの記事では、不登校でも全日制高校に進学や転校するポイントを紹介しています。

合わせてお読みください。

8-2-2. 通信制高校の場合

通信制高校の特徴は次の通りです。

- 自宅で学習

- 決められたレポートの提出

- 決められた日程に出席(年に数回)

現在、通信制高校は多岐に渡っています。特徴は本当に様々です。

私は、我が子と話し合った結果、まだ登校には不安があるけどやりたいことが通信制高校にあったため、通信制高校への進学を決めました。

もし、登校に不安がある場合は、通信制高校も視野に入れて考えるのもいいかと思います。

8-2-3. 定時制高校の場合

定時制高校は公立、私立ともにあります。

「昼に通いたい」「夜に通いたい」など事情に合わせて通える環境です。

現在は、以下のようにさまざまな特徴の定時制があります。

- 夜間

- 昼間

- 自由な授業の選択

- 行事や部活

- 不登校や登校拒否の生徒を受け入れ

また、働きながら勉強をしている方や自由な時間がほしい人など様々な人と一緒に勉強ができるので、視野を広げることもできます。

「まだ完全に登校できるか不安、だけどみんなと一緒に勉強したい」という場合は、登校できそうな時間に合わせて通える定時制高校を視野に入れるといいかもしれません。

高校の進路を決める時に大切なポイントをまとめた記事もありますので、参考にしていただければと思います。

-

-

不登校の中学生を抱える親御さんへ【進路の考え方】

この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。 中学生の子どもが不登校になってしまった―――。 つい最近までは登校できていたのに...。特に何も変わった事は ...

続きを見る

8-3. 不登校で勉強してない!高校受験はどうする?

ここまで、不登校を受け入れている高校について紹介していきましたが、全く勉強していない場合もあると思います。

全く勉強していないと、親としては学力低下が心配で、勉強しなくていいの?と思い不安になってしまいますよね。

ただ、親である私たちがいくら勉強が必要だと思っても、子ども自身が勉強の必要性に気が付かなければ勉強しません。

では、どうすれば勉強に必要性に気がついてくれるのか?

勉強の必要性に気がつくきっかけは様々です。

一例として子どもが進みたい道を自分で決めることがきっかけの一つです。

例えば「この私立高校に通いたい!」とお子さんが思ったとします。

お子さんが行きたい高校は、「どの程度勉強すればいいのか?」今いる位置を確認すれば分かります。

学校の学習で間に合うのか、間に合わなければ勉強する必要があると気づくことができます。

実際に高校受験に向けて勉強に取り組むなら早いことに越したことはありませんが、「勉強が必要」だと思ってくれなければ状況は変わらないままです。

\ 今すぐ状況を変えたいなら!専門家の意見を聞くのが一番の近道です! /

以下では、なぜ不登校のお子さんの勉強が進まないのか、どうすれば学校復帰後の勉強に困らないかを紹介しています。

ご参考になさってくださいね。

こちらもCHECK

-

-

「不登校で勉強がわからない…」勉強の遅れは取り戻せる!5つの勉強方法!

この記事を読むのに必要な時間は約 45 分です。 ポイント 不登校の子どもが、全く勉強していない 勉強はしているけれど、学校のカリキュラムに追い付けているか不安 不登校中でも勉強してほしいが、どんな声 ...

続きを見る

勉強に集中できなかったり、思うように理解が進まなかったりする場合には、以下の記事も参考にしてみてください。

お子さんが自ら進んで勉強するようになる方法を解説しています。

こちらもCHECK

-

-

勉強ができない中学生には3つの原因!この先の進路の選択肢と勉強好きになる独自のアプローチ方法を公開

この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です。 「中学生の子どもが授業についていけず勉強できない…このまま学校を嫌がり不登校になるのでは?」 「子どものやる気に任せた方が良い?このまま放っておいて大 ...

続きを見る

9. 中学3年間不登校の我が子が高校の進路を決めたきっかけは「行動」したこと

さて、ここからは我が子が高校の進路をどうやって決めたのかについて紹介していきますね。

9-1. 高校の話題を出しただけで不安だった我が子

子どもと将来の話をしていく中で、高校へ行く必要性は分かったようなのですが、高校がなかなか決まらない状態が長く続きました。

なぜ長く続いたのかというと、「高校」という話題が出ただけで、明らかに顔色が悪くなり、涙を流したりふさぎ込んだりしていたからです。

高校受験に関しては、中学2年生の終わりくらいから高校についての説明があったり、中学3年生になると志望校調査の用紙が渡されたりしますよね。

高校を決めなければいけないというプレッシャーに押し潰されてしまい、高校の話題が出ただけで、我が子は一歩も進めない日々が半年以上続きました。

今考えると、不登校段階の「本格」の時期にいて心は休んでいない状態にいた我が子に、いくら高校の情報を伝えたところで決断はできなかったんだろうなと思います。

9-2. たったひとつの行動で高校の進路が決まった方法とは?

さて、時間だけが過ぎていく日々を過ごしていまいしたが、高校受験は待ってはくれない!

ということで、情報収集していると、不登校に対応している通信制高校の合同相談会を見つけました。

子どもに相談すると「行く!」とのことで参加してみることに。

相談会当日は、いくつかのブースを回り話を聞いて、どんな環境でどんな勉強ができるのかを知ることができました。

こうして、子どもは「ここに行きたい」と自分で高校を決めることができました。

ここで、親である私がやった行動は「相談会の申込み」、子どもは「相談会に行く」たった1つだけです。

この頃、ちょうど不登校段階の「安定」の時期に入ったところで外に目が向いていたこともあり、タイミング的に良かったのかもしれません。

しかし、子どもが相談会に行くと決め、実際に行動した結果、行きたい高校が見つかったのは自分から動くことの大切さを教えてくれた出来事でした。

もし、私が相談会の申込みをしなかったら?子どもが相談会に行かなかったら?今も行きたい高校を見つけられずにいたかもしれません。

シェイクスピアの作品の中にこんな言葉があります。

人生は選択の連続である

選択には、朝起きるなど無意識な選択から、説明会に行ってみるなど大きな選択まで様々あります。

毎日の選択の連続が今の結果につながり、人生は作られていきます。

なので、「行動」に繋げるという小さな決断を選択していけば、自然と行動できるのです。

ぜひ、日々の小さな選択を意識してみてくださいね。

10. 中学3年間不登校だとどうなる?卒業後の進学や進路をチェック!まとめ

今回は、中学3年間不登校だった場合どうなるのか体験談を交えて紹介、また卒業後の進学はどんなものがあるのかも合わせてお伝えしていきました。

不登校には段階があり、今我が子はどの段階にいるのだろう?と考えることで、子どもが今出来ることと出来ないことが明確になります。

無理に上の段階の事をやらせようとしても、私と子どものように全く進路が決まらない時期が長くなり疲弊してしまうので、注意してくださいね。

もし、このままでいいのかな?何かしたいけどどうしたらいいか分からない…そんな場合は、専門家に相談すると解決の糸口を早く見つけることができますよ。

\ はじめに親である私たちが気持ちを打ち明けることで、子どもの不登校は解決の第一歩に繋がります /

【その他、中学生の不登校で悩まれている親御さんがいれば、こちらの記事も参考にしてみてください!】

-

-

不登校だった中学生の特徴、将来を経験した人が解説【調査結果と体験談】

この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 お悩みポイント 不登校だった中学生の特徴は? 不登校だったお子さんの経験談は? 本記事では不登校だったお子さんの特徴や経験談について紹介しています。 ...

続きを見る

-

-

【中学の不登校は1クラスに1人】きっかけ・心理・できることを解説

この記事を読むのに必要な時間は約 32 分です。 疑問&お悩み ・うちの子どももそうだけど、なぜ中学に上がった途端に不登校が増えるの? ・子どもが考えていること、感じていることがわからない ・中学で不 ...

続きを見る