この記事を読むのに必要な時間は約 33 分です。

疑問&お悩み

・うちの子どももそうだけど、なぜ中学に上がった途端に不登校が増えるの?

・子どもが考えていること、感じていることがわからない

・中学で不登校の子どもを放っておくとどうなるの?何かしてあげられることはある?

この記事は、上記のような疑問やお悩みをお持ちの親御さんに向けて書いています。

はじめまして。

この記事を担当する私は、小中不登校経験がある者です。

中学で不登校の子どもがいる親御さんの疑問や悩みは尽きませんよね。

そして常に「どうにかしなきゃ」と思っているからこそ、こうして今も不登校について調べられているのだと思います。

今回は、親御さんの疑問や悩みを少しでも軽くできるように、次の3つについて解説します。

記事の内容

・中学に上がると不登校が増える理由

・不登校の子どもの心理状態と思春期の子どもの心理

・中学で不登校の子どもに対してできること

文部科学省や大学調査のデータに加え、元不登校経験者だから言えることも書いています。

また、子どもの不登校を早期解決したい親御さん向けに【3週間で不登校を解決】に導く方法も案内しています。

中学で不登校が増える理由、子どもの心理、子どもに対してできること……。

どれか1つでもあなたの疑問や悩みを解消できれば幸いです。

1. なぜ、中学に上がると不登校が増えるの?

中学で不登校が増える理由

- 学校の人間関係が複雑になるから

- 親子の人間関係の変化

- 勉強の難易度が上がるから

参考サイト

平成30年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について・文部科学省.

https://www.mext.go.jp/content/1410392.pdf

文部科学省が公表したデータによると、平成30年度の中学生の不登校生徒は全国で11万9687人。

これは全国にある中学校10,405校のうち、89.4%の学校に不登校の子どもがいることになります。

そして、不登校児童生徒の割合は27人に1人。

今では1クラスに1人は不登校の子どもがいても、不思議ではない状態になりました。

さて、中学で不登校が増える大きな理由として考えられているのは環境です。

「中1ギャップ」という言葉で表される場合もありますね。

中学の不登校は、進学・進級に伴う人間関係の変化や学習の難易度など、今までとは違う環境にうまく適応できない場合に起こります。

ここからは環境の変化について、人間関係と勉強の2つの面から詳しく見ていきましょう。

1-1. 中学で不登校が増える理由①学校の人間関係が複雑になるから

入学当初であれば、クラスメイトや部活動の先輩、教科ごとの先生との関係構築。

進級すると、また新たな関係構築が必要となり、後輩もできるため関係性は複雑になります。

趣味嗜好が合う人と過ごせれば心地よいものですが、集団生活を送っている中で自分の希望が通るとは限りません。

「この人とは合う・合わない」が出てくるのは当然ですが、折り合いをつけられるほど成熟していない場合がほとんどです。

このため相手に気を使いすぎて疲れ切ってしまう・相手の言動に深く傷ついて立ち直れなくなると、結果として、不登校になってしまいます。

クラスメイトや先輩後輩など、同年代との関わりの他に避けて通れないのが先生との関わりです。

こちらの記事では、先生が原因で起こる不登校について解説しています。

1-2. 中学で不登校が増える理由②親子間の人間関係の変化

人間関係の変化は、学校関係だけでなく親子間にも現れます。

目に見えてわかるのが、子どもの自立と依存です。

親御さんにも心あたりがあると思いますが、中学生にもなると、子どもは「親から自立したい」と強く思いはじめます。

と同時に「依存していたい・甘えていたい」という思いも同時に抱えているのです。

“自立と依存”で揺れる子どもに対し、親は子どもに“完全な自立”を求めはじめます。

これまでの親子関係が健全であれば問題ありません。

しかし愛情不足だった子どもの場合は、突然親から突き放されたように感じてしまうことにより、自分の存在価値を見失って無気力になるケースも見受けられます。

こちらの記事では、中学生が不登校になる理由についてより詳しく解説しています。

1-3. 中学で不登校が増える理由③勉強の難易度が上がるから

文部科学省の調査でも、勉強の不出来が不登校の原因の1つとして挙げられています。

学校の授業の多くは画一的に、淡々と進められます。

そのため理解不足だった点をそのままにしやすく、わからないまま教科書だけが進むことも……。

また、小学校ではトップの成績でも、中学3年間も同じように進むとは限りません。

今は好成績だとしても、点数を維持する・常に成績トップをキープすることに苦痛を感じはじめると勉強に身が入らなくなり、不登校に繋がることもありえるのです。

2. 中学で不登校の子どもの心理状態について

上記では、中学で不登校になる原因を説明してきました。

この章では、不登校の子どもと思春期の子どもの心理状態を見ていきましょう。

子どもが“どういう心理状態になるのか”を知っておくと、いざというときに対処しやすくなりますし、親御さんご自身が焦ったりパニックになることも減らせます。

2-1. 中学で不登校の子どもの心理状態はどうなっている?

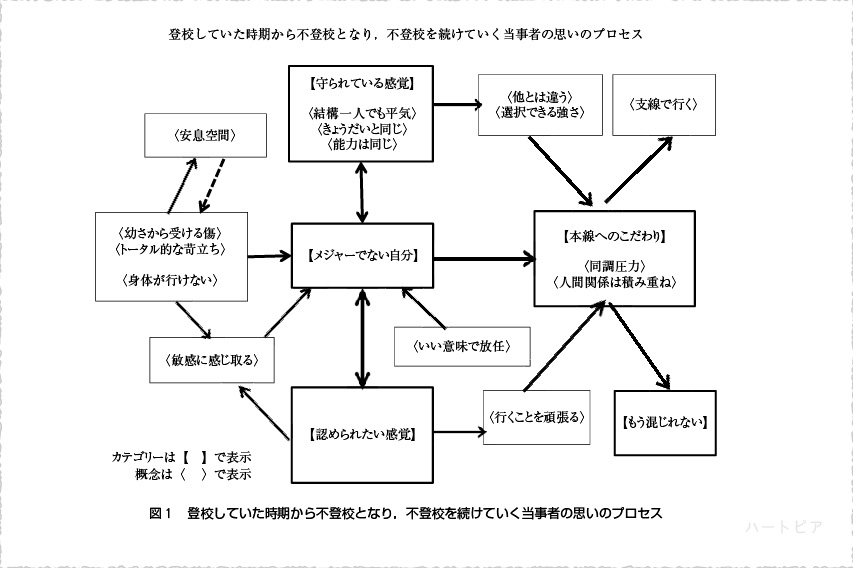

以下のデータは、子どもが不登校となり、不登校を続けていた期間に抱えていた感情についてまとめたものです。

「どうにかしたい」「みんなとは違う。だけど同じでありたい」という葛藤を抱えていることがわかります。

不登校の子どもの心理

- 【メジャーではない自分】

学校に行けない自分は、周りと比べて少数(マイノリティ)だ。

人とは違う。このまま、みんなと違うままだと……。 - 【守られている感覚】

学校に通っていなくても、自分は守られている。

けれど、親の期待には応えられていない。 - 【本線へのこだわり】

「本当は学校に行かなきゃいけない」わかっている。

だけど、どうしても学校に戻れない。 - 【認められたい感覚】

学校に通っていたから、社会に認められていた。

では、学校に通っていない自分は……? - 【もう混れない】

自分だって“普通”でありたい。

みんなと同じであれば安心することもできる。

だけど、今さら戻れるのだろうか?

参考資料及び画像引用元

柴 裕 子.宮 良 淳 子.・登校していた時期から不登校となり,不登校を続けていく当事者の思いのプロセス.日本看護研究学会雑誌 Vol. 40 No. 1 2017

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjsnr/40/1/40_20160701003/_pdf

一般社団法人 日本看護研究学会

https://www.jsnr.or.jp/journal/

子どもが不登校になったとき、親としてどういう心理状態でしたか?

改めて自分の心理について振り返ると、何かしらの気づきがあるはずです。

https://sudachi.support/blog/futoukou/not-attendance-children-psychology/

2-2. 思春期の子どもの心理状態

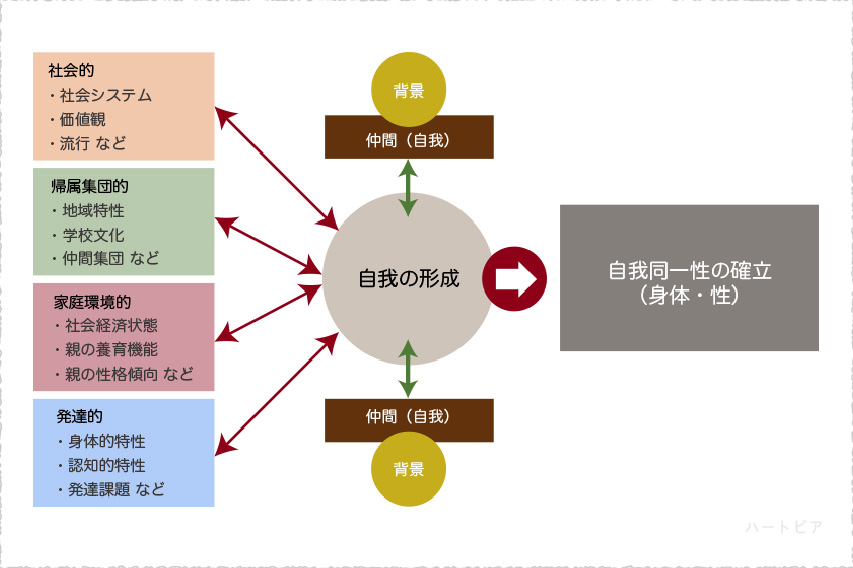

こちらは、思春期の子どもの心理状態を図にしたものです。

思春期についても改めておさらいしておきましょう。

思春期とは?

-

思春期は、周りの環境の影響を受けながら自分を作り上げる時期のこと。

要因(社会的・帰属集団的、家庭環境的・発達的など)が複雑に関係する中で“自我”を作っていきます。 - 思春期は主に前期・後期に分けられます。

・思春期前期…主に小学校高学年から中学生前半

・思春期後期…主に中学生後半から以降

参考サイト及び画像引用元 清田 晃生.・思春期のこころの発達と問題行動の理解・e-ヘルスネット.厚生労働省

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-03-002.html

2-3. 中学で不登校の子どもが親に望んでいること

「自分のことをわかってほしい」「放っておいてほしい」

実はこれが、子どもが親に対して求めていることです。

子どものことは全て「知っている」「わかっている・理解している」“つもり”になっていた親御さんには、ちょっと衝撃的な事実かもしれません。

以下は、大正大学が2005年7月~2005年9月に不登校生徒対象の学級を卒業した生徒(92名中29名)に行ったアンケート調査の結果です。

不登校時代に、家族にわかってほしかったことは?

- 自分のことを理解して欲しかった

- 私を少し放っておいてほしかった

- 「理解している」風にするのを止めてほしかった

参考サイト及び画像引用元

「自分の子どもだから、わかる・知っている」と思いはじめたら要注意の合図です。

あえて他人と認識して接することで、親子関係の見直しや不登校問題を解決に導くヒントなるでしょう。

\ 子どもが望む通りの接し方ができているか不安になったら、私たちに悩みを話してくれませんか? /

3. 中学で不登校の子どもに対して、何をどうすればいい?

中学で不登校が増える理由・子どもの心理がわかったら、あと知りたいことは“中学で不登校の子どもに対してできること”ですよね。

ここからは、不登校の状態を初期・中期・後期の3段階に分けた上での子どもに対してできることをご紹介します。

共通して重要なポイントは、子どもの変化を見逃さないことです。

それでは、不登校初期から順に見ていきましょう。

3-1. 不登校初期:子どもに感情を吐き出してもらうこと

子どもが見せる反応や態度でよくあるのが、朝の行き渋りや体調不良の訴えです。

子どもは「学校に行かなきゃいけないけど、行きたくない……」ともやもやした気持ちを抱え込んでいます。

朝の支度に時間をかけたり、具合が悪い風にふるまうことで「学校を休んでいいと言ってほしい」と訴えているのです。

親御さんから「休んでいいよ」と言われれば、必ず休めること知ったうえでの、子どもなりのアピールです。

不登校初期と言っても、子どもからすればギリギリのSOSであることもあります。

学校を休ませたら、心の不安や悩みを吐き出させるといいでしょう。

不安や悩みは、解決するか外に出さない限り心に居座り、日増しに大きくなるものです。

15分〜30分だけでもいいので、お子さんと今の気持ちについて一緒に話し合う時間を作ってみてください。

同様に、親御さんご自身もお子さんの話を聞いたときの状況や心の不安を誰かに話すことをオススメします。

\ はじめに親御さんが第三者に気持ちを打ち明けることで、子どもの不登校は解決に繋がります /

3-2. 不登校中期:充電期間・回復期と認識する

不登校中期は、子どもにとっても親にとっても最も悩ましい時期です。

子どもは子どもなりに葛藤しているものの、親御さんからすれば1日中だらけているように見えるので無理もありません。

この時期は親御さんの方から「必要最低限の生活さえできていればいい」と割り切ってしまった方が心理的負担も少なくなります。

子どもは引きこもりがちになりますが、親御さんが学校との接触を断つことは避けてください。

また、子どもが外との繋がりを維持できている場合は、切ってしまわないように注意しましょう。

引きこもっている場合でも、不登校仲間や習い事などの繋がりであれば外に出られるといったパターンはよくあることです。

3-3. 不登校後期:期待しすぎず、初めの一歩は小さく

不登校後期は、子どもが自分から外へと意識を向けはじめる時期です。

親としては「ようやく」「やっと……!」と期待を込めてしまいますが、スムーズにことが進むと思わない方がいいでしょう。

というのも、子どもが焦りを感じて無理をしている場合があるからです。

子どもが「明日、学校に行ってみようかな」と言ってきても「本当に行ける?」「大丈夫?」と余計な心配はしないこと。

こうした言葉は、子どもに対してプレッシャーを与えてしまいます。

いきなりの完全復帰は目指さず、まずは「保健室に行く」「図書館で本を借りる」など、復帰への最初のハードルは低くしておきましょう。

自分の子どもが今、不登校のどの時期かわからない場合は、子どもの不登校タイプから生活習慣を立て直して学校復帰を目指す方法もあります。

4. もしもこのまま不登校を放っておくと?後悔させないためにできることは?

上記では、不登校の段階に合わせたできることをご紹介してきました。

ひょっとすると、親御さんの中には「中学は義務教育で放っておいても卒業できるし、子どももそのつもりだし……」という方もいらっしゃるかもしれません。

そこでこの章では、もしも中学の不登校を放っておくとどうなるのかについて2つの事実をお伝えしたいと思います。

このままだと…

・不登校を放っておくと、将来的にニートや引きこもりになりやすくなる

・不登校を乗り越えられるかが、子どもの人生の「その後」を左右する

例えばですが「つまずいて転んだ」らどうしますか?

ずっとこのまま……とはいきませんから、手を使い、足を使って立ち上がりますよね。

不登校も同じです。

同じですが、放っておけば放っておくだけ立ち上がり方がわからなくなります。

乗り越えないと、ずっと転んだままになってしまい、引きこもりなどに繋がることに……。

5. 不登校の子どものためにできること

子どもに“前に進む力”を取り戻してもらうこと。小さいことでいいので、何かに挑戦してもらうことです。

そのためにはまず、子どもに立ち上がってもらう必要があります。

ただ、不登校の子どもというのは立ち上がる気力も、腕も足の使い方もわからなくなっています。

ですから親御さんがほんの少しだけ、手助けをしてあげてください。

子どもが立ち上がりさえすれば、大丈夫です。

あとは挑戦する力を、前に進む力を子ども自身が身につければ、不登校というつまずきもきっと乗り越えられます。

5-1. 子どもが自分の力で立ち上がり、前に進むために。親ができる1つのこと

子どもが立ち上がるための手助けとして親御さんができることは、子どもを“褒める”ことです。

その目的は2つ。

・子ども自身に今の自分を認めてもらうこと

・「やればできるんだ」と達成感を味わってもらうこと

不登校の子どもというのは、今の自分を受け入れられていない場合が多く見られます。

「本当は学校に行かなければいけないのに、自分は……」

「親に迷惑をかけている自分なんて……」と自責の念に囚われがちなのです。

ここで親御さんが子どもに対してできていること・取り組んでいることを見つけ、褒めるとどうなるでしょうか。

子どもは「自分にもできていることがあったんだ」と気づけます。

この小さな“気づき”が、やがては子どもに大きな変化をもたらすのです。

\ 【たったの3週間で⁉︎】子どもを褒めて小さな“気づき”を与えると、不登校解決に繋がります /

6. まとめ

中学の不登校のきっかけ・心理・できること

- 中学で不登校が増える理由

・人間関係の複雑化

学校ならクラスメイト・先輩後輩・先生それぞれに合わせてコミュニケーションをとろうとすると疲れ切ってしまします。

家庭では、はじめから完全な自立を求める親と、自立と依存の間で揺れ動く子どものすれ違いから不登校に発展する場合も。・勉強の難易度が上がるため

わからないところは早めに解決するなど、問題の芽は小さいうちに対処すること。

また、小学校時代の成績や今の成績を過信しすぎないこと。成績の維持がキツそう、成績が落ちはじめたら要注意です。 - 不登校かつ思春期の子どもの心理

・不登校の子どもの心理

「どうにかしたい」「でも、みんなとは違う」といった複雑な葛藤を抱えています。・春期の子どもの心理

「親から自立したい」「依存していたい(甘えていたい)」という反する感情の間で揺れ動いています。 - 中学で不登校の子どもに対してできること

・子どもに、前に進む力を取り戻してもらうことまずは子どもを1日1回から、褒めてみましょう。

できていること、取り組んでいること、挑戦したことなど……。

小さな達成感や気づきが大きな変化を促します。

追伸:中学で不登校になった子どもへの接し方を【無料】で学びませんか?

「中学で不登校が増える理由が人間関係だとわかった、子どもの心理についてもわかった」

「褒めることで達成感や気づきを与えられることもわかった。けど……」

「私にできることなの?」

と感じている親御さんにこそ、私たちにその不安をお話ししてほしいと思っています。

私たちは、スダチ(旧逸高等学院)(通信制サポート校)の運営と不登校の子ども達に向けたボランティア活動を行っており、これまでに対話してきた不登校の保護者様は200名以上になりました。

そして、サポートしてきた全ての子どもたちを不登校解決に導いてきた実績があります。

まずは私たちに不安なことを1つだけでも教えてもらえませんか?

文章が上手くまとまらなくても、気にせずお送りください。

気持ちを伝えるだけでも心は軽くなりますし、不登校解決のヒントがきっと見つかります。

(※メールは問い合わせが確認出来次第、ご連絡差し上げます。1〜2日かかる場合がございますのでご了承ください。

また、無料相談の段階で本人を特定することや、第三者に情報を開示することは一切ございません。)

親御さんの心配が、少しでも軽くなれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。