この記事を読むのに必要な時間は約 44 分です。

子どもが不登校になると、どう対応すればいいのか悩みますよね。

不登校への対応は数多くあり、調べているうちに「何が正しいのか、わからない」と感じてしまうのは当然です。

【平均3週間で不登校解決を叶える支援サービス】を展開する小川監修のもと、お話する内容は次のとおり。

この記事を読むとわかること

もう一度お子さんが学校に行けるかは、親御さんの対応で決まります。

学校側も組織的・計画的な対応を行いますが、親御さんが動かない限りは再登校につながりません。

記事の前半では学校の不登校を解説し、後半ではお子さんを学校復帰へ導く7つの対応を紹介しています。

さらに、7つの対応を実践して、不登校を解決した体験談も。

あなたなら、お子さんへの対応にどう活かせるのか、想像しながら読み進めてくださいね。

「まどろっこしい対応をする暇はない」

「とにかく早く不登校を解決したい」

そう思われた場合、この記事の内容で不登校を解決するのは難しいでしょう。

また、記事を読むあなたの時間を奪いたくありません。

手っ取り早くの不登校解決を望むなら、専門家を頼るのが1番の近道です。

私たちが展開している、【平均3週間で不登校解決を叶える支援サービス】の「不登校解決【無料】オンライン相談」へお申込みください。

セミナーにて私たちの支援方法を知り、不登校を解決する支援を受けるかを最短で決められます。

1. 不登校の対応にお悩みの親御さんへ【取り組み次第で再登校は可能】

お子さんが再登校できるかは、あなたの対応にかかっています。

学校に行けなくなったお子さんを真っ先にサポートできるのは、親のあなただけだからです。

例えば次の小さなことでも、する・しないで今後を左右します。

- 子どもから話を聴く

- 担任・学校へ相談する

- 支援先を探して相談してみる

「不登校を解決したい」なら、見守るばかりではいけません。

まず、あなたが行動して、子どもに必要な対応を行う必要があります。

※YouTubeサイトへ移動します

2. 教師・学校の不登校対応【学校・家庭の連携で再登校を目指す】

不登校を解決できるかは、親御さんの対応次第です。

そう言われると「学校は何もしてくれないの?」「学校の支援対応はいらないの?」と思いますよね。

学校側の対応も、もちろん必要です。

学校の不登校対応の方針、サポートの取り組みは次のとおり。

- 文部科学省の方針「学校復帰がゴールではない」

- 教師・学校側の不登校支援【学校・家庭の連携・協力が必須】

2-1. 文部科学省の方針「学校復帰がゴールではない」

文部科学省が2019年(令和元年)10月に通知した文章により、文部科学省の不登校支援の方針は次のようになりました。

不登校児童生徒への支援は,「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく,児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて,社会的に自立することを目指す必要があること。

引用元:文部科学省 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm

つまり、学校に戻ることがゴールではないということです。

それまで不登校には、マイナスイメージがつきものでした。

近年では有名人の不登校カミングアウトなどにより、不登校へのイメージも少しずつ変化しています。

2-2. 教師・学校側の不登校支援【学校・家庭の連携・協力が必須】

文部科学省は不登校への理解を示しつつも、次のリスクに懸念を示しています。

児童生徒によっては,不登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で,学業の遅れや進路選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在する

引用元:文部科学省 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm

不登校のまま自立できないのは、親としても困りものですよね。

不登校児童に対して文部科学省は、自立につながる支援が重要だと記しています。

児童生徒が不登校となった要因を的確に把握し,学校関係者や家庭,必要に応じて関係機関が情報共有し,組織的・計画的な,個々の児童生徒に応じたきめ細やかな支援策を策定することや,社会的自立へ向けて進路の選択肢を広げる支援をすることが重要

引用元:文部科学省 「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm

教師・学校が行う不登校対応をまとめると、次のようになります。

ポイント

- グループで計画的に行う

(学校や教育支援センターなど関係機関を中心に) - 不登校のきっかけ・続く理由を把握する

(担任・養護教論・スクールカウンセラーが児童・保護者と話し合う) - 子どもに合う支援を決めて取り組む

とくに、学校側の不登校支援では、子どもに関わるすべての大人の連携・協力が必要です。

- 教師や学校が不登校解決に積極的ではない

- お子さんやあなたが学校側に不信感がある

あなたやお子さんと学校の関係に溝があると、学校側の不登校対応は機能しません。

また、見守るだけの対応も多く、不登校が長期化する恐れもあります。

見守るだけの不登校対応が不安であれば、学校とは別の支援先に相談するといいでしょう。

学校とは別の支援方法を学べるため、お子さんに合うアプローチを選べます。

ぴったりな不登校相談先が見つかります

-

-

不登校の相談はどこに?学校/自治体/民間【はじめは無料相談から】

この記事を読むのに必要な時間は約 29 分です。 お悩みポイント 子どもが不登校になり、今後どうしたらいいのか… “わからない”から、誰かに相談したい 相談したいけれど、どこに相談すればいいのかわから ...

続きを見る

2-2-1. マニュアルには過去に不登校だった人たちの声が活かされている

学校側の不登校対応は、担任が1人で行うものではありません。

- 担任教師

- 養護教論

- スクールカウンセラー

- 教育センター

立場の異なる人たちが、組織的に関わっています。

このように、不登校支援が組織的に行われる背景には、過去に不登校だった子どもたちの声があるのです。

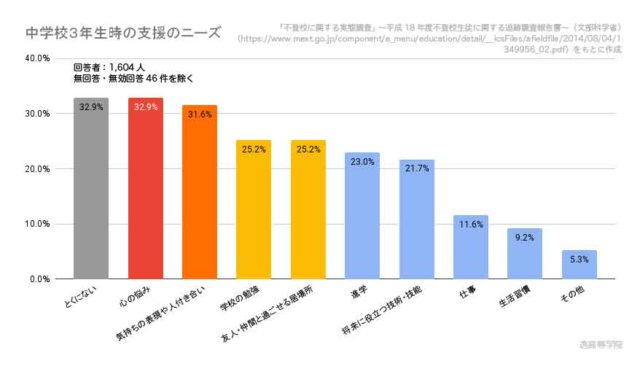

文部科学省が平成23年度に行った「不登校に関する実態調査」

この調査は、中学校3年生の時点で不登校だった人を追跡調査しています。

調査により、不登校のときに「どんな支援を求めていたのか?」が明らかになりました。

当時、中学校3年生で不登校だった子どもたちが「求めていた支援」は、次のとおり。

- 心の悩み

- 気持ちの表現や人付き合い

- 学校の勉強

- 友人・仲間と過ごせる居場所

- 進学

不登校の子どもはとくに、メンタルや人間関係についての手助けを必要としています。

このような調査により、スクールカウンセラーの配置も増加しました。

学校側の不登校対応には、かつて不登校だった人たちの経験が活かされているのです。

3. 不登校の子どもへの対応で大切な考え方【学校復帰をおしつけない】

ここからは、あなたがサポーターとして、お子さんに対応するときのポイントをお話します。

まず、お子さんには学校復帰を押し付けないようにしてください。

登校の強要、不登校を恥ずかしいと思わせる言葉は厳禁です。

- 学校に行きなさい

- 学校に行けないなんて、信じられない

子ども自身、不登校になった事実にショックを受けていて、不安や焦りを大きく感じている状態です。無理に学校復帰を目的とした対応をしてしまうと逆に不登校が長期化する恐れがあります。

- もし失敗したとき、再挑戦のハードルが上がってしまう

- 学校復帰だけが不登校対応ではない

学校に復帰できても「すべて解決した」というわけではありません。学校復帰出来た子ども・保護者に後悔や不安が残っているケースもあります。

不登校を経験した子どもの後悔・不安

- 不登校になってから人間関係にずっと不安を持っている

- 学校復帰できたけれど勉強面で劣等感を感じているし、不登校は仕方なかったけれど後悔している

- 人ともっと向き合ったり、話したりする経験をしておけばよかった

保護者の後悔・不安

- 子どもは対人関係が上手く築けていないように見える。将来自立できるのか不安

- なんとか学校復帰し、その後進学しましたが今も友人はいないことが心配

学校に復帰することだけに注力した不登校の対応は、不登校の長期化・将来の後悔につながりやすいのです。

不登校は根本の問題を解決することが大切です。

学校復帰を押し付けるのではなく、学校へ行きたくなる対応に取り組みましょう。

4. 不登校中の子どもの気持ち|どのような対応をしてほしい?

学校に行くことが、不登校の解決ではありません。「子ども自身が問題と向き合って、自分で解決しようと動くこと」で、本当の意味での不登校解決といえます。

不登校になった子どもの気持ちはどんなものなのでしょうか?

4-1. 不登校になったばかりのときの気持ち

不登校になったばかりの子どもは、何かしらの問題を抱えていて、心のエネルギーを使い果たしてしまっている状態です。また、自己肯定感も喪失した状態です。心身ともに疲れ果てている状態なので、休息を必要としています。

疲れ切り、自己肯定感も極限の状態では学校復帰など考えられるはずもありません。

親としての対応としては、以下のようなものが求められています。

- 家が安心して休める場所であると伝える

- ゆっくりとした時間を過ごさせてあげる

まずはお子さんをゆっくりと休ませてあげましょう。

4-2. 心身の状態が落ち着いてきたときの気持ち

心身の状態が落ち着いてくると、子どもの気持ちも前向きになっていきます。

「不登校を乗り越えたい。自分も何かしたい、何かしなければ」

と考えるようになります。

この時、子どもはサポートを求めています。不登校を子どもと一緒に乗り越えるために、以下のようなサポートをしてあげましょう。

- 心の悩みについて相談に乗る、相談できる環境を作る

- 自分の気持ちの表現方法、人とうまくつきあうための方法を指導する

- 人間関係での苦手意識をなくすために、友人を作る・仲間と過ごせる場所に行く

- 学校の勉強についての不安を聞き、手助けする

- 進学の相談、手助け

まずは子どもの言葉に耳を傾けて、何を求めているか聞きましょう。

そして問題解決の手助けをしてあげることが大切です。

5. 【小中高共通】不登校の子どもを学校復帰に導く7つの対応【家でできる】

ここでは、不登校の子どもが自然と学校に行きたくなる対応を7つ紹介します。

- 子どもの自己肯定感を高める

- 正しい親子関係を築く

- 考える時間を与える

- 今まで通り接する

- 学校以外の選択肢を与える

- 学校や自宅以外の居場所を作ってあげる

- 公的な支援施設、サポート団体を利用する

紹介する対応は【平均3週間で不登校解決を叶える支援サービス】を受けているご家庭で、親御さんが実践している内容です。

スダチの支援では、不登校を根本解決するために、お子さんへの対応方法をサポートしております。親御さん方がフィードバックに基づき積極的に行動してくださっているため、お子さんたちは3週間で再登校しています。

ぜひ一度支援内容をご確認いただけたら幸いです。

5-1. 不登校の対応①子どもの自己肯定感を高める

子どもがもう一度、学校に行けるようになるには、自己肯定感を取り戻す必要があります。

不登校の子どもは自信・やる気などの頑張る力がありません。

子どもが無気力では、あなたがどれだけ働きかけても効果は出ないでしょう。

子どもの自己肯定感を高める方法は次の2つ。

- 1日10回以上ほめる

- できることを増やす

正しくほめると、子どもは「やればできるかも?」と思うようになります。

「やればできる」は、不登校から抜け出すために必要な考え方です。

とにかくほめて、できることを1つずつ増やしましょう。

「やってみようかな」「やればできそう」の気持ちが積み重なれば、子どもは無気力状態から抜け出せます。

※YouTubeサイトへ移動します

5-2. 不登校の対応②正しい親子関係を築く

お子さんが不登校になり、顔色や機嫌をうかがっていませんか?

親と子どもの立場が逆転していると、お子さんはあなたを下に見ます。

言うことを聞かない場合、親子関係が歪んでいると言えるでしょう。

正しい親子関係を築く対応は次の2つです。

- 良いことはほめる

- 悪いことはダメだと教える

何が良くて、何が悪いのか。

ごく当たり前のことを説いているかで、子どもの親に対する意識・認識は変わります。

主導権は親が握り、毅然とした態度で接すると、子どもの反応も少しずつ変化するでしょう。

甘え・甘やかしの違いがわかります

-

-

学校に行きたくない!子どもの不登校は「甘え」ではなく「甘え」である。でも「甘やかしすぎ」はNG

この記事を読むのに必要な時間は約 31 分です。 ポイント 不登校は甘えが理由なの? 親のしつけが悪かったのだろうか? 甘やかしはいけないから無理矢理学校へ行かせた方がいいの? &nbs ...

続きを見る

5-3. 不登校の対応③考える時間を与える

不登校のことに限らず、子ども本人に関わる物事は本人に考えてもらいましょう。

良かれと思って口を出しすぎると、子どもはあなたの言いなりになります。

とくに不登校の子は精神的なゆとりが少ないため「追い詰められた」と感じると、自分のことすら考えられなくなるのです。

- 先回りして「◯◯してあげる」

- ◯◯「しなさい」という

自分の言動が子どもから「考えることを奪っていないか?」とふり返ってみましょう。

子どもに考える時間を与えて、自分の意思で行動できるようになると、不登校の解決に限らず自立も早まります。

5-4. 不登校の対応④今まで通りに接する

不登校になった子どもは「親に申し訳ない」というような引け目を感じてしまうもの。

特に兄弟がいる、年齢の近い従兄弟や近所の子どもがいる場合、心の中で比較して親に対する引け目が大きくなりがちです。

だからこそ、不登校になる前と同じように今まで通り接することも大切。

不登校なんて恥ずかしい!というような否定的な態度もよくないですが、不登校でも大丈夫よと腫れものに扱うような対応もよくありません。

特別扱いせず、「おはよう」といつも通り声をかけることが、子どもにとって安心できる環境づくりにつながります。

5-5. 不登校の対応⑤学校以外の選択肢を考える

学校以外で社会と交流を持てる選択肢を考えることもおすすめです。

学校に行かないと、以下のようなデメリットがあります。

- 勉強が遅れてしまう

- 友達を作るといった人間関係

逆を言えば、学校に行かなくても勉強はできますし、友人を作ることもできるのです。

例えば、

「家庭教師を雇って学習をしっかり続けている」

「休日は近所の囲碁教室で同年代の友人がいる」

この状態であれば、学校復帰にこだわらなくてもデメリットをなくすことができます。学校に行くだけが子どもにとって正しい選択ではないので、色々な方法を模索して子どもに選択肢を与えることも大切です。

学校以外で社会と交流を持つことで、その事柄を通し、お子さんの自己肯定感が育つこともあります。自己肯定感が育ち、心の元気を取り戻すとお子さんが再登校するきっかけにもなります。

不登校のお子さんをサポートするコースがある家庭教師については、次の記事で紹介しているので参考にしていただけると幸いです。

こちらもCHECK

-

-

不登校に対応した家庭教師の利用はおすすめ?|家庭教師の選び方や不登校の根本解決方法

この記事を読むのに必要な時間は約 27 分です。 「子どもが不登校のとき、不登校に対応した家庭教師を利用した方がいい?」 「家庭教師の選び方や、不登校解決につながるのかを知りたい」 お子 ...

続きを見る

5-6. 不登校の対応⑥学校や自宅のほかに居場所を作ってあげる

不登校になると人間関係の構築が難しく、希薄になりやすいです。家族以外と関わらない状態が続くとひきこもりなども不安になると思うので、学校と自宅以外の居場所を作るように心がけましょう。

例えば、近所の囲碁教室で同年代の友達と仲良くなったなど、子どもでも夢中になれる習い事や、スクールなどに通って、仲間と交流できる場所があればよいのです。

地域にそういったものがなければSNSでも構いません。

自分の居場所があるだけで、不安や悩みが解消されていきます。

5-7. 不登校の対応⑦公的な支援施設、サポート団体を利用する

都道府県や市町村には、不登校の子どもの学習や精神面のサポートをする支援センターなどが設置されています。同じ悩みを持っている子どもたちが集まるので居場所を作りやすく、通うハードルも低いです。また、保護者の悩みを聞いてくれる窓口などもあるので利用してみるのも良いかもしれません。

- 教育相談センター(教育相談室)

- 子ども家庭支援センター(子ども家庭センター、子ども家庭総合センター)

- 児童相談所

- 保健所

市町村の役所で相談すれば詳しい情報を得ることが出来ます。

また不登校の原因を根本解決して再登校を目指したいときには、スダチのような団体から支援をうけることも大切です。

6. 【小中高別】不登校の子どもへの対応で心がけること

ここまでは、あらゆる年代の不登校の子どもに共通する対応を紹介しました。

ここでは、小学生・中学生・高校生の年代別に心がけるポイントをお伝えします。

- 【小学生】親子関係(家庭環境)を整える

- 【中学生】自己肯定感を高める

- 【高校生】本人に考えさせて意思を尊重する

子どもの発達に合わせた対応を行うと、より効果的です。

小学生から順に解説します。

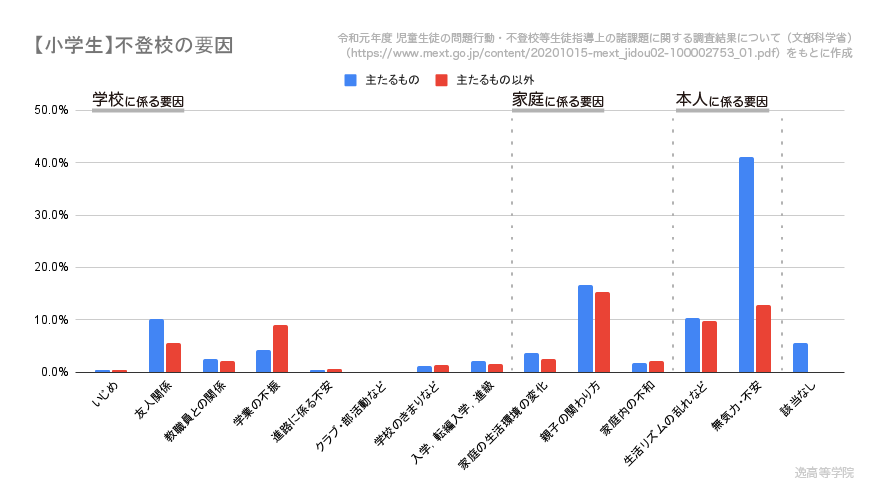

6-1. 【小学生】親子関係(家庭環境)を整える

お子さんが小学生なら、まずは親子関係(家庭環境)の改善がおすすめです。

文部科学省の調査において小学生は中学生・高校生と比べ、親子関係のもつれで不登校になりやすいとされています。

とくに、低学年ほど母子分離不安を起こしやすく、不登校へと発展しがちです。

次の2つを意識して伝えると、子どもは精神的にも安定します。

- いつも気にかけていること

- 味方であること

お子さんが小学生で不登校なら、親子関係(家庭環境)を整え、家を安心できる場所にしていきましょう。

「家が安らげる場所」と思えるようになると、子どもは自然に元気を取り戻します。

小学校低学年が感じやすい「不安」についてわかります

-

-

【小学生の不登校】低学年ならではの原因「不安」と向き合う方法とは

この記事を読むのに必要な時間は約 28 分です。 疑問&お悩み 小学校低学年の子どもが不登校になったけど、どうしてなの? 不登校の小学生を持つ母親だけど、なにをすればいい? 低学年の小学生が学校復帰す ...

続きを見る

6-2. 【中学生】自己肯定感を高める

お子さんが中学生の不登校であれば、注目するべきはお子さんの自己肯定感です。

中学生は小学生の頃より、他人と比較されます。

- テスト

- 部活

- 交友関係の広さ

自分と他人の比較は、自分の短所と他人の長所を比べてしまうもの。

このため、比較グセがあると自分を責めやすくなります。

ただ、思春期は自分と他人を比べることで、自己(アイデンティティ)をつくる時期。

自分と他人との比較を避けにくい傾向にあります。

また、比較では結果ばかりを見てしまいますが、過程にも目を向けられるようなサポートを心がけてみましょう。

※YouTubeサイトへ移動します

こちらもCHECK

-

-

中学生の不登校への親の対応は?原因や解決法や学校との注意点もご紹介!

この記事を読むのに必要な時間は約 40 分です。 自分の子供が不登校になってしまった時、親はどのように対応すればいいの? もし、親として間違った対応をしてしまい悪化してしまったらどうしようという不安が ...

続きを見る

6-3. 【高校生】本人に考えさせて意思を尊重する

お子さんが高校生なら、可能な限り自分のことは本人に考えて決めてもらいましょう。

自分の頭で考えて決断する経験は、将来の自立へつながります。

高校生の年代は、次の2つの感情の間で揺れている点が特徴的です。

- 自立したい・しなきゃ

- 甘えていたい

あなたが持ち上げるべきは、お子さんに芽生えた自立心です。

「甘えていたい」を優先すると、甘やかしに発展して自立を困難にさせます。

何かしらの決断が必要となったとき、親のあなたができるのは提案とアドバイスまでです。

例えば、全日制高校で不登校の場合、今後を考えると次の選択肢が出ます。

- 復帰を目指す

- 通信制高校へ転入する

- 退学してアルバイトをする

あとは、お子さん自身の考えと判断次第です。

- 「どうしたい・なりたいのか」

- 「どうしたくない・なりたくない」

もし、お子さんが選んだ道があなたが望んだ道ではないとしても、自分で考え選んだことをほめてあげてください。

自分で考えて決めることは、自立への大きな1歩です。

こちらもCHECK

-

-

不登校は親が原因?親ができる対応・してはいけない対応|不登校の子供の心理もご紹介

この記事を読むのに必要な時間は約 38 分です。 子どもの不登校は親に原因があるの? 親の私がやるべき対応はなに? 高校生のお子さんが不登校になってしまうと、親御さんとしてはどのような対応をしていいか ...

続きを見る

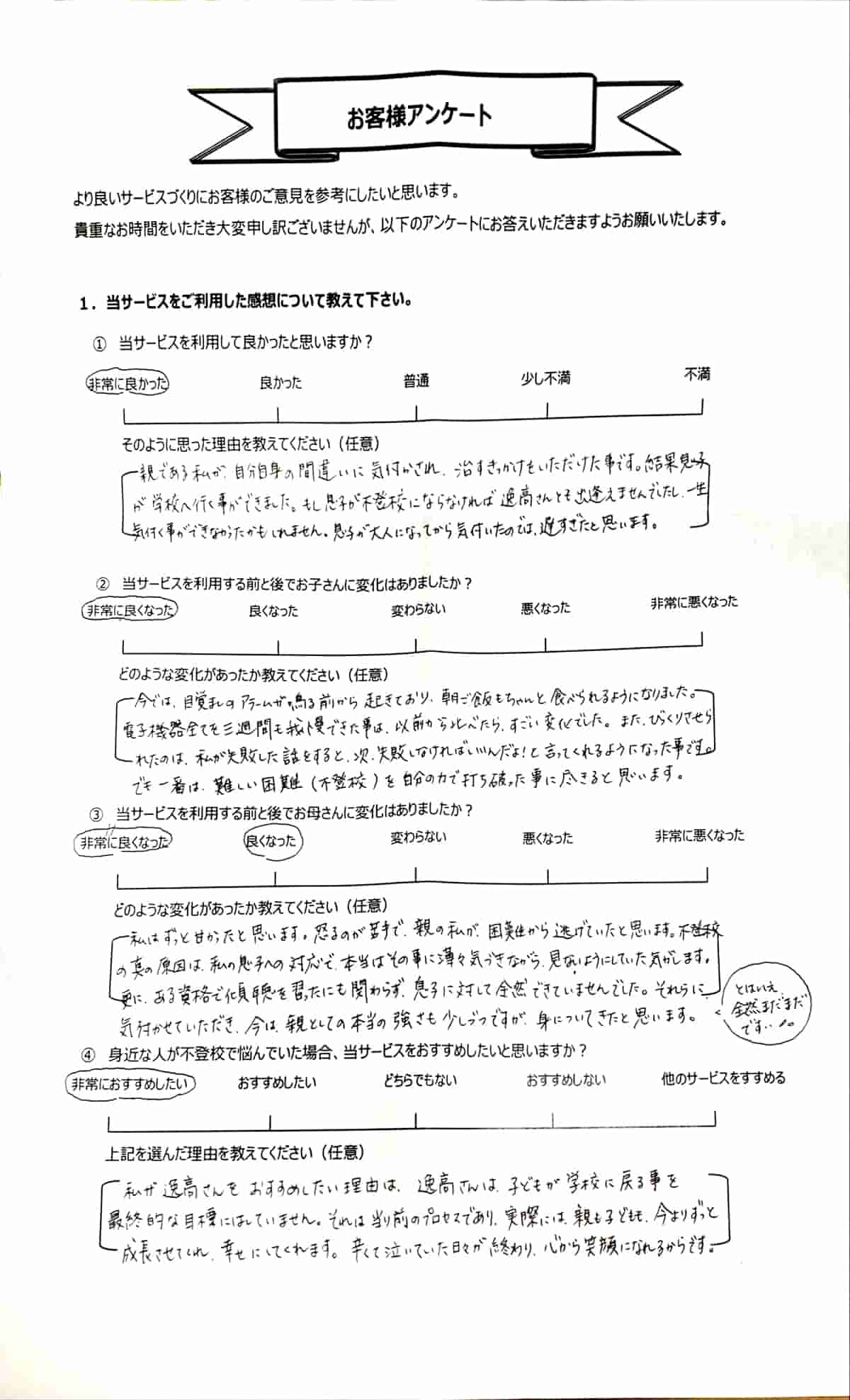

7. 【体験談】スダチ(旧逸高等学院)のサポートで学んだ不登校の子どもへの正しい対応

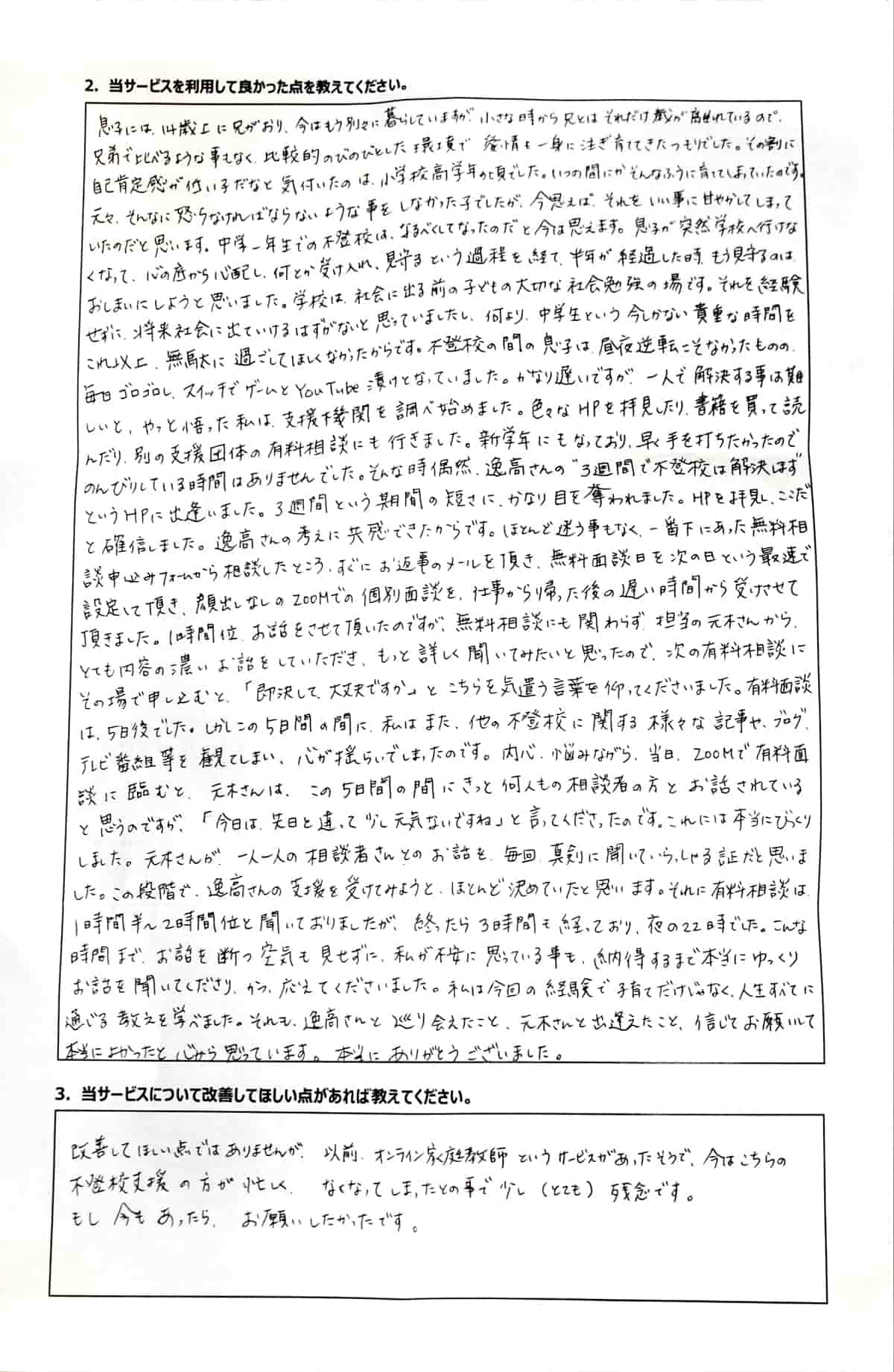

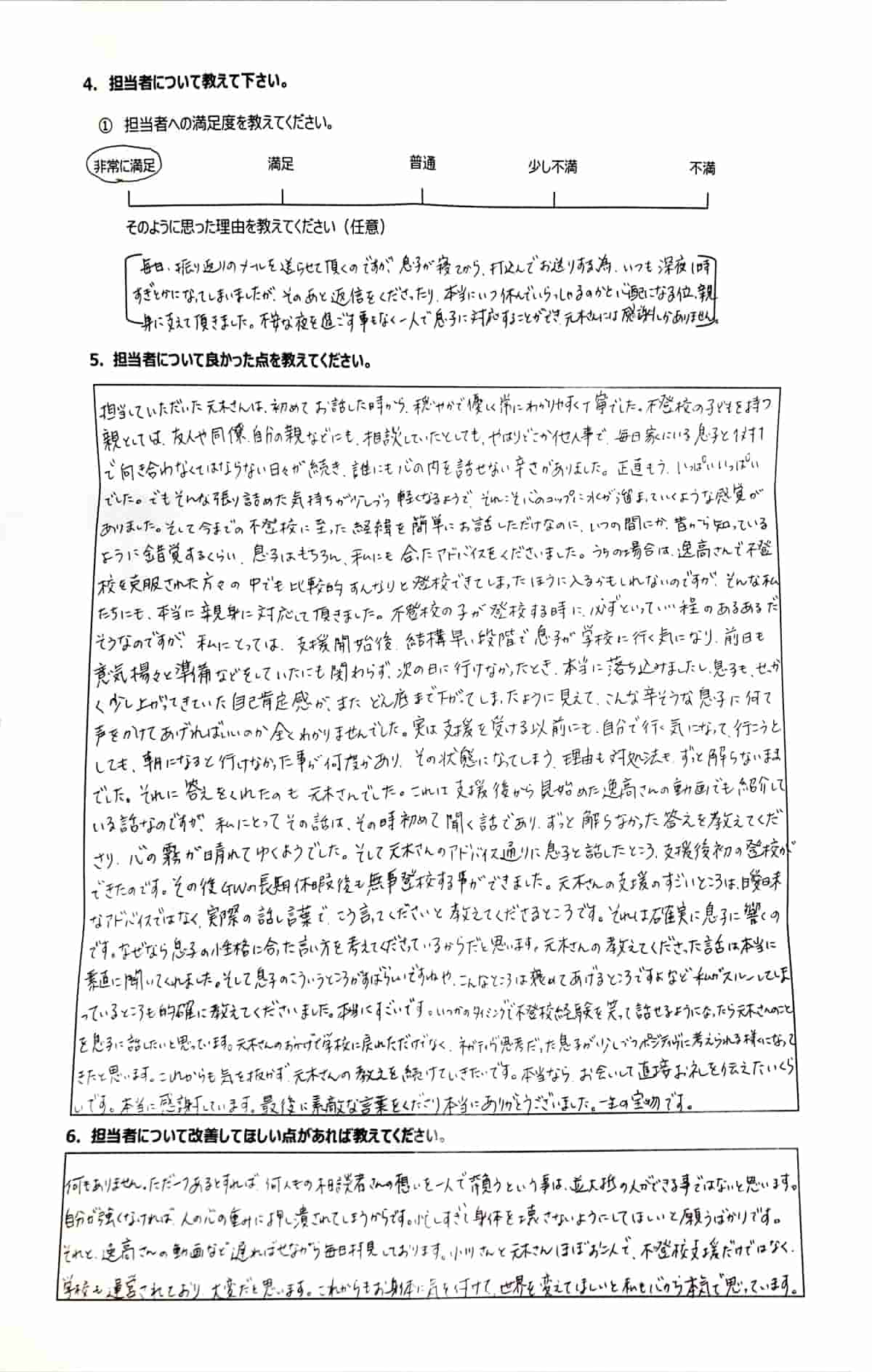

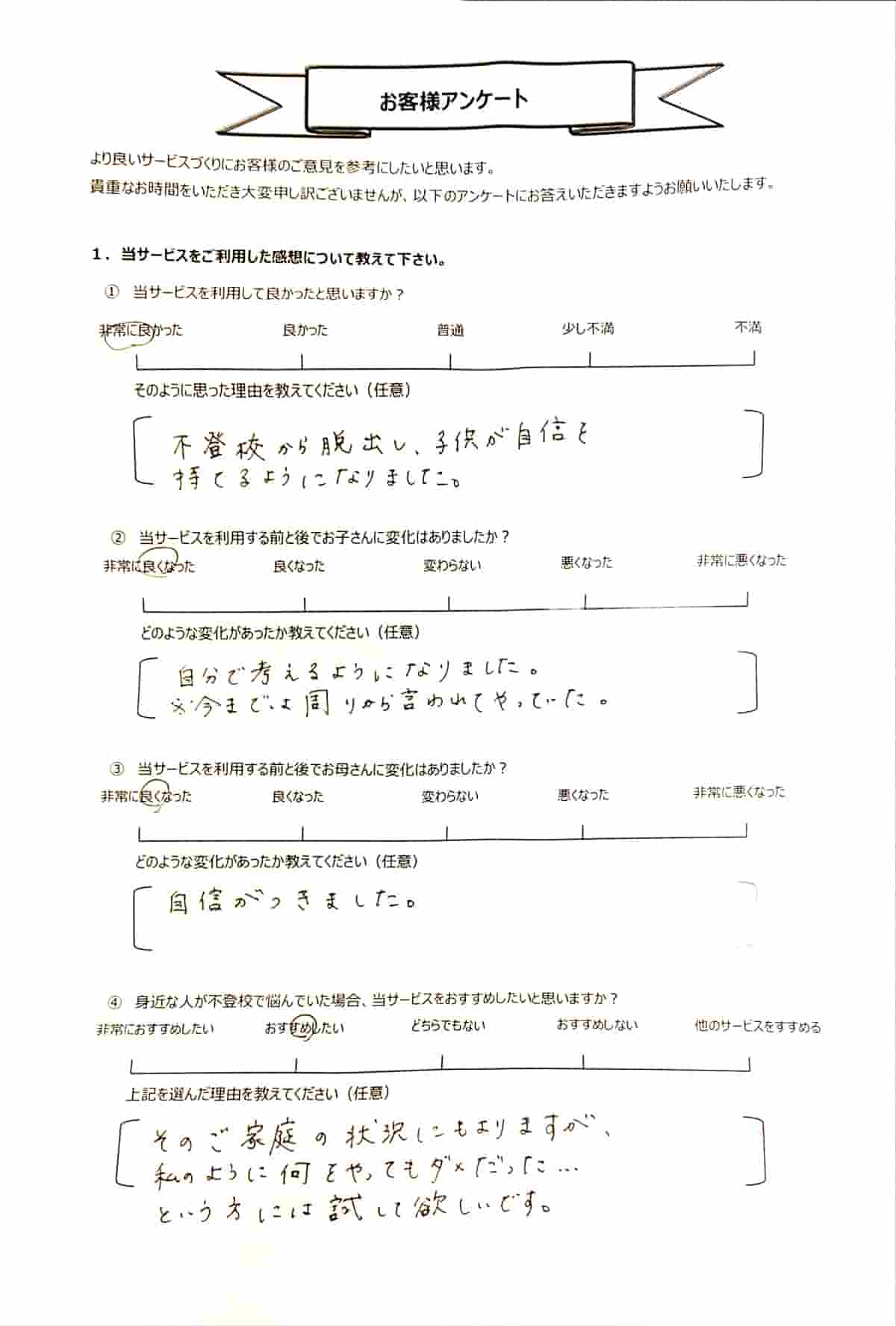

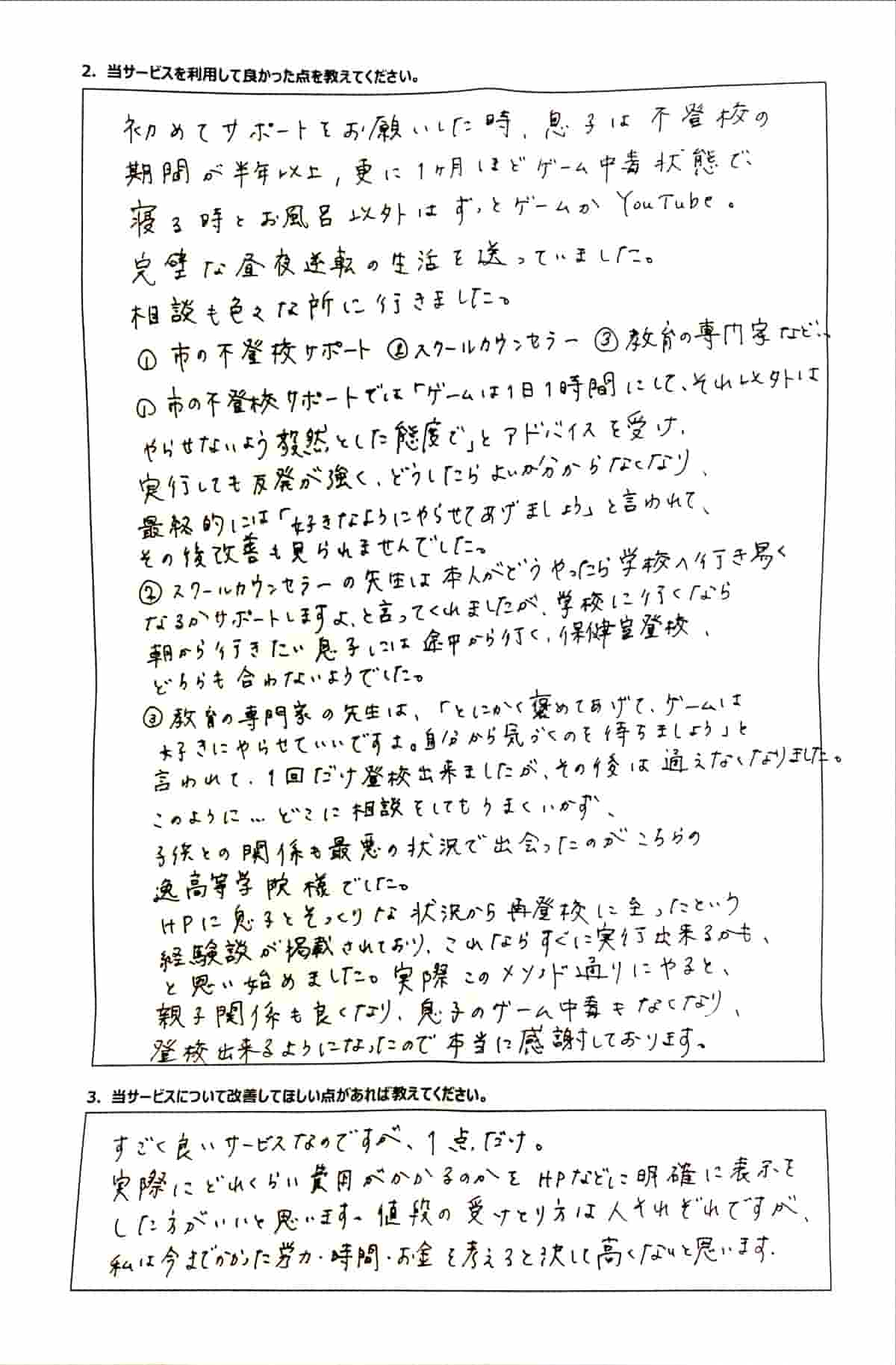

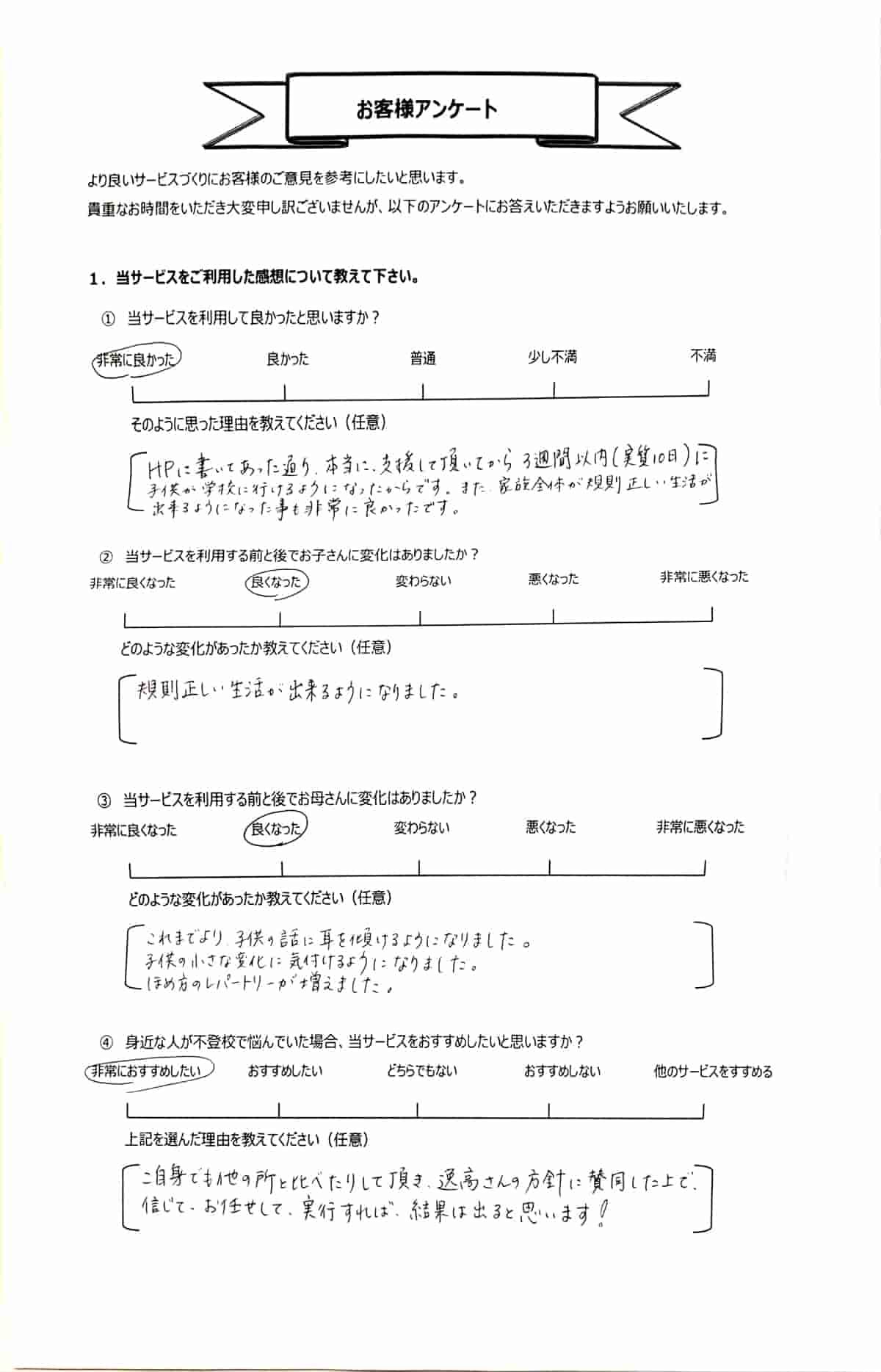

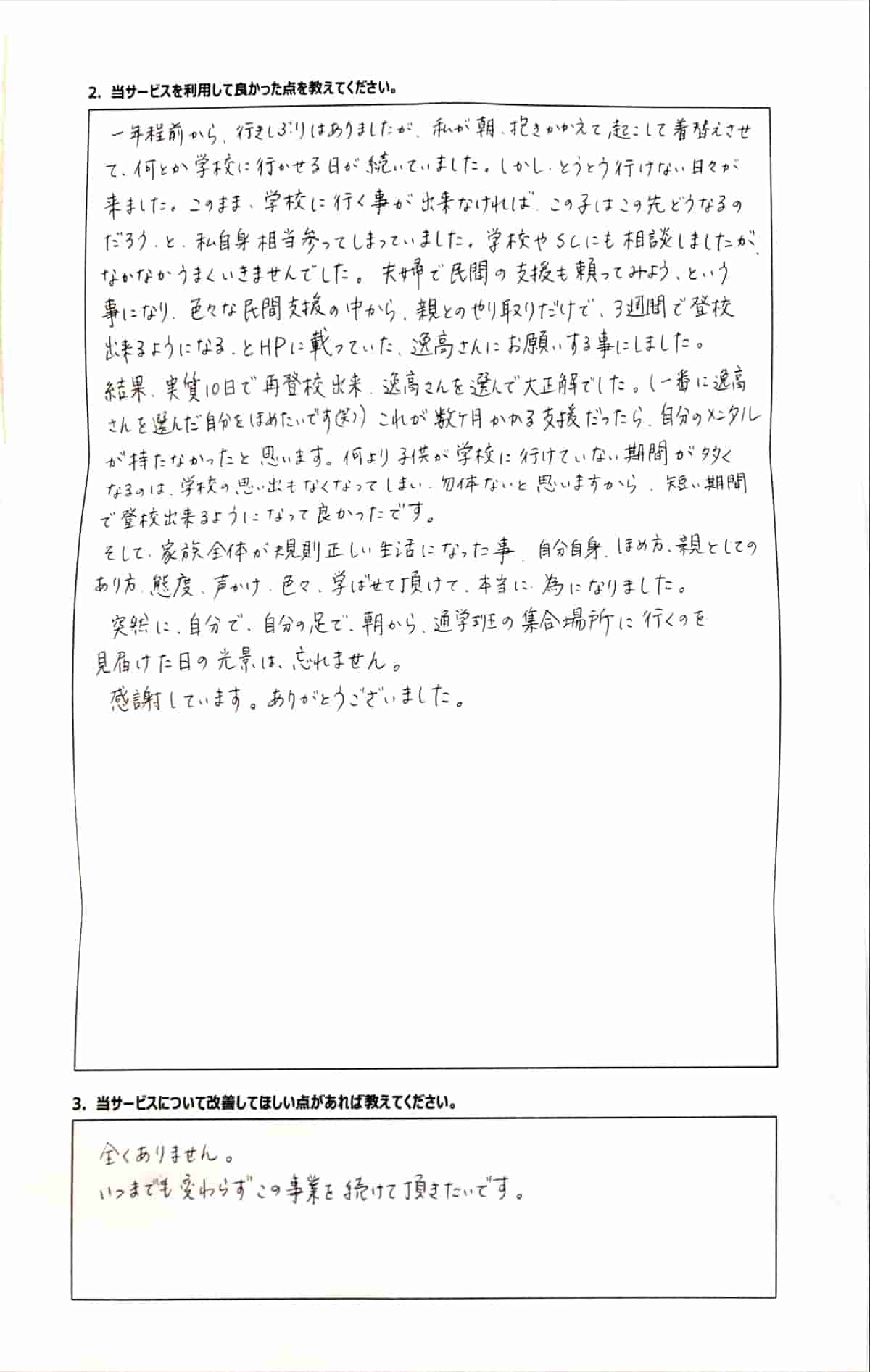

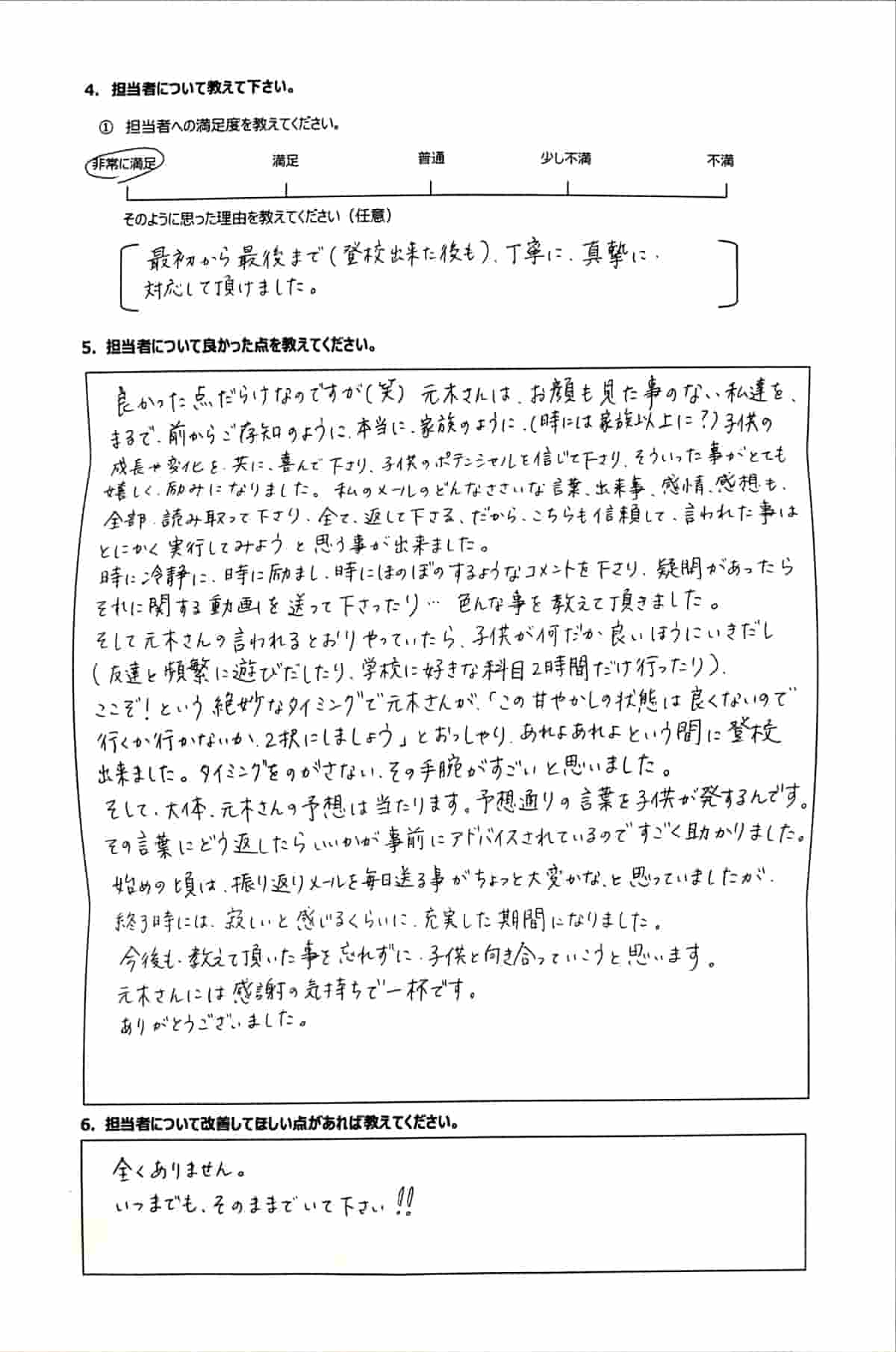

ここでは、スダチ(旧逸高等学院)の【平均3週間で不登校解決を叶える支援サービス】を受け、不登校を解決した3人の親御さんの声をご紹介します。

7-1. 1人目:子どもへの「甘やかし」を反省した親御さん

7-2. 2人目:「親としての毅然とした態度」と「自己肯定感」を身につけた親御さん

7-3. 3人目:アドバイスどおりの対応により「10日」で不登校を解決した親御さん

\ インスタグラムでは、ほかの親御さんの感想も掲載しています /

8. 不登校の対応に関する質問

ここでは不登校の子どもへの対応について、よくある質問をまとめました。

8-1. 不登校の子供に対してどのような対応をすればいい?

具体的な対応方法はすでに紹介してきましたが、やはり保護者の方が積極的に関わる努力が必要です。不登校は子どもひとりでは乗り越えられない大きな問題なので、子どもをサポートしながら、不登校を解決しましょう。

そして何より、子どもに対してうまく愛情が行き届くような方法で「愛情を注ぐ」ことが大切です。

不安や心配は多いかもしれませんが、お子さんに愛情が行き届けば、心の元気を取り戻し再登校が叶います。愛情深く支えてあげてください。

8-2. 不登校の中学生は何してる?

不登校中の中学生は、基本的には以下の事をしているようです。

- 好きなことをして過ごしている

- 学校に行きたくない理由で悩んでいる

心や身体を休めるために好きなことをしているのはいいのですが、問題もあります。

- 生活習慣の乱れ

- 勉強不足による学習の遅れ

この2つの問題は、学校生活に戻る上で障害になりやすいです。

無料オンラインセミナー動画をご視聴いただいた方に、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。

\無料相談を申し込む/

8-3. 不登校の対応マニュアルは?

学校、公的支援、民間支援によって不登校の対応マニュアルが存在します。

しかし、不登校対応というよりは学校復帰の対応マニュアルに近いので、マニュアルに従うのではなく、子ども自身と向き合って、愛情を持って支えてあげることが大切です。

親御さんからの愛情がお子さんに行き届くことで、お子さんは心の元気を取り戻します。結果として、再登校を果たすことができます。

9. まとめ

不登校のお子さんが再登校できるかは、親御さんの対応次第です。

学校側もマニュアルに沿った対応をとりますが、あなたの行動で今後が変わります。

学校側の不登校対応には、子どもに関わるすべての大人の連携・協力は必須。

また、学校の不登校対応では次のアドバイスを受けがちです。

- 見守りましょう

- 待ちましょう

見守る対応では不登校の早期解決は困難です。

【平均3週間で不登校解決を叶える支援サービス】をはじめとする、別の支援先への相談も検討しておきましょう。

家でできる、不登校の子どもを学校復帰へ導く対応は次のとおりです。

すべての年代共通の対応

- 子どもの自己肯定感を高める

- 正しい親子関係を築く

- 考える時間を与える

- 今まで通りに接する

- 学校以外の選択肢を考える

- 学校や自宅のほかに居場所を作ってあげる

- 公的な支援施設、サポート団体を利用する

合わせて、年代に合わせたポイントをおさえると、より効果的です。

小中高の年代に合わせた対応

- 【小学生】親子関係(家庭環境)を整える

- 【中学生】自己肯定感を高める

- 【高校生】本人に考えさせて意思を尊重する

お子さんの不登校解決は、親御さんの対応にかかっていると言っても、過言ではないのです。

お子さんが無気力な様子のときの対応方法は以下をご確認ください。

こちらもCHECK

-

-

無気力症候群から子どもが不登校に?無気力の原因と解決法【高校生・中学生・小学生】

この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 子どもが無気力症候群気味で不登校になってしまった。解決方法を知りたい。 子どもが無気力になった原因を探りたい。 お子さんが無気力な様子で不登校となった ...

続きを見る

10. 追伸:【無料相談】不登校を解決したいけど子どもへの対応に自信がない方へ

不登校の対応について、ひととおりは知っていただけたと思います。

あとは、あなたが実践するのみです。

と言っても、次のように思っているかもしれませんね。

- 私にもできるかわからない

- 私のやり方が合っているのか、わからない

お子さんへの対応に不安を感じるなら、無料セミナーのあとに相談してみませんか?

あなたの悩みや不安は不登校の子どもを持つ親御さん、みんなが抱えているかもしれません。

私たちは、2021年の1月〜7月までの7ヶ月の間に60人以上を再登校へとつないできました。

もしよければ、【不登校解決オンライン相談】からお申込みください。

なお、私たちの不登校支援は、学校や多くのフリースクールの不登校支援とは少し違います。

私たちはお子さんに会いません。

私たちが直接サポートするのはお子さんではなく、親御さんであるあなたです。

あなたには私たちのアドバイスをもとに、お子さんと向き合っていただきます。

このため、次のようにお考えの方にはおすすめできません。

お子さんの不登校を「本気で解決したい」と思っている親御さんからのLINE相談は大歓迎です。

いち早くお子さんから「行ってきます」の声を聞けるよう、最大限サポートします。