この記事を読むのに必要な時間は約 38 分です。

「高校生になってから子どもが自室にこもって出掛けなくなった」

「学校にも行かなくなってひきこもりになった子どもにどう対処するべき?」

そんな不安を抱えている親御さんもいらっしゃるでしょう。

高校という新しい環境に慣れず、不登校からひきこもりに繋がってしまうケースは少なくありません。

「少し様子を見てみようかな」と放置してしまうと、結果的にひきこもりが長引いて将来にも影響してしまう可能性があるので、親御さんからのサポートは欠かせません。

平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。

記事を読むとわかること

- 高校生のひきこもりの現状

- 高校生のお子さんがひきこもりになってしまう原因

- 高校生のお子さんがひきこもりになったときにやってはいけないこと

- 高校生のお子さんがひきこもりになったときに親御さんがするべきこと

- 高校中退のメリット・デメリット

- ひきこもりが解決したお子さんの体験談

高校生でひきこもりのお子さんを抱える親御さんの参考になれば幸いです。

スダチでは、小学生〜高校生のお子さんの不登校、ひきこもりに悩む親御さんへ、再登校に導く支援を提供しています。

もしも「子どもが不登校・ひきこもりだが、大学受験や就職などどうなるのか?」とお悩みを抱えていらっしゃるときには、一度お子さんの現状をお聞かせいただけたら幸いです。

\無料相談を申し込む/

1. ひきこもりの定義

お子さんが学校に行かずに自宅にとどまっている状態を不登校・ひきこもりと呼びますが、不登校とひきこもりには定義があります。

まずは自分のお子さんが不登校なのか、ひきこもりなのかを確認しましょう。

1-1. ひきこもりの定義|不登校との違い

ひきこもり

様々な要因の結果として、社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態

不登校

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にある為に年間30日以上欠席した者の内、病気や経済的な理由による者を除いた者

不登校は学校を年間30日以上欠席している生徒のことを指し、ひきこもりは6ヶ月以上家庭にとどまっている状態のことをいいます。

高校生の場合は不登校になって、そのままひきこもりにつながってしまうケースが多いです。

1-2. 高校生のひきこもりの割合

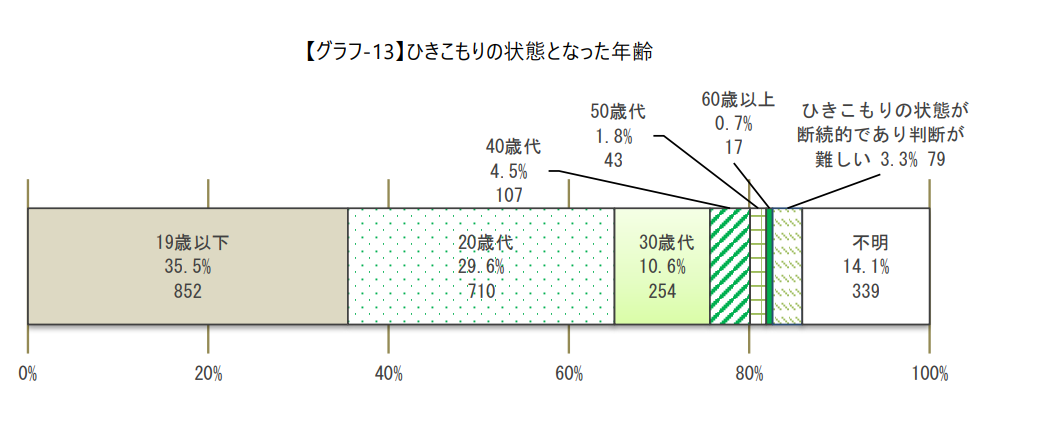

東京都のひきこもりに関する調査では、ひきこもり状態になり始めたのは19歳以下が35%と最も高い割合となっています。

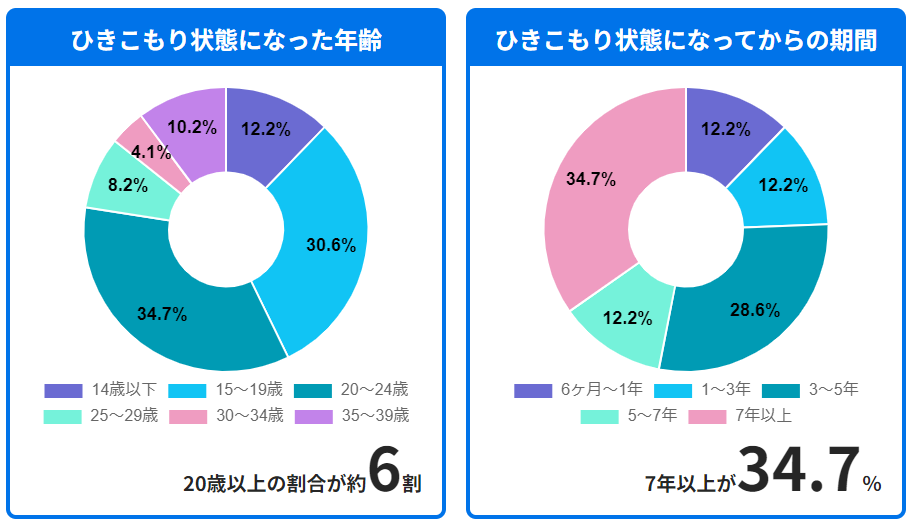

また、別のデータではひきこもりになった時期が、高校生(15~19歳)の年齢という人が全体の30.6%となっています。

小学校や中学校と違って、高校になると勉強が今までよりもずっと難しくなったり、今までとは違った環境で育った人と触れ合う機会が増えたり、お子さんは何らかのストレスを感じやすくなっているのでしょう。

また、高校生は大学受験や就職といった大きな選択を迫られることがあるため、お子さんの精神面が乱れやすい環境なのです。

内閣府調査のデータでは、15~39歳のひきこもりは女性が45.1%と、前回は36.7%から増加傾向にあります。

データからみても女性よりも男性の方がひきこもりの割合が多いため、男女で比較すると男性の方がひきこもりになりやすい傾向にあるということがわかります。

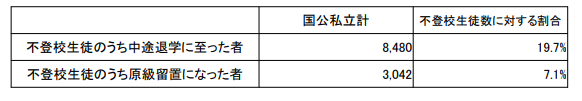

1-3. 高校生の不登校の19.7%は高校中退している

参考:文部科学省「R2児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」

文部科学省のデータによると、不登校生徒の19.7%は高校を中退しているというデータがあります。

不登校が続き、ひきこもり状態になっているのであれば、環境を変える為に高校を中退するという選択肢もあります。

しかし、高校を中退するというのはお子さんにとっても親御さんにとっても大きな選択です。

すぐには決めず、お子さんのひきこもり改善を行ってから決めるようにしましょう。

2. 高校生がひきこもりになる原因・要因9選

高校生のお子さんがひきこもりになる要因について解説します。

ひきこもりになるお子さんは、自己肯定感が下がり切っていて、周りに見られることを嫌がる傾向にあります。

お子さんの自己肯定感を下げてしまう原因・要因をまとめました。

2-1. 自分に自信が持てない

高校生のお子さんは多感な時期なため、少しのことで自分に自信が持てなくなりやすいです。

- 同級生と自分を比較してしまう

- テストや勉強での些細なミス

- 友人との些細な会話

大人からすれば些細なことに感じても、お子さんにとっては自己肯定感を下げるきっかけとなってしまいます。

自己肯定感が下がっていると、「自分は何をやってもダメなんだ」と思い込んでしまって、不登校やひきこもりになったり、自暴自棄になったり、大きな絶望を感じてしまうお子さんも多いです。

2-2. 学校の人間関係に不安がある

小学校、中学校と比べて、高校に進学すると環境がガラリと変わります。慣れない環境で友人や学校の先生とうまく人間関係を築けない子も少なくありません。

人と話すことがあまり得意ではない子や、自分から話しかけられない内向的な子は人間関係に不安を覚えやすいです。

外交的でおしゃべりが得意なお子さんでも、些細なことで友人との関係に不信感を覚えることがあるので注意が必要です。

また、高校の先生は教科によって変わるため、生徒との関わりが少なくなる傾向にあります。

先生とのコミュニケーション不足が重なって、クラスで感じた不安を解消していくこともできません。

いじめなど直接的な加害を受けていなくても、クラスに居場所がないと感じてしまうと自己肯定感が下がってしまいます。

2-3. 勉強がうまく進まない

中学校の勉強と比較しても、高校の勉強は格段に難しいです。

中学まではうまく行っていたのに、高校に入ったら勉強がわからなくなってしまったというお子さんは少なくありません。

高校生のお子さんは1日のほとんどを学校で過ごしており、そのほとんどが勉強です。

毎日わからない勉強をさせられることで、お子さんの自尊心は傷つけられ、自己肯定感が下がってしまいます。

学校によっては補習などをしてくれることがありますが、対応してもらえないこともありますし、テストの点が悪かったときに親御さんが頭ごなしに叱るだけの対応をしてしまうと、お子さんはより自己肯定感が下がってしまって、学校や勉強への意欲を失ってしまいます。

2-4. 健康面に不安がある

高校生はホルモンバランスが乱れやすい時期でもあります。

- 身体がだるい

- 頭痛

- 腹痛

こういった症状が出てしまうことがあります。

体調不良が続く場合は、病院の受診をおすすめします。

しかし、学校に行きたくないというストレスや精神的なものだと病院を受診してもあまり結果は出ないかもしれません。

お子さんが学校を休みたいというときに無理矢理行かせてしまうと、さらに悪化してしまうので基本的には休ませてあげることが大切です。

ただし、様子を見ているだけでは不登校やひきこもりが長期化するので、親御さんがお子さんと向き合う必要があります。

朝起きられない病気には、起立性調節障害というものがありますので、具合が悪いのが朝だけでそれ以降は調子がよさそうであれば起立性調節障害の可能性も考えられます。

起立性調節障害については、こちらの記事で詳しく紹介しています。

-

-

【子どもが朝起きられない】中学生・高校生の子どもが朝起きない原因|起立性調節障害・発達障害との関係【不登校になる前に親ができる対処法】

この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 「中学生・高校生の子どもを、朝起こしても全然起きない…」 「朝起きない中学生・高校生の子どもが、不登校気味になってきた…」 ...

続きを見る

2-5. 親子関係がうまくいっていない

親子関係がうまく築けていないと、お子さんは自己肯定感が下がりやすくなるため、ひきこもりにつながる場合があります。

もし、次の3つのどれかが当てはまった場合、正しい親子関係が築けていない可能性が高いので、親子関係の見直しが必要です。

- 子どもに対して過保護である

- 放任主義であまり子どもに構っていない

- 親と子どもの力関係が逆転している

親御さんが思っている以上に、お子さんは親御さんの事を見ています。いつも自分に目を向けてくれて、正しいことダメなことをしっかり教えてくれる信頼できる親から褒められると、お子さんの自己肯定感は育っていきます。

「親子関係に課題がある気がする」そのようなときには、まずは正しい親子関係を築くところから始める必要があります。

2-6. ひきこもってやりたいことがある

家庭にひきこもって、お子さんは何をされていますか?

ずっと眠っている、ボーッとしているような無気力の状態であれば、お子さんは学校や人間関係で疲れ切ってしまって立ち上がるエネルギーを失っている状態かもしれません。

もし、ゲームをしたりスマホばかりいじっていたら、デジタル機器への依存症になっていて、学校よりもひきこもってやっていたいと思っている可能性があります。

ゲームやSNSは小さな達成感を得られるため、つらい現実を忘れることができ、つい没頭して依存してしまう高校生が多いのです。

生活リズムが乱れてしまうのでひきこもりが長期化しやすいです。

2-7. 学校や家族に反発したい

ひきこもりになる高校生の中には、学校の規則や制度、テストなどの勉強に息苦しさを感じてしまい、それに反発するようにひきこもりになってしまう子もいます。

また、正しい親子関係を築けていないことで、家族への不満や反発のためにひきこもりという選択をしてしまう子も。

親御さんの気を引くために行っていることもありますが、放っておいて欲しいからひきこもる子もいます。

わかることは、お子さんが何らかの不満や反発を持っている可能性があるということです。

2-8. 将来に漠然とした不安がある

「高校で勉強していることは、将来何の役に立つんだろう?」

「高校卒業したあと、何をしたいかわからない」

「将来はどうやって生活しているんだろうか?」

高校生のお子さんは、大学進学・就職といった人生の大きな岐路に立っています。

自分の人生の大きな選択を迫られている中、将来何をしたいか明確に決まっていない子のほうが多いです。

そんな漠然とした不安から、ひきこもりという選択をしてしまいます。

文部科学省の調査によると、不登校の主な要因として「無気力・不安」と回答した子どもの割合は、小・中学校で「49.7%」、高校で「39.2%」と、不登校の要因として最も高い数値を示しています。

2-9. 明確な理由がない

不登校やひきこもりになっているお子さんによっては、明確に理由を答えられないこともあります。

「なんとなく学校に行きたくない」と思って休み始めて、そのまま長期化してしまったケースもあるためです。

お子さんは明確な理由がないと思っているようですが、実際は複数の問題が複雑に絡み合っていることが多いです。

原因究明が難しく、ひきこもり改善にも時間がかかります。

3. 高校生の子どもがひきこもりになったときに親御さんがやってはいけないこと

お子さんがひきこもりになったとき、親御さんは不安に思ってしまいますよね。

「このまま不登校やひきこもりが続いたらどうしよう」

「この子は大学にいけるのか?就職できるのか?」

高校生のお子さんの将来を考えれば、不安や心配にならないほうがおかしいのです。

しかし、一番つらいのは学校を休んでいる、家にひきこもっているお子さんです。お子さんの事を一番に考えて行動してあげることが大切です。

ここでは、高校生のお子さんがひきこもりになったときに親御さんがやってはいけないことをまとめました。

3-1. 原因や問題をしつこく問い詰める

お子さんがひきこもりになってしまった原因を知りたいのは当然の親心です。

それでも、原因や問題をしつこく問い詰めることはやめましょう。

お子さんはその原因によって傷つけられ、自己肯定感が下がり切っていて、そのことを思い出したくないと思っているかもしれません。

また、原因が自分でもよくわからずにひきこもってしまったという子も少なくありませんので、無理にお子さんを問い詰めて責めるようなことはしないようにしましょう。

3-2. 無理やり外出させる

「ひきこもりになってしまったら困るので、少しでも外に連れ出そう」

「学校に行かないなら、どこかに出掛けて気晴らしをしよう」

そう考える親御さんも少なくありません。

お子さんが自宅にひきこもっているのを見ているのは不安になりますし、少しでも外に連れ出して気分転換をさせてあげたいと考えるのも自然です。

ただ、お子さんを誘うことは良いですが、無理矢理連れて行くのはやめましょう。

自己肯定感が下がり切ったお子さんや、学校に行く気力を失ってエネルギー不足になっているお子さんは、一人で過ごしながら自己回復を行っています。

ひきこもることは悪いことではなく、お子さんを守るためにも必要なことです。

また、お子さんは不登校やひきこもりであることに罪悪感を覚えていることが多いので、周りから見られることで罪悪感が増してしまい、お子さんにダメージを与えてしまう可能性もあります。

外出はお子さんの意思を尊重しつつ、お子さんの様子を見て誘うようにしましょう。

3-3. 「不登校・ひきこもりは甘え」と言う

「不登校やひきこもりは、甘え!怠けている!」と感じていらっしゃるのなら、前進するために考え方を変化させることも大切です。

不登校のお子さんや、ひきこもりのお子さんを何人も見てきましたが、どのお子さんも決して甘えていたり、怠けていて不登校やひきこもりになったわけではありません。

なにか原因があり、自分で解決しようと努力したけれどうまくできずに止むなく不登校やひきこもりになっていることがほとんどです。

また自分がひきこもりであることで、親へ迷惑をかけていると、罪悪感を覚えているお子さんばかりです。

親御さんが「甘え、怠け」とお子さんを責めることで、お子さんに追い打ちをかけて、結果的に不登校やひきこもりが長期化する原因になってしまいます。

お子さんが今行動していること、葛藤していること、頑張っていることに目を向けてあげて褒めてあげることが大切です。

3-4. 他人に頼らずに解決しようとする

自分の子どもの事だからと、親身になって解決を目指す親御さんは、必ずどこかに頼るようにしましょう。

学校、市の運営機関、スダチなどの専門機関などに相談することで、自分では見つけられなかった解決策を見つけることができますし、親御さんの不安も解消しながら前へ進めます。

お子さんがひきこもりになっていると、親御さんはたくさんの心労を抱えていらっしゃることと思います。

センシティブな事柄だからこそ周囲へ相談できず、苦しんでおられるかもしれません。

専門的な知見を有する第三者になら話しやすく、解決策を知っていけるため、どうかひとりで抱え込まずに相談に向けて行動しましょう。

3-5. 子どもがひきこもっている間は外出しない

ひきこもりのお子さんに寄り添うように、お子さんと一緒に家から出ないという選択をする親御さんがいますが、それはやめた方が良いでしょう。

親御さんが付きっ切りになっていることが、お子さんにとってプレッシャーになってしまう場合もあります。

また、親御さんも息抜きをしないとストレスが溜まって心身に不調を感じてしまいます。

お子さんをひきこもり解決に向けて前進できるよう促すためにも、親御さんはいつも通りの生活を心がけてくださいね。

4. 高校生の子どもがひきこもりになったときの親御さんができること

ここでは、高校生のお子さんがひきこもりになったときに親御さんができることを紹介します。

お子さんのひきこもりを改善できるのは、親御さんしかいません。

ぜひ、チェックして実施してみてください!

4-1. 専門機関に相談して支援を受ける

お子さんがひきこもりの場合、お子さんと親御さんだけで悩まずに、スダチのような不登校・ひきこもりへの支援を行う専門機関に相談しましょう。

スダチには、不登校の根本原因を解決し、再登校に導いてきたノウハウがあるため、お子さんの現状・親御さんの状態を確認し、適切なアドバイスを提供いたします。

また、スダチの支援は、お子さんへ直接提供せず親御さんを介して実施する特徴があります。

親御さんから毎日お子さんの様子をヒアリングさせていただき、そのときのお子さんに合わせた接し方・声かけ方法をフィードバックしております。

最も身近な存在である親御さんから、毎日そして長時間に渡り支援を受けることで、お子さんの様子が日々変化していきます。

実際に、2023年11月時点で700名以上のお子さんの不登校ひきこもりを解決し、平均3週間で再登校に導いてきました。

不登校の根本原因を解決したうえでお子さんが「新しい環境でスタートしたい!」と望んだときに高校中退を検討しても遅くはありません。

スダチでは、無料オンライン相談を実施しています。1対1で顔出しも不要です。ぜひ一度現状のお子さんの様子をお聞かせください。

\無料相談を申し込む/

4-1-1. その他支援を受けられる公的機関

お子さんがひきこもりの場合、スダチ以外では以下のような公的機関に相談することが可能です。ぜひ、参考にしてみてください。

- 児童相談所、児童相談センター

- ひきこもり地域支援センター

- 教育センター

- 発達障害支援センター(発達障害の傾向が見られるときのみ)

4-2. 正しい親子関係を築いて自己肯定感を上げる

高校生になると反抗期と重なって、親御さんに正直に話せない子もいます。相談したいことがあるのに言えずにひきこもっているケースも少なくありません。

お子さんが親御さんに素直に話ができないのは、正しい親子関係を築けていないことも考えられます。

正しい親子関係とは、お子さんが親御さんを信頼してなんでも話せる状態のこと。

不登校やひきこもりの解決は、お子さん自身が行わなければいけないので、その理由を話してもらえる正しい親子関係は必須です。

正しい親子関係を築くための3つのポイントは、以下の通りです。

- お子さん自身を認めて、受け入れる

- 正しいことは褒める、ダメなことはダメと毅然とした態度で教える

- 否定したり、言い合いではなく、会話をする

この3つを意識すれば、お子さんはだんだんと親御さんを信頼して、話をするようになってくれます。

高校中退や通信制の高校に変えるなどの選択肢は、すぐには決められません。

ゆっくり時間をかけ、日々正しい親子関係を築き、じっくりと話し合って決められるようにしましょう。

4-3. 無理強いはせず、子ども自身を受け入れる

大切なことはお子さん自身を受け入れること。

- 無理矢理学校に行かせる

- 無理矢理外出させようとする

このようにお子さんの意思に反していることは、親御さんの意見を押し付けているだけなのです。

本当にお子さんの事を考えるなら、無理強いはせずにお子さん自身を受け入れるように、見守る姿勢を持ちましょう。

注意しなければいけないのは、ただ見守っているだけでは何も解決しないということ。

お子さんのことを見守りつつ、親御さんはスダチなどの専門機関を利用した再登校、転校、高校中退、通信制の学校などお子さんに提案できるよう調べる、相談するということはしなければいけません。

4-4. 生活の乱れは注意する

ひきこもりの高校生にありがちなのが、昼夜逆転です。

スダチに相談してくる不登校の学生さんの多くは昼夜逆転していて、それが原因で再登校が長引くことがあります。

学校にいけなくても学校に行くときと同じ時間に起きて食事をとる。夜は早く寝る。生活リズムの乱れを作らないように注意しましょう。

4-5. いつも通りに接する

お子さんが不登校やひきこもりだと、不安になって過保護になってしまう親御さんがいますが、基本的にはいつも通り接することが大切です。

過保護に対応されるとお子さんは親御さんからどう思われてるのかと不安になってしまいます。

また、お子さんの身の回りのことをなんでもやってあげてしまうと、お子さんが自分で主体的に考えて行動する機会をなくしてしまいます。

いざ再登校となったとき、親御さんのいない状況で自分の言行に自信を持てず恐怖を感じ、再び不登校になってしまう場合もあるのです。

いつも通りに接することで、お子さんは、親御さんが不登校やひきこもりでも気にせず自分を受け入れてくれていると感じられます。

また、自己肯定感を育てるアプローチを実施していくことでお子さんは主体的に行動し前進しはじめるようになります。

4-6. 親御さんが充実しているところを見せる

お子さんは、親御さんが思っている以上に観察しているので、

「自分のせいで親が不安な思いをしている」

「自分が迷惑をかけているんだ」

と、不安やプレッシャーを感じてしまいます。

まずは親御さん自身が人生を楽しみ、充実した姿を見せることで、お子さんも将来への漠然とした不安を乗り越え、自分の未来について考えるようになります。

4-7. 転校・通信制・中退など選択肢を広げる

高校生のお子さんが完全にひきこもりの場合、選択肢はいくつかあります。

- お子さんと向き合って再登校を目指す

- 現在の学校から別の公立高校への転校

- 高校中退して、通信制の高校へ通う

- 高校中退して働く

お子さんがやりたいことを伝えてきたときに、それぞれの選択肢を提示できるようにしておきましょう。

5. 高校生でひきこもりになり高校中退するメリット・デメリット

高校生でひきこもりになった場合、出てくる選択肢が「高校中退」です。

高校中退にはメリット・デメリットがあるので、まずは親御さんがそれぞれを知っておきましょう。

5-1. 高校中退のメリット

高校中退のメリットは、以下の通りです。

- 環境を変えることで再登校を目指せる

- 学校復帰しなければというストレスから解放される

- 通信制や夜間など環境を変えて勉強を続けられる

- 自分に合った勉強法・環境を探すことができる

高校生でひきこもりのお子さんは「早く学校に行かなければ」という学校復帰のストレスやプレッシャーを感じています。

高校中退をすることでそういったストレスやプレッシャーをなくせますし、新しい環境になることで再登校できたり、通信制の高校で自分に合った環境で勉強を進められたりします。

5-2. 高校中退のデメリット

高校中退のデメリットは、以下の通りです。

- 高校中退した後、そのまま長期のひきこもりになる

- 不登校の根本原因を解決しないと新しい環境で再び不登校になる可能性がある

- 大学受験を目指すことが難しくなる

- 高卒認定試験などを独学で勉強しなければいけない

- 就職先の選択肢に限りがある

目的もなく中途半端な状態で高校中退してしまうと、中退後に何もできずにそのままひきこもりが継続してしまうリスクが高まります。

中退後新しい環境で学校へ通えたとしても、根本原因を解決しないままだと、新しい環境でストレスを感じたときに再び不登校、ひきこもりになる恐れもあります。

また、高校中退してしまうとそもそも就職先の選択肢に限りがありますし、大学受験を目指すことが難しくなってしまうというデメリットがあります。

高校中退しても高卒認定試験を受験するには独学で勉強しなければならないため、お子さんに強い意志がある、なにか目的がある場合以外は早々の決断はデメリットが多いです。

6. 高校中退せずにひきこもりが改善した体験談

実際に、スダチを利用していただいたお子さんの体験談を紹介します。

ひきこもりから高認試験に合格して脱出した高校生の体験談です。

学校自体は嫌いではなかったのですが、友人との人間関係につらさを抱えて学校に行けなくなっていました。

このままの状態では高校の卒業が難しいと担任の先生から伝えられ、今後の進路やキャリアを考える中で高認試験の受験を決意したのです!

高校中退となりましたが、同じ年に高卒認定試験に合格し、国立大学に進学。

その後も就活で大手企業から内定をもらって、今は楽しそうにのびのびと働いています。

働いている今でも高校時代の方がつらかったと感じていて、それを乗り越えた経験が大きな自信になっています。

実際のエピソードはこちらの記事で詳しく紹介しています。

-

-

不登校から高認試験で引きこもり脱出!実際の経験者のエピソード

この記事を読むのに必要な時間は約 14 分です。 不登校のお子さんでも、高認試験を受験することで高校を卒業しなくても大学に進学することができます。 しかし誰もが受験する試験ではないので、どんなものなの ...

続きを見る

7. 高校生のひきこもりについてよくある質問

ここでは、高校生のひきこもりについてよくある質問について回答しました。

7-1. ひきこもりは親のせいですか?

お子さんがひきこもりになるのは、親のせいではありません。

ひきこもりの原因は、お子さんが何かをきっかけに自己肯定感が下がり、活動エネルギーや気力を失ってしまったことです。親御さんのせいではありませんので、自分を責めないようにしてくださいね。

ただ、ひきこもり自体は親御さんのせいではありませんが、ひきこもりが長期化したり、悪化させてしまっている場合は親御さんの影響が大きいでしょう。

不登校からひきこもりになるまえに、親御さんが再登校に向けて動く必要があります。

7-2. 高校生が不登校になったらどうすればいいですか?

高校生が不登校になってしまった場合は、大学進学や就職など、将来につながるポイントが多いので、早めの対応が求められます。

対応1:まずは子どもを休ませる

対応2:スクールカウンセラーや先生に相談する

対応3:スダチなどの専門機関に相談する

対応4:学校の転校・編入・高校中退などを調べる

対応5:学校以外での学習方法を検討する

不登校のお子さんはエネルギーを失って疲れ切っている状態なので、お子さんの事は休ませましょう。

その間にスクールカウンセラーや学校の先生から学校の様子などを聞き、原因究明を行いましょう。

その後はスダチなどの専門機関に相談し、再登校を目指しましょう!

学校の転校、編入、高校中退などは再登校を目指してからでも遅くはありません。

7-3. ひきこもりになりやすい人の特徴は?

ひきこもりになりやすい人の特徴は、以下の通りです。

- まじめ

- 頑張り屋

- 自己肯定感が低い

- 内気でおとなしい

- 他人の目を気にする

- 不満を外に出さない

ひきこもりになりやすい人は、自己肯定感が下がりやすい子です。

真面目で頑張り屋な子は完璧主義なことが多いので、少しのミスで自己肯定感を下げてしまいます。

また、内気で大人しい子や周りを気にする子も自己肯定感が下がりやすい傾向にあるので、ひきこもりになりやすいです。

自己肯定感は、正しい親子関係を築くことで高めることができます。

信頼されている親に褒められたり、認められたり、そういったことで自己肯定感は育まれます。

7-4. 高校生のひきこもりはバイトしたほうがいい?

高校生のひきこもりのお子さんがバイトをすべきかという質問もよくいただきますが、お子さん自身がやってみたいと思うならばやらせてもいいでしょう。

新しい環境で新しい人間関係を築くことで、学校での問題の根本的な解決になる事もありますし、バイト先で褒められて前向きになる子もいます。

ただ、親御さんが「家にいてだらだらするなら、せめて働いて!」と思っているのであれば、バイトさせないほうがいいでしょう。

あくまでお子さんの意志を尊重しましょう。

7-5. 高校生のひきこもり、いつ終わる?

高校生のひきこもりは、高校生の間に改善されて大学進学までできる子もいれば、高校卒業した後もひきこもりになってしまっているお子さんもいます。

大学受験を目指したいのであれば、早めの対応が必要です。

スダチでは、不登校になったお子さんを平均3週間で再登校に導いています。その時のお子さんの状況に合わせ、最適なサポートをさせていただきます。

\無料相談を申し込む/

8. まとめ

高校生のひきこもりは、早めに対処をしないと将来の選択肢が狭まってしまいます。

大学進学をさせたい、将来何になりたいかなど決まっている場合は、より早く対策を打つ必要があります。

高校生のお子さんは学校の勉強や人間関係などが原因で学校に行けなくなってしまうことがあるので、そうなった場合は親御さん自身がお子さんを受け入れて、そして会話をするようにしてください。

不登校やひきこもりは親子の問題です。ぜひ、一緒に解決させてください!

スダチでは小学生〜高校生のお子さんを対象に、平均3週間で再登校に導くサービスを提供しています。

親御さんの相談に乗る形でお子さんを間接的にサポートするのが特徴です。

親御さん自身がお子さんの良い相談相手になることで、日常的に自然な形でサポートしていけるのが魅力です。

2023年11月には700名以上のお子さんが再登校に成功しています。

もし、お子さんがひきこもりがちでお悩みの場合には、一度、無料オンライン相談にて現状をお聞きできれば幸いです。

無料相談は1対1で顔出しも不要ですので、お気軽にご活用ください。

\無料相談を申し込む/