この記事を読むのに必要な時間は約 27 分です。

「大学生の子どもが学校へ行かずに家で過ごすことが多くなった」

「一人暮らしの子どもがひきこもりになっているようで、どうしたらいいかわからない」

「今高校生の子どもが不登校からひきこもりになってしまった、大学生になれば解決する?」

大学生は成人して親の手を離れる年齢ですが、環境の変化からひきこもりになってしまうお子さんもいます。特に一人暮らしをしている大学生のお子さんのひきこもりは周囲から気づかれにくいため、親御さんのサポートが欠かせません。

また不登校やひきこもりは、大学生になれば自然と解決するものではありません。お子さんが学校へ行きたくないと感じた時点で早めの対処が必要です。

平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。

記事を読むとわかること

・大学生のひきこもりの現状

・大学生がひきこもりになってしまう原因

・ひきこもりになりやすい子どもの性格

・大学生のひきこもりが危険な理由

・大学生がひきこもりから脱出するために親御さんができること

大学でひきこもりのお子さんを抱える親御さんの参考になれば幸いです。

スダチでは、小学生〜高校生の不登校、ひきこもりに悩む親御さんへ再登校に導く支援を提供しています。

もしも「子どもが不登校・ひきこもりだが、このまま大学を目指していけば解決する?」とお悩みを抱えていらっしゃるときには、一度お子さんの現状をお聞かせいただけたら幸いです。

\無料相談を申し込む/

現状スダチでは、大学生のお子さんへの支援は提供しておりませんが、ひきこもりの解決につながるアプローチ方法をこの記事や、スダチのブログで発信しております。

参考にしていただき、お子さんをつらい状況から救ってあげるきっかけとなりましたら幸いです。

1.ひきこもりになっている大学生の現状

1-1.ひきこもりになっている大学生の数と割合

大学生のひきこもりのみを調査したデータはありませんが、参考までに、内閣府が2016年に15〜39歳を対象に実施した調査結果をご紹介します。

6ヶ月以上、自宅を中心に生活をする人が3,115人中49人(1.57%)いました。

全国に当てはめると54.1万人いると推計されています。

大学では高校までとは異なり、毎日同じ時間に学校に行く必要がなくなるため、高い自律性が求められるのが要因だと考えられます。

また、コロナウイルス流行の影響で大学では、オンライン授業が主流になっており、現状ではさらにひきこもりが増えていると想定されます。

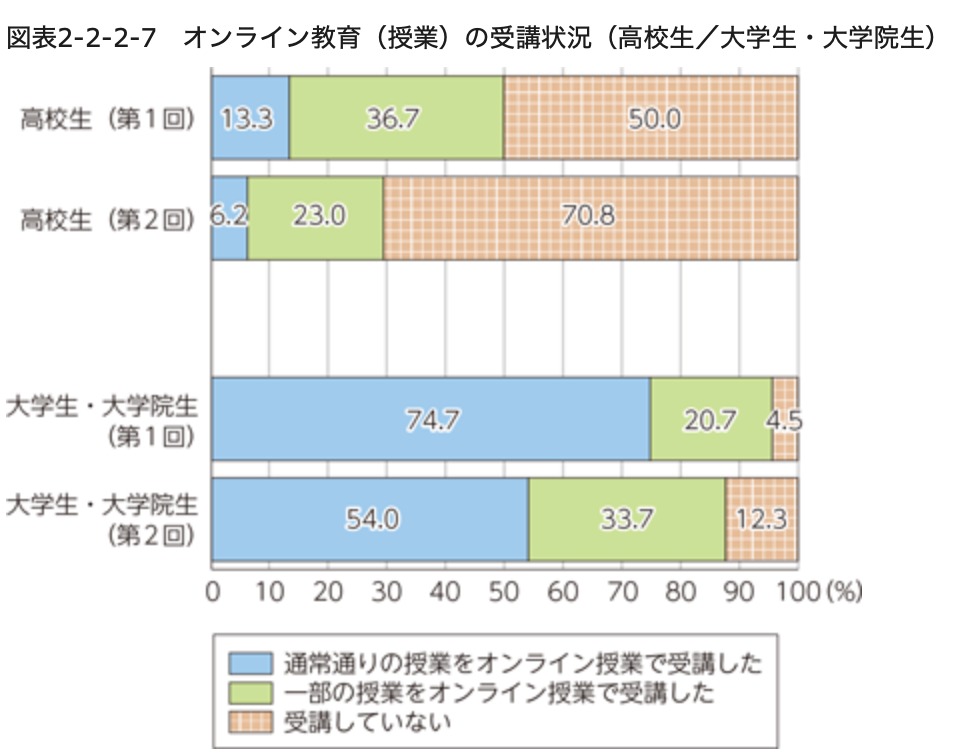

事実、2020年に総務省が実施した調査によると、大学生のうち約54〜74%が全ての授業をオンラインで受講していると回答しています。

オンライン授業の場合、外出する必要がないため、学校外の取り組みで外出する機会を作ることの重要性が増していると言えます。

参考:厚生労働省「令和 3 年度生活困窮者自立支援制度人材養成研修 ひきこもりの実態と社会的背景・要因の理解」

総務省「令和3年版情報通信白書 データで見る遠隔・オンライン教育の状況」

1-2.はじめてひきこもりになった年齢と平均年数

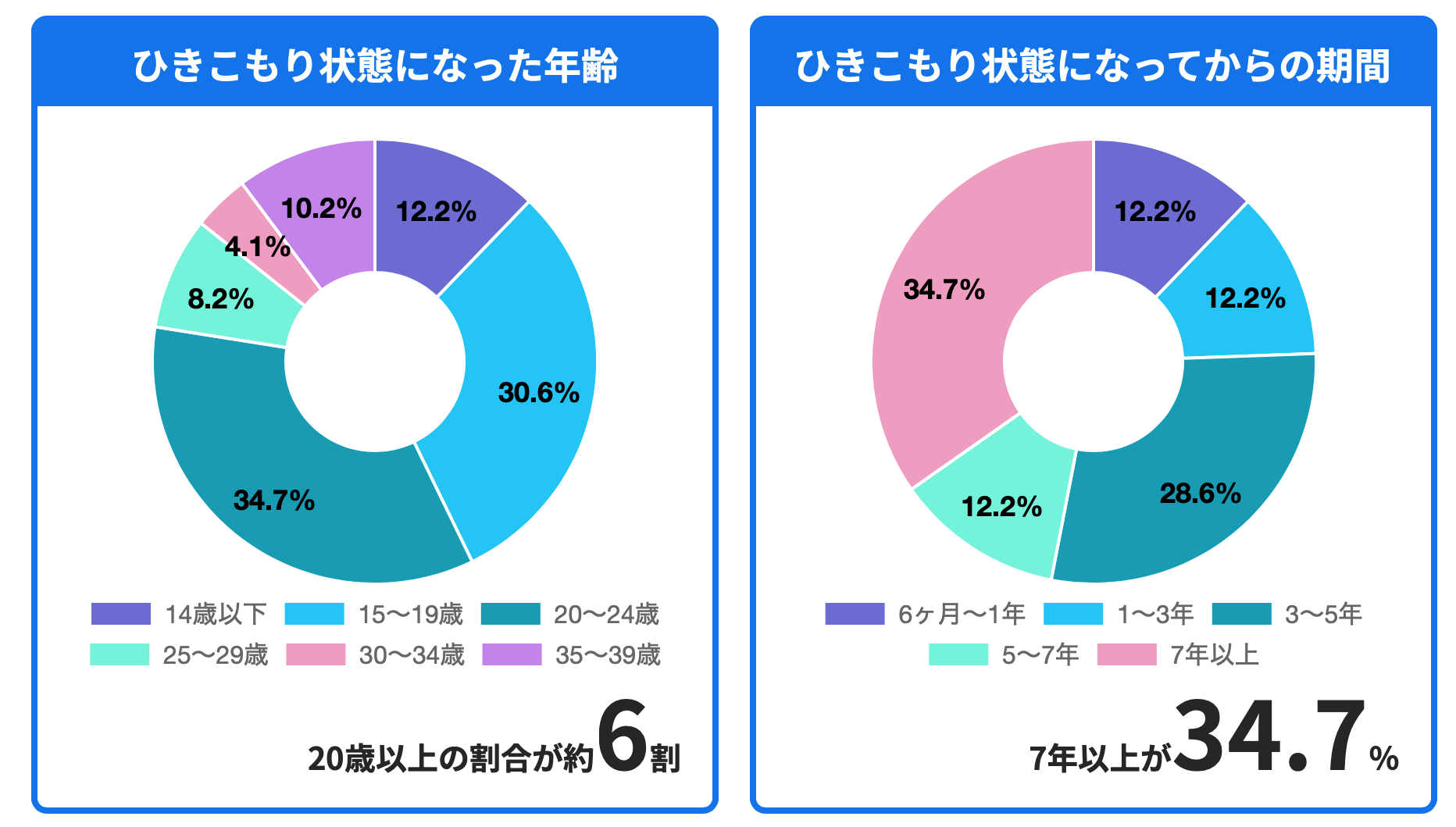

2016年に内閣府が初めてひきこもりになった年齢を調査したところ、中学生、高校生、大学生が当てはまる15〜24歳の割合が6割ほどというデータが出ています。

また、ひきこもりの状態になってからの調査では、7年以上が34.7%と長期化するケースも多いのもわかります。

「小学生〜高校生でひきこもりでも、大学生になって環境が変化すれば改善するかもしれない」とお考えの親御さんもいらっしゃるかもしれません。

しかし、改善せず長期化している傾向にあるのが現状です。

特に大学では、時間割の自由度が高く、小学生〜高校生までのように規則正しい生活リズムとならないため、不登校やひきこもりを改善する難易度が上がっていきます。

長期化を防ぐためにも、お子さんが「学校へ行きたくない」「外へ出るのが怖い」と感じた時点で早めに対処する必要があります。

参考:厚生労働省「まず知ろう!ひきこもりNOW!」

2.大学生がひきこもりになる原因

2-1.一人暮らしなどの環境の変化

大学生がひきこもりになる背景として、一人暮らしなどの環境の変化が挙げられます。

はじめての一人暮らしは、孤立感や不安が大きくなってしまうものです。

そして、新しい大学の環境に適応できない時、心理的な負担が大きくなってしまいひきこもりになることがあります。

また一人暮らしでは、生活リズムや学習習慣を自ら整える必要があり、これがお子さんにとって大きな障害になることも。

学校を休んでも誰かから叱られることがなく、これまで義務感から動いていた学生が急に自己管理が求められると、必要な行動ができなくなることがあります。

そういった状況が続くと、学習や友人との関わりへのモチベーションが低下し、ひきこもりになるお子さんもいます。

また、これらの要因は相互に影響し合うことがあります。

例えば、一人暮らしのストレスが学業の不振につながり、学業の不振が自信喪失を引き起こし、結果的にひきこもりのスパイラルに陥ることも考えられます。

2-2.大学やバイト先などの友人関係

高校までとは異なり、大学では異なるバックグラウンドを持った学生たちと接することが増え、人間関係が複雑化します。

同じ学年でも同い年ではない人がいる、バイト先では高校生を指導する立場になるなど、振る舞いに迷う場面も増えていきます。

お子さんは、異なるバックグラウンドや価値観を持つ人たちと理解し合うコミュニケーション能力が求められるのです。

このような時に、自己肯定感の低いお子さんのとき、さまざまな人たちと自分を比較してしまい落ち込んだり、今まで出会う人とはタイプの違う人へどのように振る舞えば良いのかわからず悩んでしまったりします。

対人関係への悩みがどんどんと大きくなり、外へ出ることを怖く感じひきこもる場合があります。

2-3.就活に対する不安

将来のキャリアに関する不確実性や競争の激しさから、焦りやプレッシャーを感じるお子さんもいます。

特に大学生は、自身の進むべき方向や適切な職種を見つける時期でもあるため、不安を抱えやすくなります。

- 専門学校に通う友人が自分よりも早く就職した

- 結婚や起業など新たな人生の段階に進んでいる姿をSNSなどで目にした

こういったことを通じて、友人と自分を比較してしまい落ち込むこともあります。

特にSNSは生活の良い部分を切り取って投稿されることが多く、就職活動中の学生にとって精神面での負担が大きいです。

親御さんがお子さんの相談に乗ったり、スマホを見てしまう習慣を改善するよう促したりすることが大切です。

3.ひきこもりになりやすい子どもの性格

3-1.真面目で成果を求める頑張り屋な性格

意外に思われるかもしれませんが、真面目で成果を求める性格のお子さんはひきこもりになりやすいことがあります。

試験の結果が思うように出なかったり、就活が順調に進まなかったりすると、落ちこみ無気力になってひきこもりになってしまいます。

失敗をすべて自分の責任として受け止めてしまい、「成果が出せない自分はダメなんだ」と、自分の価値を低く見てしまう傾向が強いです。

成果にかかわらず頑張る姿勢が大切で、親御さんにとってお子さんが大切な存在であることを伝えてあげることが、お子さんの支えになります。

3-2.人の気持ちに敏感で感情を表現するのが苦手な優しい性格

人の気持ちに敏感で感情表現が苦手なお子さんは、嫌なことを言い出せずに人間関係で苦しんでしまうことがあります。

大学は高校までと比べて様々な価値観の人が集まり、人数も多いためこれまで以上に対人関係で感じる苦痛も大きくなります。

- 考え方が合わない人に無理に合わせる必要はなく距離を置く方法もあること

- 自分が嫌だと感じることを伝えるのは悪いことではないこと

人はそれぞれ性格が異なるため波長が合わない人は必ずどこにでもいるものです。そこで無理をして合わせる必要はなく、距離をとり程よい関係でいることもお互いのために大切だと教えてあげてください。

また、相手へ「嫌なことを嫌」だと伝えるのは決して悪いことではありません。そこで初めて相手も「そうか、嫌だったんだ」と気づきます。

嫌だと断ったからといって相手が傷つくのではなく、相手はあなたにとって嫌なことが何かを理解するだけだと教えてあげることが大切です。

これらを親御さんの経験も含めてお子さんに伝えてあげて、対人関係を多角面から考えていけるよう促してあげましょう。

3-3.自己肯定感が低く少しのことで傷ついてしまう性格

自己肯定感が低いお子さんは、自分が悪く思われているのではないかという不安感が常にあり、他の人の言動に非常に敏感です。

また、相手に悪く思われないようにと、自分の言行にも悩んでしまいます。

大学では関わる人が多くなるため、自己肯定感が低いお子さんは、学校に行くだけでも疲れてしまうのです。

お子さんの自己肯定感を育てるような接し方、声かけを実施していくことが大切です。

お子さんが日々行動している姿、頑張って取り組んでいる物事に目を向け、たくさん褒めてあげてください。

物事の結果ではなく、行動しているそのままの姿を褒めてもらえることで、お子さんの自己肯定感がどんどん育ちます。

また、信頼できて、尊敬できる人から褒められることで自己肯定感は育つものです。

いつもお子さんの気持ちや意見は尊重しつつ、ダメなことはダメだと毅然とした態度で教えてあげて正しい親子の信頼関係を構築することが大切です。

4.大学生のひきこもりは長引く可能性があり危険な理由

4-1.一人暮らしなどで周囲から気づかれにくい

一人暮らしをしていたり、オンライン授業が多かったりする場合には周囲から気づかれにくく、早期解決が難しくなるためです。

特に、一人暮らしのお子さんがオンライン授業に参加する場合、家から出る必要がなく、誰とも顔を合わせない状態になってしまいます。

その際大学へ通って人と交流する日が負担になってしまい、そのままひきこもりになることもあります。

大学は仕様上、学校の先生が生徒の生活に直接気を配る機会が少ないです。

ゼミやクラスなど、決まった人と過ごす授業がない時には、深い友人関係を築くのが難しいこともあります。

そのため、小学生〜高校生までと比較しお子さんが人間関係に負担を感じやすいと言えるでしょう。

返事がなくても日々お子さんへ連絡をしてみたりして、お子さんの様子に変化がないか気にかけてあげることが大切です。

4-2.義務教育ではないため休んでも問題になりにくい

大学は義務教育ではないため、学校やサークルを休んでも問題になることは少ないのが現実です。

特に、「怒られるから今まで学校をサボらずに通っていた」というお子さんは、怒られることが減る大学で気持ちが緩んで、休み続けてしまうことがあります。

お子さんのことを思って、ダメなことをダメだと伝えられるのは親御さんだけです。

もしもサボっている様子が見られるときには、正しい生活週間へと毅然とした態度で導いてあげましょう。

また、誰かから促されなくても主体的に行動を変えていけるように、お子さんの自己肯定感を育ててあげることが大切です。

「自分にはどうせできない」という気持ちではなく「難しいことも取り組めば自分ならできるようになっていく」という気持ちへ変化することで、大学で取り組んでいる物事や大学生活がお子さんにとっての刺激だったり、充実を感じたりするものとなります。

いつもお子さんの様子に目を向けて、お子さんの行動していることや頑張っていることはたくさん褒めてあげることが大切です。

4-3.就活に響いてそのまま無職になってしまう可能性がある

大学でひきこもりが続くと、就活がうまくできずに無職になってしまうことも考えられます。

経済的な独立が難しい状況が続くと、生活面でのストレスや不安が大きくなり、それによってひきこもるという負のスパイラルになることもあります。

ひきこもりが長期化してしまわないように、お子さんの気持ちの変化に早く気づき、対策をしていくことが大切です。

5.ひきこもりがちな大学生のお子さんへ親御さんができること

5-1.家を出て一人暮らししているお子さんも気にかけてあげる

お子さんのことをいつも思い、気にかけてあげられるのは親御さんだけです。

お子さんから反応がなくても、いつも自分を気にかけて、受け入れてくれる存在があるだけでお子さんは安心します。

ひきこもりになってつらい気持ちは受け入れて認めてあげて、どのようなときでも味方でいることを伝えてあげてください。

お子さんが前へ進むための土台となる安定した気持ちを作ってあげましょう。

また、体調や精神面を安定させるために、正しい生活リズムや健康的な食事が取れるように導いてあげることが大切です。

大学生としての新たな環境では、自分で生活を管理することが求められますが、慣れていないお子さんはうまくできないこともあります。

例えば、休日に一緒に買い物に行ってお子さんの家で料理をしたり、実家の様子を定期的に連絡したりなどで、気にかけていることを伝えてあげるのがおすすめです。

日頃から親子でコミュニケーションが取れていれば、お子さんが大学生活で悩んだ時に、親御さんに相談でき、ひきこもりの予防になります。

お子さんが嫌がることもあるかもしれませんが、お子さんの意思を尊重しつつも、親御さんが適切にサポートしてあげましょう。

5-2.正しい親子関係を築き挑戦していることや頑張りを褒めてあげる

正しい親子関係は、お子さんの主体性や行動力の源となるため、ひきこもりの予防や解決に欠かせません。

まずは、お子さんにいつも目を向けて、お子さんが頑張っていることを褒めてあげましょう。

親御さんが小さな進歩も見逃さず、褒めることで、お子さんは次のように感じて自己肯定感が育っていきます。

- 「離れていても親は自分を気にかけてくれる」と感じて安心する

- 成長している実感が得られ、気持ちが前向きになる

自己肯定感は、お子さんが主体的に行動を起こし、社会と積極的に関わっていくための大きなエネルギーとなります。

5-3.多角面から物事を考えられるよう促してあげる

ひきこもりになると、外部との関わりが減るため視野が狭くなってしまいがちです。

抱えている問題をおおごとと捉えてしまい、どんどん気持ちが落ち込んでしまいます。

親御さんがサポートして、様々な視点から物事を考えられるようにしてあげることが大切です。

- 「絶対にこうしなきゃいけない、死んでしまう」という物事などなくて、お子さんの思うように行動して大丈夫であること

- お子さんよりも何かに優れている人がいても、その人にも苦手なことはあり、お子さんは決してダメな人ではないこと

- ひきこもりになった原因を解決していくことで、これから社会にでるために必要な力がついていくため決して悪いことではないこと

上記のことなど伝えてあげてお子さんが現状をポジティブに多角面から捉えられるように促してあげましょう。

お子さんがさまざまな角度から問題を考えられるようになると、現状の問題を「意外と大したことではなく自分なら解決できそうだ」という気持ちへシフトします。

行動し始めて何かうまくいかなくても、それを受け止めて「次はこうしてみよう」と改善していく意志も生まれるでしょう。

5-4.参加するコミュニティを増やすように提案してみる

お子さんが学校やバイトなど限られたコミュニティにしか参加していない場合、うまくいかないことがあった時、問題を大きく捉えて社会に居場所がないと感じてしまうことがあります。

新たなコミュニティに参加することで、視野が広がって「自分にも居場所がある」と感じることもあります。

冷静さを取り戻すことができるため、ひきこもりの解決に向けた行動がしやすくなるでしょう。

- 趣味の習い事

- 地域ボランティア

このようなコミュニティに参加してみることもおすすめです。

5-5.ひきこもりの支援を実施する機関へ相談をする

ひきこもりの問題は本人と家族だけで解決することが難しく、長期化するリスクもあるため、専門機関に相談することが大切です。

スダチでは、大学生に向けたサポートは実施しておりませんが、中学生から高校生のお子さんを持つ親御さんへ支援を提供しております。

もしこの記事を読んでいる親御さんが、「子どもが不登校気味だけど大学で生活が変われば解決するのか不安だ」と感じている場合、スダチの無料相談を活用いただければ幸いです。

2023年11月時点で700名以上のお子さんが再登校に導いてきた知見に基づいて、お子さんの不登校、ひきこもりを根本から解決に導きます。

現状のお子さんの様子を一度お聞かせいただけたら幸いです。

\無料相談を申し込む/

また、スダチのブログでは、大学生のお子さんのひきこもりを解決するための一つのアプローチ方法となる、正しい親子関係の築き方や、お子さんの自己肯定感の育て方を発信しております。

もしもお子さんの自己肯定感の低さや、親子関係に課題を感じていらっしゃるときには、他の記事も参考にしていただけましたら幸いです。

6.ひきこもりの大学生についてよくある質問

6-1.大人のひきこもりの原因

大人のひきこもりの原因としては、主に以下が挙げられます。

- 不登校

- 就活の失敗、退職

- 病気

- 人間関係

- 親戚の介護

学生時代の不登校が原因となるケースも多いです。

不登校にならないようにお子さんの様子を気にかけてあげ、万が一、不登校になってしまった時には早めの対処が大切です。

6-2.ひきこもりは親のせいか

ひきこもりは様々な要因が複雑に絡み合って起こるもので、決して親御さんだけのせいではありません。

ただ、スダチが今まで支援してきた経験では、親子関係を改善することでひきこもりから脱出できるケースが多いことも事実です。

お子さんの頑張りを褒め、毅然とした態度で間違いを教えることで、お子さんに正しいことを教えてあげることが大切です。

何が正しいのかがわかると、お子さんは自信を持って行動できるようになり、正しいことを教えてくれる親御さんを信頼します。

信頼できる親御さんから褒めてもらうことで、自己肯定感が育っていき、主体的に問題を解決していけるようになります。

「不登校やひきこもりは親である私のせいなの?」という不安が強い方は、次の記事も参考にしていただけると幸いです。

こちらもCHECK

-

-

不登校は親が原因?親ができる対応・してはいけない対応|不登校の子供の心理もご紹介

この記事を読むのに必要な時間は約 38 分です。 子どもの不登校は親に原因があるの? 親の私がやるべき対応はなに? 高校生のお子さんが不登校になってしまうと、親御さんとしてはどのような対応をしていいか ...

続きを見る

7.まとめ

大学生のひきこもりは、周囲から気づかれにくく、長引くとその後のキャリアにも響いてしまうこともあります。

お子さんの様子を見てあげながら、兆候にいち早く気づいてあげることが大切です。

また、高校生で不登校気味のお子さんを抱えている親御さんは、「大学で環境が変われば不登校もよくなるかもしれない」と感じるかもしれません。

ただ、環境の変化はお子さんの負担となるケースが多く、状態が悪くなることもあるため、現状にアプローチして改善を試みることをおすすめします。

スダチでは小学生〜高校生のお子さんを対象に、平均3週間で再登校に導くサービスを提供しています。

親御さんの相談に乗る形でお子さんを間接的にサポートするのが特徴です。

親御さん自身がお子さんの良い相談相手になることで、日常的に自然な形でサポートしていけるのが魅力です。

2023年11月には700名以上のお子さんが再登校に成功しています。

もし、お子さんがひきこもりがちでお悩みの場合には、一度、無料オンライン相談にて現状をお聞きできれば幸いです。

無料相談は1対1で顔出しも不要ですので、お気軽にご活用ください。

\無料相談を申し込む/