この記事を読むのに必要な時間は約 30 分です。

「『幼稚園に行きたくない』と言い、子どもが毎日泣いて登園を渋る…。この状況は様子を見たままでいいの?」

「幼稚園に行きたがらず休みがちになっている。何が嫌なのだろう。解決方法はあるの?」

幼稚園は、お子さんが初めての社会生活を送る場所です。ご家庭で過ごす自由な生活から、大きな変化があります。そのギャップから、ストレスや疲れが限界に達したときに、「行きたくない。家にいたい。」と感じるお子さんも少なくありません。

お子さんの気持ちに寄り添うために、一度は休ませてあげることも大切です。ただ、休みが増えていく状態をこのままにしておくのは望ましくありません。適切な対処が必要となります。

本記事では、幼稚園のお子さんが登園を渋るときの対応方法を解説します。

平均3週間で再登校に導くサービスを提供する小川涼太郎監修のもと、お話しする内容は次のとおりです。

記事を読むとわかること

・登園を渋る子どもは実は多い

・子どもが幼稚園へ行きたがらない理由や精神状態

・子どもが幼稚園へ行きたがらないときの適切な対応方法

・子どもが幼稚園へ行きたがらないときにやってはいけないNG対応

・幼稚園の登園渋りは、この先の不登校につながるのか

現状を解決していきたいときの参考になりましたら幸いです。

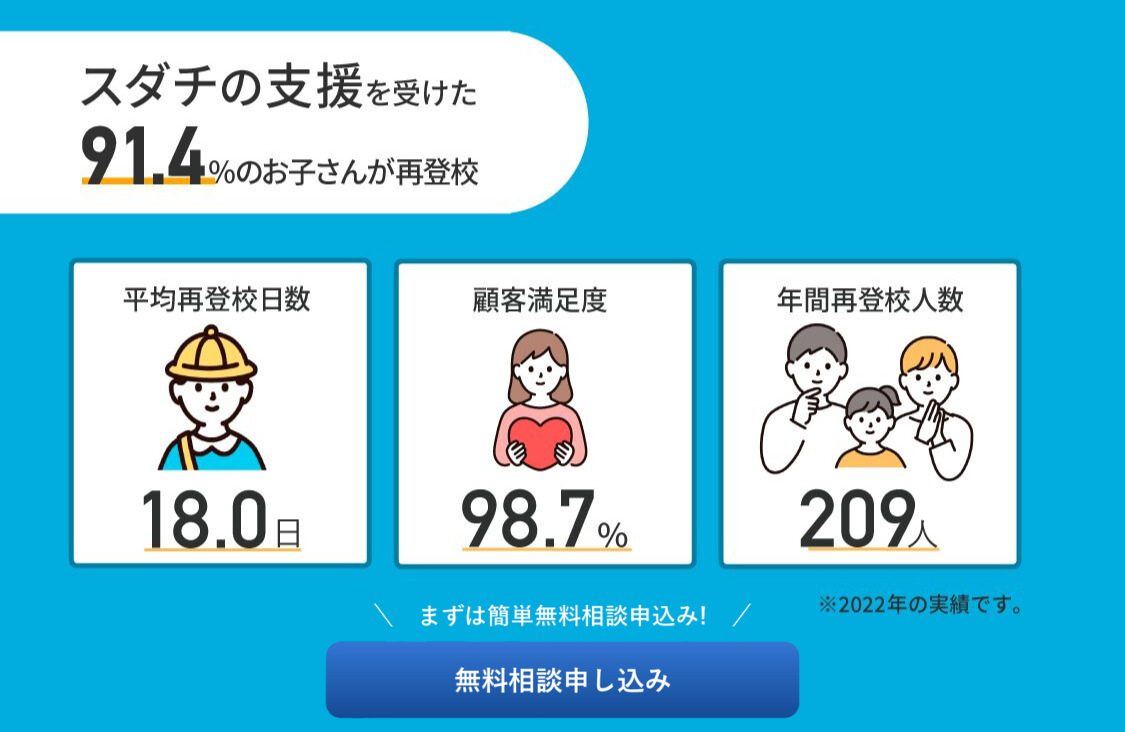

スダチでは、お子さんの行き渋りや不登校、ひきこもりを平均3週間で根本解決しています。

根本原因にアプローチしているため、スダチが支援したお子さん方は、みなさん主体的に行き渋りや不登校を乗り越えて再登校を果たしています。もちろん、未就学児のお子さんを保育園や幼稚園へ登園できるようにした実績も数多くあります。

親御さんと離れることへの不安が強く行き渋りが続いていたり、朝になると泣いて暴れて登園できなかったり、みなさん状況はさまざまでしたが、根本解決して今では保育園、幼稚園で楽しく過ごしています。

小学校から高校生のお子さんも含め、スダチでは2024年6月時点で1,000名以上のお子さんを再登校に導いてきました。

一度無料相談で、お子さんのことをスダチへ相談してみませんか?現状の確認をさせていただいたうえで、根本解決に向けて必要なアプローチをお話しさせていただきます。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/

1. 子どもが「幼稚園に行きたくない」と訴えるのは実はよくある

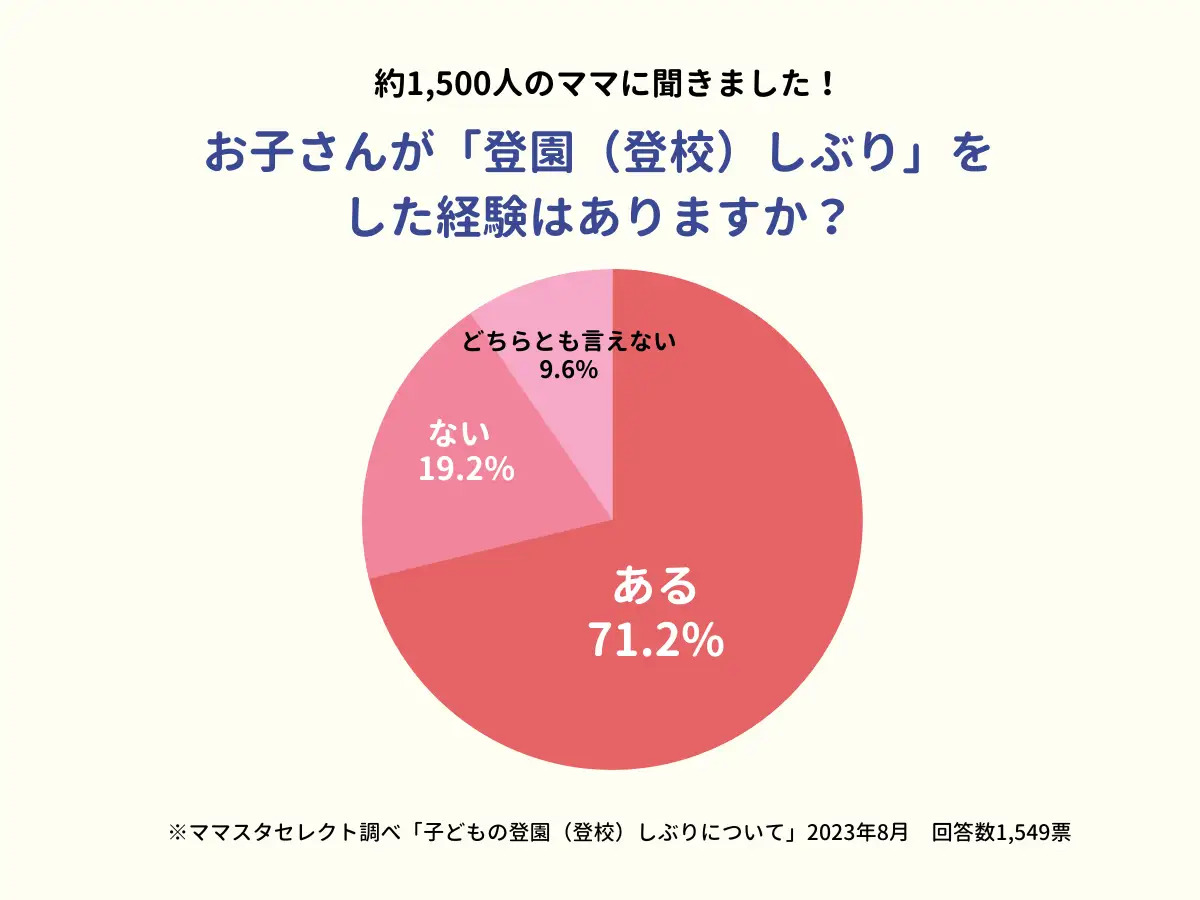

「幼稚園へ行きたくない」とお子さんが訴えるのは決して珍しいことではなく、多くの親御さんが経験されています。

日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」が2023年8月に実施した、1,500名の親御さんを対象としたアンケートでは、7割以上の方が子どもの登園渋りを経験したことがあると回答しています。

画像引用元:PRTIMES「7割以上が経験する「子どもの登園・登校渋り」。ママたちはどう乗り越えたのか?」

幼稚園での生活は、たくさんの人とコミュニケーションを取りながら決められた日課を過ごす、お子さんにとって初めての社会経験です。

これまで、毎日ご家庭で親御さんに守られながら自由に過ごしてきた生活から一変します。そのため、時に疲れやストレスが蓄積されたとき「行きたくない」と言い出すことがあります。

毎日のように泣き喚きながら登園拒否が続いてしまうと、「この先大丈夫かな」と不安な気持ちを抱えてしまうかもしれません。

お子さんの気持ちに寄り添いながら、お子さんに合わせた接し方をしていく必要があります。

2. 「幼稚園に行きたくない!」子どもが行きたがらない理由

「お子さんが幼稚園へ行きたくない」と思うきっかけの理由を紹介します。

2-1. 「ママといたい」「パパといたい」離れたくないと感じている

親御さんと離れることに大きな不安を感じていて、「ママといたい、パパといたい」と訴え幼稚園に行きたがらないことがあります。

「家で甘やかしすぎたから、甘えんぼうになってしまったのかな」と思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。

お子さんはこれまで親御さんからたくさんの愛情を注いでもらい、ご家庭が安心できる場所だと認識している証拠です。

幼稚園で他人と長時間過ごし、さまざまな刺激を受けて、疲れを感じたから、安心できる場所で過ごしたいと思っています。

これまで通り子どもにとって安心できる存在でありながら、お子さんの自己肯定感を育てる接し方や声かけに挑戦してみることも大切です。自己肯定感は、お子さんが新しい環境で主体的に楽しんで行動していくための土台となります。

2-2. 新しい環境にまだ慣れていない

お子さんが新しい生活に慣れていないことから、行きたがらないケースもあります。

特に年少さんの場合には、これまでの自由な生活とは一変します。適応して慣れるのにどうしても時間がかかるものです。泣きながら行きたくないと訴えることが、長期化するお子さんも少なくありません。

年中さん、年長さんの場合にも、クラス替えや担任の先生の変更があります。環境の変化は、大人でも負担がかかるものです。お子さんも、負担やストレスを感じていて「行きたくない」と思っているのかもしれません。

ちなみに発達障害のお子さんは、新しい環境になれるまでに時間がかかる場合もあります。次の記事も併せてご確認ください。

こちらもCHECK

-

-

発達障害の子どもが幼稚園を登園しぶり・登園拒否する原因とは?親御さんができる対策方法を解説

この記事を読むのに必要な時間は約 30 分です。 「発達障害の子どもが幼稚園に行き渋る。子どもにあった園へ転園した方がいい?」 「何が嫌で毎日登園を拒否するのかわからない。解決のために何をすればいい? ...

続きを見る

2-3. 園での生活で嫌なことがあった

友だちに意地悪をされてしまったり、先生に怒られてしまったりなど、「嫌だ」と感じることを経験し、行きたくないと訴えることもあります。

とくに繊細なお子さんの場合には、周囲の子どもが先生に怒られた姿を見て、ショックを受けることもあります。先生や怒られた子どもの感情を敏感に感じとることから、幼稚園生活で必要以上にストレスを感じているかもしれません。

敏感なお子さんは、HSCの傾向がある場合もあります。HSCのお子さんと不登校の関係性は、次の記事でより詳しく解説しました。参考にしてください。

こちらもCHECK

-

-

HSC(エイチエスシー)とは?不登校の原因?特徴を解説!接し方・再登校に向けたアドバイス

この記事を読むのに必要な時間は約 52 分です。 大人の「敏感さん・繊細さん」を表す言葉として、有名になったHSP(Highly Sensitive Person)。 HSPの子どもバージョンは、「人 ...

続きを見る

こちらもCHECK

-

-

【HSCの子育ては疲れる】HSCの子どもは学校へ行くだけで疲れる!不登校気味のときや家庭で癇癪を起こすときの対処方法

この記事を読むのに必要な時間は約 26 分です。 「HSCの子どもが不登校気味で子育てに疲れてしまった。不登校の解決方法を知りたい。」 「HSCの子育てに疲れてしまった。どのような子育て ...

続きを見る

2-4. 生活習慣に慣れていない

幼稚園の生活習慣に慣れていないことから、心身にストレスを感じていて、行きたがらないケースです。

幼稚園に通う前までは、お子さんが好きなことをして1日の大半を過ごせる生活だったかもしれません。起床時間も明確に定めていなかったご家庭も多いことと存じます。

幼稚園は、登園時間が決まっていて、日課も決まっています。そのような生活のルーティーンに心身がまだ慣れず、行きたくないと感じているケースもあります。

さまざまな人とコミュニケーションを取り、決められたルールを守らなくてはならない生活は、これまでの生活と大きく異なりたくさんのエネルギーが必要です。今まで以上に睡眠時間を確保してあげられるよう、就寝時間と起床時間をしっかり定めてあげましょう。

2-5. 体調不良を感じている

幼稚園のお子さんは、自分の体調をうまく伝えられない場合が多いです。どこか体調不良を感じていても、それをうまく伝えられず、機嫌が悪くなって「幼稚園へ行きたくない」と訴えることもあります。

体温や、食欲、排便、お子さんの様子などを観察しましょう。

3. 「幼稚園に行きたくない」と不登校気味の子どもの精神状態

「幼稚園へ行きたくない」と訴えるお子さんは、『ダブルバインド』という精神状態であることが多いです。

ダブルバインドのとき、矛盾する2つのメッセージを受け取っていることで、頭や心が混乱しています。どちらか一方を選択しても、罪悪感や不安感が強く残る状況です。

具体的には「幼稚園へ行かないといけない」「幼稚園に行きたくない」という2つの気持ちを抱えています。お子さん自身、幼稚園は行くべき場所だとよくわかっているものの、それができずにつらい気持ちを抱えています。

他にも、「安心できる家で過ごしたい」「でも家にいると親が自分を心配している気持ちやプレッシャーを感じる」という2つの気持ちを抱え、幼稚園を休み家にいても、不安な気持ちを抱え続ける場合もあります。

4. 子どもが「幼稚園に行きたくない」と不登校気味のときの対処方法

お子さんが「幼稚園に行きたくない」と訴えるときの、適切な対応方法を解説します。

4-1. 行きたくないと訴える気持ちを受け入れてあげる

まずは、お子さんが今抱えている不安や、つらい気持ちを受け入れて認めてあげることが大切です。

お子さんが行きたくないと感じる理由や、理由がないときでも気持ちを受け入れて認めてあげましょう。お子さんも「行かないといけない。でも行きたくない。」と気持ちが混乱し、不安定な状況です。

そのような気持ちを否定せず、受け入れて認めてくれる親がいるとわかると、お子さんは安心できます。気持ちが安定し、前へ進む土台ができあがるでしょう。

4-2. 生活習慣を整える

早寝早起きを徹底して、生活習慣を整えてあげることも大切です。

次の時間を決めると、生活のリズムが整います。

- 起床時間

- 食事の時間

- お風呂の時間

- 就寝時間

特に幼稚園のお子さんは4歳児の壁という反抗期です。そして5、6歳は中間反抗期にも当たります。

朝余裕がないと、お子さんをつい急かしてしまい、そこから反発して、行き渋りにつながる場合もあるかもしれません。余裕を持って行動できるような生活リズムに整えてあげましょう。

4-3. 自己肯定感が育ちポジティブな気持ちになる声かけをする

毎日ご家庭で過ごしていたときは、いつもお子さんの身の回りのことを、親御さんがやってあげていたことが多かったかもしれません。

お子さんの自己肯定感を育てるためにも、ぜひお子さんにさまざまなことを自分で考えてやらせてあげる機会を作りましょう。

例えば以下などを、自分でやらせてあげると良いかもしれません。

- 洋服の着替えを自分でやる

- 食器の片付けや洗濯物をたたむ、など簡単なお手伝いをやらせる

このとき、途中で手助けしてあげたい気持ちは抑えて、やり方を教えた後には、お子さんが自分で考えて取り組めるよう促してあげることが大切です。

そしてお子さんがやり遂げたときには、お子さんの自己肯定感が育つようなポイントを抑えてたくさん褒めてあげましょう。

「ここをうまく工夫してできたね!自分で考えたんだね!」

「ちょっと前までママがやっていたのに、自分でここまでできるようになってすごいね!」

「手伝ってもらえてすごく助かったよ!」

自ら考えて行動し、そして自分が昔よりも成長していることを実感すると、お子さんの自己肯定感がどんどん育っていきます。幼稚園という慣れない環境でも、不安になることが減っていき「自分なら大丈夫」「挑戦してみよう」という気持ちが芽生えます。

4-4. 幼稚園の先生と連携をする

幼稚園は、1年で何度も個別面談が用意されていたり、そうでなくても日々の心配なことを気軽に相談できる環境のケースが多いです。

ぜひ先生に現状のお子さんの様子を伝えて、幼稚園での様子も頻繁に聞いておきましょう。今困っていることや、不安に思っていることなど、お子さんの心境を紐解くきっかけとなります。

また、現状を共有しておけば、先生方も配慮をしてくれるでしょう。お子さんが早く馴染めるよう、うまくサポートしてくれるケースもあります。

4-5. 休ませてあげてから親御さんは支援機関の力を借りる

お子さんが「幼稚園に行きたくない」と言い出したときには、お子さんの不安や混乱した気持ちを受け入れるために、一度は休ませてあげることが大切です。

ただ、ここで休ませ続けたり、行ったり行かなかったりの五月雨登園を繰り返していても解決につなげることは難しいです。

お子さんが抱える不安な気持ちや、現状の問題を根本解決していくために、専門家の力を借りながら適切なサポートをしていく必要があります。

スダチでは、幼稚園、保育園など未就学児のお子さんの行き渋りや不登校(不登園)を根本解決する支援を提供しています。泣いて暴れて登園できない日が続いていたりなど、さまざまな状況の未就学児のお子さんを保育園や幼稚園へ登園できるようにした実績が数多くありますので安心してお任せください。

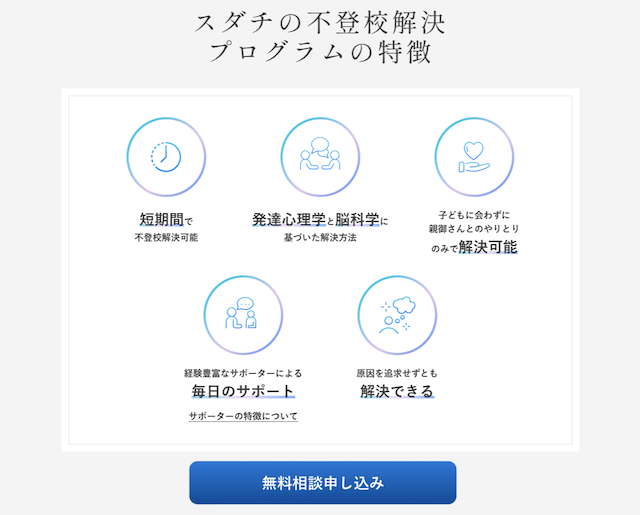

スダチの支援の特徴は、お子さんへ直接介入せず、親御さんを通して支援を提供することです。

毎日お子さんの様子をヒアリングさせていただき、その時々のお子さんに合った、声かけや接し方を具体的な内容でフィードバックしています。

親御さんが、今のお子さんに合わせた振る舞いをしていただくことで、より正しい親子関係が構築され、今まで以上に親子の信頼関係も深まっていきます。

そして信頼できる親御さんから、適切なポイントで適切に褒められていくことでお子さんの自己肯定感がどんどん育ちます。

自己肯定感の育ったお子さん方は、自ら幼稚園へ行き出して社会の中に飛び込み、さまざまなことを楽しんで行動するようになっていくのが最大の特徴です。

小学校に上がると、子どもの人数に対して配属される先生の数が、幼稚園と比較し非常に少なくなります。幼稚園以上に気にかけてくれる大人の存在がどうしても減ってしまうのです。

また、お子さんの主体性も年齢が上がるに連れて、どんどん求められるようになるでしょう。

ぜひこの機会にスダチと協力して、お子さんがこれから社会の中で、お子さんらしく主体的に生きていける力を身につけられるよう、サポートをしていきましょう。

1対1でオンラインの無料相談では、お子さんの性格や現状の様子をしっかりヒアリングさせていただいたうえで、今お子さんに必要な対応や声かけをアドバイスいたします。この機会にご利用ください。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/

5. 子どもが幼稚園へ行きたがらないときのNG行動

お子さんが幼稚園に行きたがらないときに、やってはいけないNG行動をご紹介します。

5-1. 無理矢理行かせたり頭ごなしに怒ったりする

無理矢理行かせたり、頭ごなしに叱ったりすることは避けましょう。親子の信頼関係が崩れてしまうことにつながるためです。

お子さんは親御さんのことを信頼していて、家庭が安心して過ごせる場所だからこそ、幼稚園でストレスを感じたときに行きたくないと訴えます。また、行き渋りを根本解決していくためには、信頼できる親御さんの存在が欠かせません。

まずは行きたくないと感じるお子さんの気持ちを受け入れて認めてあげることが大切です。

5-2. 周りの子どもと比較をする

「他の子は楽しんで通っているよ。」とお子さんに他の子と比較するような言葉をかけるのはやめましょう。

「みんなできるのに自分はダメなやつなんだ」とお子さんの自己肯定感が下がることにつながります。また親御さんご自身も、お子さんと周囲を比較していると、焦りや不安が強くなってしまうものです。

お子さんの性格はみんな人それぞれです。またお子さんごとに社会生活でぶつかる壁や、そのぶつかるタイミングは異なります。「うちはうち」という気持ちを持って、周りのことは気にせず、お子さんが今困っていることの解決に注力しましょう。

5-3. 子どもの気持ちを尊重してずっと休ませる

「行きたくない」と訴えるとき、そのままずっと休ませることは、おすすめできません。見守っていても解決にはつながらないためです。

また、お子さんが泣いて激しく暴れながら訴えることから、休ませるのを続けている親御さんもいらっしゃることでしょう。この場合も、決してそのままにせず、解決に向けて行動を起こすことが大切です。

解決が必要な理由は、「騒いで泣けば親は言うことをきいてくれる」とお子さんが認識すると、親子の立場の逆転につながっていくためです。親子の立場が逆転してしまうと、この先の不登校の深刻化にもつながります。

そして、不登校の問題を根本解決するためには、正しい親子関係の構築も欠かせません。

「行きたくない気持ちはわかっているよ。今は休ませるけど、ちゃんと行けるように、ママと一緒に行動しようね」と登校に向かっていくことと、サポートしてあげる旨の声をかけましょう。

ちなみに、登園しぶりから幼稚園へ行かない選択をしているご家庭もあります。おすすめはできませんが、行かない選択をするご家庭の割合などは、次の記事で解説しました。

こちらもCHECK

-

-

幼稚園・保育園へ行かせない選択のメリットとデメリット|行かない子どもの割合は?

この記事を読むのに必要な時間は約 24 分です。 「子どもが幼稚園や保育園を嫌がることから、行かせようか迷っている。行かせない場合のメリットやデメリットは?」 「幼稚園・保育園を利用しない子どもはどの ...

続きを見る

6. 小学生の不登校は増加傾向!「幼稚園に行きたくない」を放っておくと不登校につながる?

6-1. 小学生の不登校は増加傾向

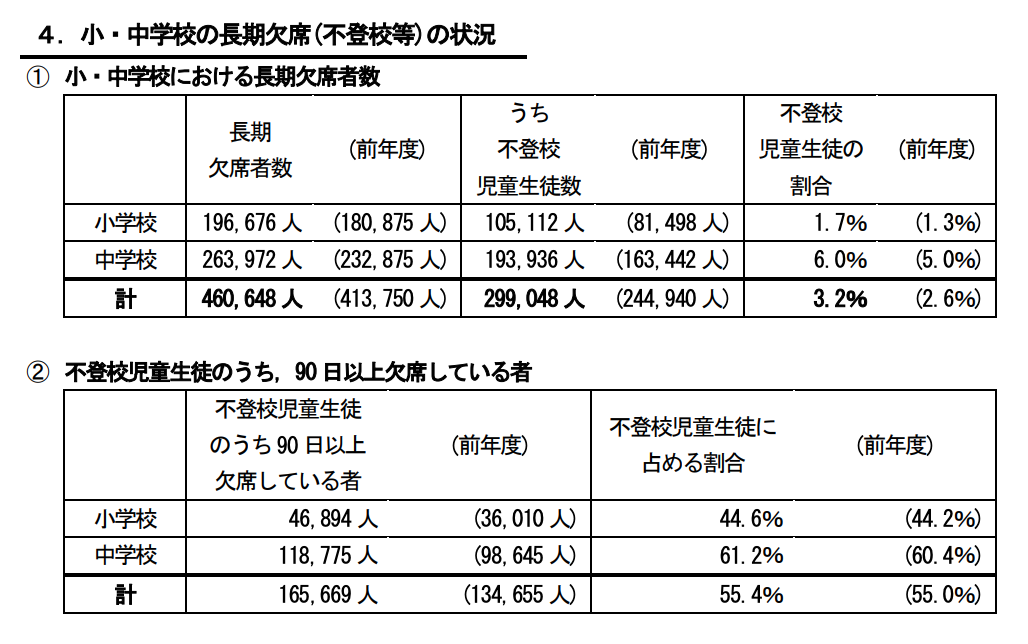

文部科学省により公表された「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」によると、前年度と比較して不登校のお子さんの人数が増えていることがわかります。

画像引用元:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

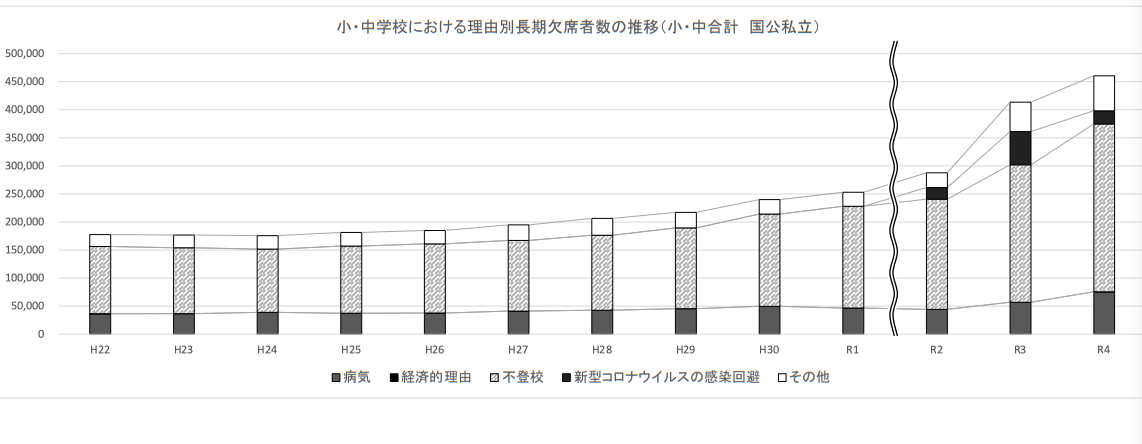

上記の前年度と比較して増え続けている状況は、決して今年度だけの話ではありません。過去のデータを見ても、不登校のお子さんは、毎年増加していることがわかります。

画像引用元:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

6-2. 小学生の不登校の中には幼稚園から行き渋りがあったお子さんもいる

正式な調査データは現状ありませんが、小学生で不登校のお子さんの中には、幼稚園の頃から行き渋りが見られていたケースもあります。

社会の中に出る経験は、お子さんにとって初めてのことです。そのため、何か問題に直面したとき、お子さん一人だけで根本解決するのは非常に難しいことです。適切な支援やサポートが提供されることで根本的な解決を目指せます。

スダチの支援では、行き渋りや不登校を根本解決するだけでなく、お子さんがこれから社会に出るうえで必要な自己肯定感や主体性を育てていくことが可能です。自己肯定感は、幼稚園や小学校に限らず、お子さんがこの先幸せな人生を送る際に必要な力となります。

一度現状の不安をスダチへ相談してみませんか?ぜひ一緒にお子さんの将来の選択肢を広げていきましょう。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/

7. 「幼稚園に行きたくない」とお子さんが訴えるときによくある質問

7-1. 登園渋りの対策は?

お子さんが登園渋りしないようにするための対策として、次のようなことがあります。

- 正しい親子関係を築き、子どもの自己肯定感を育てること

- 生活習慣を整えて、朝時間に余裕を持てるようにしておくこと

- 先生と連携しておくこと

- 子どもの日々の様子を観察し、何げない変化にも気づいていくこと

7-2. 幼稚園を休ませてもいいですか?

風邪など体調不良の場合には、幼稚園を休ませてしっかり休養を取ることが大切です。

病気ではないのに行き渋る場合は、お子さんのつらい気持ちを受け入れてあげるために、一時的に休ませるのは良いでしょう。

ただ、このまま休ませ続けても解決しないケースが多いため、親御さんが支援機関を利用しながら解決に向けて行動する必要があります。

7-3. 不登校になりやすい家庭の特徴は?

以下の特徴があると、お子さんが不登校になりやすいと言われています。全ての共通点は、親子関係を通して、お子さんの自己肯定感を育てる機会を得られていないことです。

- 子どもに過保護、過干渉

- 子どもを放置気味

- 感情的に子どもを叱っている

など

8. まとめ

幼稚園は、お子さんが初めて親御さんと離れて社会生活を送る場です。今までの生活と大きく異なるからこそ、不安やストレスも感じやすいでしょう。

そして、不安やストレスが限界に達したときに、「幼稚園へ行きたくない」と言い出すことがあります。多くの親御さんが経験している行き渋りですが、このまま見守っていると、お子さんがつらい気持ちを抱え続けることになってしまいます。

お子さんをつらい気持ちから救うためにも、専門家の力を借りながら、根本解決に向けて行動していただけたら幸いです。

スダチでは、お子さんの行き渋りや不登校、ひきこもりを平均3週間で根本解決する支援を提供しています。激しい行き渋りが続いていたり、不登園だった未就学児のお子さんを、保育園、幼稚園へ通えるようにした実績も数多くあります。

支援させていただいたお子さん方は自ら主体的に登園を果たしただけでなく、今では毎日新しいことに挑戦しながら楽しんで園生活を送っています。

支援のなかで、正しい親子関係が構築され、お子さんの自己肯定感が育っていくため、幼稚園やこの先の学校で何か問題を抱えたときにも、親子で協力しながら問題を乗り越えられるようになります。

一度無料相談で、お子さんのことをスダチへ相談してみませんか?現状の確認をさせていただいたうえで、根本解決に向けて必要なアプローチをお話しさせていただきます。

\1対1で顔出し不要の無料オンライン相談を申し込む/